ケナガマンモスの一生 最新技術でここまでわかった!

マンモスの牙には、旅や食事、死の様子まで、その生涯の物語が刻まれている。牙は歯茎の下から生え、生涯にわたって伸び続ける。「牙の先端は若いときに、根元は晩年に形成されたものです。その間のすべての部分がマンモスの一生の記録です」と米アラスカ大学フェアバンクス校の生態学者マシュー・ウラー氏は話す。

とはいえ、実際に牙を調べて生涯の物語を解釈するのは非常に難しいのだが、ウラー氏が率いる研究グループは今回、それをやってのけた。氏らが2021年8月13日付で学術誌「サイエンス」に発表した論文では、約1万7000年前に生きた1頭のケナガマンモス(Mammuthus primigenius)の28年にわたる生活史を、最先端のツールと技術を駆使して詳しく解き明かしている。

巨大な牙を割る

18年の夏、筆者はアラスカ大学のウラー氏を訪ね、実験室を見せてもらった。部屋の中央にある黒い実験台の上には、長さ1.7メートルのマンモスの牙が置かれている。緩やかならせん状で、筆者の腕よりも太い。牙は真ん中で縦に割られていて、長くねじれたホットドッグ用バンズのようだった。

ウラー氏の説明によると、マンモスの牙が成長する際、内側にはアイスクリームのコーンを重ねたような鮮明な層ができるが、牙の外側では層の境界が乱れるという。そのため、牙の化学的記録の全体像を把握するには、牙の中心部のサンプルが必要だ。このプロジェクトの最初の難関は、重さ20キログラム以上のねじれた牙を帯鋸(おびのこ)で切ることだった。「刃が何枚も折れました」と氏は言う。

牙を割ったら、中心部から長さ5センチほどのくさび形のサンプルを切り出し、研究室の片側を占める機械に投入する。レーザーを使って牙の小さな破片を蒸発させ、どのような化学物質が含まれているかを調べる「レーザーアブレーション・マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置(LA-MC-ICP-MS)」という装置だ。

総力をあげて牙を分析

研究の要点となるのは、ストロンチウムという元素の同位体だ。

マンモスが植物を食べると、植物に含まれるストロンチウムが体内に取り込まれる。植物は地中の岩石からストロンチウムを吸収し、場所ごとにストロンチウムの同位体比が異なっている。

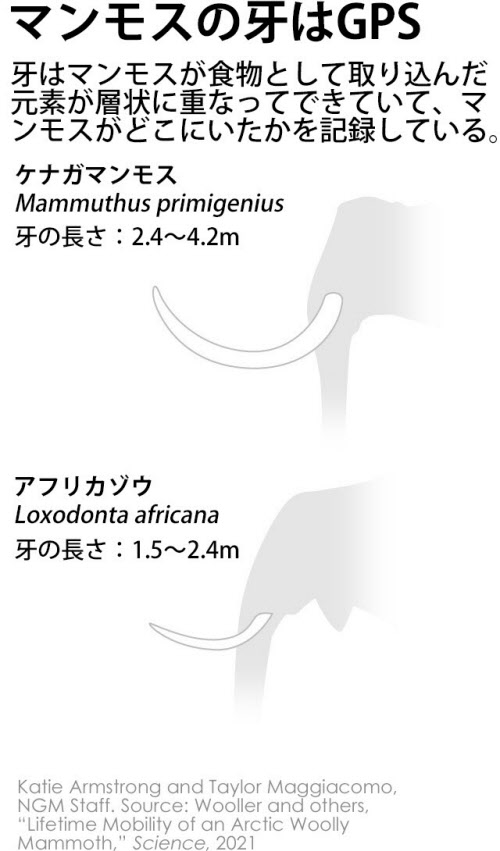

マンモスはその土地の植物を食べながら移動し、各地のストロンチウムが整然と牙に蓄積するため、牙の各部分のストロンチウム同位体比には、マンモスの旅路が正確に記録されていることになる。そのため牙は「化学的なGPS(全地球測位システム)のようです」とウラー氏は言う。

マンモスの牙に含まれるストロンチウム同位体比のデータを、実際の地図上の位置に結びつけるにあたり、研究チームは現代のアラスカにすむ小さなネズミの仲間を使った。彼らは草食性の小型げっ歯類で、アラスカ大学の北方博物館には膨大なコレクションがある。あまり遠くまで移動しないので、その歯に含まれるストロンチウムは、彼らが生息する地域の地質を忠実に反映している。

カナダ、オタワ大学のクレマン・バタイユ氏と当時ウラー氏が指導する博士課程の学生だったジュリエット・ファンク氏は、げっ歯類のデータを使い、アラスカのストロンチウム同位体比の地図を作製した。そして、マンモスの牙から得られたデータをその地図と関連づけるモデルを構築した。

アラスカは広大だが、マンモスは空を飛べないし、崖をよじ登ることもできないので、範囲を絞ることができる。バタイユ氏は、マンモスが死んだ場所からその足跡をさかのぼっていった。

一方、米カリフォルニア大学サンタクルーズ校(UCSC)のベス・シャピロ氏とキャサリン・ムーン氏は、このマンモスのDNAの断片を抽出し、性別を調べた。また、放射性炭素年代測定法を用いて、生まれた時代も特定した。

牙の象牙質には、季節の変化や1日の活動と睡眠のサイクルによって、小さな筋ができる。米フロリダ大学のグレゴリー・エリクソン氏はこの筋を分析し、マンモスの一生を、1年ごと、1カ月ごと、1日ごとに見ていった。こうして、氷河時代に生きた1頭のマンモスの家族、移動、早すぎる死に至るまでの物語が、かつてないほどの豊かさで見えてきた。

アフリカゾウに似た行動パターン

では、その豊かな物語を詳しくたどってみよう。

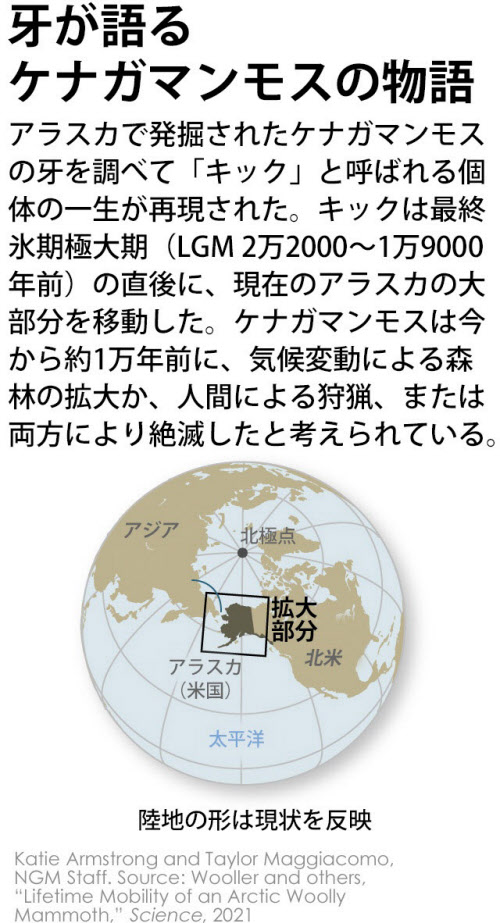

まず、研究チームはこのマンモスを「キック」と名付けた。キックはオスで、今から1万7100年前に現在のアラスカ北東部で生まれた。当時は更新世の最終氷河極大期(LGM)が終わろうとしていた頃だ。アラスカとロシアの間には、乾燥しすぎていて氷河が形成されない広大な平野が広がっていた。

この地域がどんな様子だったかは科学者の間で議論があるが、バイソン、マンモス、カリブー(トナカイ)、ウマ、ジャコウウシ、ライオンなどの化石が豊富に見つかっていることから、タンザニア、セレンゲティ国立公園の寒冷地版のような草原であったと考えられており、「マンモスステップ」と呼ばれている。

キックは、生まれてから最初の数年間を、アラスカ州北部を東西に走るブルックス山脈の南側の内陸部で過ごした。彼が2歳で離乳したことは、炭素と酸素の同位体を調べることでわかった。その後、キックは移動が増え、冬は低地で、夏は山麓の丘陵地帯で過ごしていたようだ。ウラー氏は、虫に刺されるのを避けるためではないかと推測する。

キックの移動パターンは、現代のアフリカゾウに似ている。科学者たちは以前からマンモスの行動はゾウに似ていたのではないかと推測していたが、今回、初めてその証拠が得られたことになる。

現代のゾウとの類似はそれだけではない。「キックが幼かった頃は、おそらく大きな群れで過ごしていたのでしょう」とウラー氏は言う。母親や、他のメスや子どもと一緒に暮らしていたのだろう。だから、幼若期のキックの足取りを追跡することは、マンモスの群れを追跡することにもなる。

キックが16歳になると、動きが急に変わった。アフリカゾウやアジアゾウのオスは、性成熟すると群れを離れ、単独で、あるいは他の数頭のオスたちと一緒に放浪の旅に出る。キックも同じことをしたようだ。

彼はブルックス山脈の西端にある峠を越え、はるかアラスカ北西部のノーススロープまで移動するようになった。カリブーの群れは、今でもこのルートで移動している。

27歳の夏、キックの牙の窒素同位体比が変わりはじめる。窒素同位体比は食物によって変わってくるが、その夏、彼の窒素同位体比は肉食動物のそれに似てきた。草食性のマンモスにとって、それが意味するところはただ1つ。体が自分自身を食べているということだ。つまり、キックは飢えていた。

論文の共著者であるアラスカ大学フェアバンクス校の研究者ダニエル・マン氏によれば、年老いたゾウは歯がすり減ってものが食べられなくなり、飢えることがあるという。しかし、キックはまだ比較的若く、牙と一緒に発見された頭骨の歯の状態を調べたところ、良好な状態だったことが判明した。「おそらくどこかケガをしていたのでしょう」とマン氏は言う。

最後の年の秋、キックは現在のアラスカのスワード半島からブルックス山脈の北東側に向かった。彼はコルビル川の西の砂丘地帯にとどまり、冬を越した。そして、冬の終わりか春の初めにコルビル川の支流のキキアクロラク川、略して「キック川」が刻んだ浅い峡谷の端に移動し、そこで1万7000年の眠りについた。

未来の絶滅を防ぐ手がかりに

ケナガマンモスに関する最大の疑問の1つは、なぜ絶滅したのかということだ。同位体分析は、その答えを与えてくれるかもしれない。多くの科学者は、更新世末期から完新世初期にかけて、ヒトによる狩猟がケナガマンモスをはじめとする多くの大型哺乳類を絶滅に追いやったと考えている。大型哺乳類は繁殖が遅いため、ヒトの側が少人数でも絶滅に追い込まれる可能性は否定できないという。一方で、気候変動が絶滅に大きな影響を与えたと主張する科学者もいる。

この地域にヒトがいたことを示す最古の証拠は約1万4000年前のもので、キックの死の数千年後だ。最初のヒトが北米に到着した時期については考古学者の間で激しい論争があるが、アラスカ本土でマンモスが絶滅したのは約1万3000年前なので、マンモスと人間は1000年以上も共存していた可能性が高い。

狩猟の対象として好まれていたのはバイソンやアカシカだが、ケナガマンモスも魅力的なターゲットだったかもしれないと、アラスカ大学北方博物館の考古学者ジョシュア・ルーザー氏は言う。決まったルートを群れで移動する動物は、ヘラジカなどの単独で行動する動物よりも仕留めやすいからだ。

キックが死亡してから数千年の間にマンモスステップは徐々に木で覆われ、マンモスが好む生息地は縮小していったとウラー氏は考えている。移動できる範囲が制限されるようになったマンモスは、ますます人間という新たな脅威に狙われやすくなった。これは、現在の気候変動によって生態系が急激に変化したときに、動物たちが直面する重圧と同じものだ。すでにアラスカの気候の変化は、かつてマンモスと同じルートを移動していたカリブーの動きを変化させている。

「この世界では、人間と気候変動の両方が動物に影響を与えています」と米バンダービルト大学の古生物学者ラリサ・デサンティスは警鐘を鳴らす。なお、氏は今回の研究には関与していない。「もしそれが更新世の大型動物の絶滅につながる致命的な組み合わせだったとしたら、私たちは本当に用心しなければなりません」

(文 ZACH ST. GEORGE、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2021年8月21日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。