就活のカギを握る企業研究 調べるときのポイントは?

ふつうの大学生のための就活ガイド 第8話

今回から登場する主人公・松本美咲(まつもと・みさき)は、N大学経済学部の3年生です。秋になり、いよいよ就職活動も本番ムード。就活は3年生になってから熱心に取り組んでおり、気になる企業もありますが、自分が希望している働き方について考えが定まっておらず、苦戦中のようです。そこで今日は、労働経済論を担当している安藤先生に相談に行くことにしました。

企業を選ぶときの不安

(コンコンコン! 安藤研究室の扉をノックする音)

安藤先生 はい、どうぞ。

美咲 こんにちは。3年の松本美咲です。いま大丈夫でしょうか?就職活動について、アドバイスを頂きたいと思って来ました。

安藤先生 はい、いまはオフィスアワーの時間なので大丈夫です。どうしましたか?

美咲 秋になって、周りも段々と就職活動モードになってきました。でも、私自身まだまだ不安なことや疑問が多くて、なかなか就職活動に集中できないんです……。

安藤先生 なるほど。まずは松本さんの現状を教えてください。

美咲 はい。私は、いま3年生です。夏休みを利用して、2つのインターンシップを経験しました。

1つ目は、大学の単位にもなるインターンシップで、A人材会社で2週間のインターンシップに参加しました。小さな会社でしたが、いろいろな仕事を経験することができました。2つ目は、大手人材会社Bのグループ会社で、求人情報サイトを運営しているC社のインターンシップ、こちらは3日間です。

私は人材業界に関心があって、大手のB社が第1志望です。

安藤先生 インターンシップも体験していますし、志望業界もすでに定めているようですね。現時点では非常に順調に就職活動を進めている印象を受けますが、具体的にはどのようなことを知りたいのでしょうか?

美咲 テストセンター対策や面接対策など色々聞きたいことはあるのですが、まずは企業の選び方や企業研究についてです。確かに志望業界はありますが、もし興味を持った会社が全部落ちてしまったら困るので、あまり興味がない会社でもたくさん受けておかないといけないのかなと思ってるんです。

興味があんまりなくても受けるからには企業研究は必要ですよね。でも受ける会社全部の企業研究をする時間はないんじゃないか、そもそも選んだ会社がブラックだったらどうしようとか……、ちょっと混乱してきてしまったのが今の状況なんです。

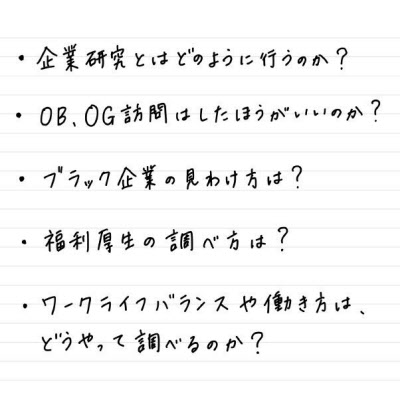

安藤先生 なるほど。まず不安や疑問点を整理しましょうか。いま知りたいことをメモにして書き出してもらえますか?

美咲 はい!

(少し考えてから、美咲はノートに知りたいことを書き始めました)

できました! こちらです。

安藤先生 それでは一つずつ説明してもらえますか?

美咲 まず、企業研究が必要だというのは知っていますが、具体的に何をすればいいのかよくわからなくて。受けるすべての会社について研究する必要があるのでしょうか?

次に、ホームページを見るだけでは企業研究にはならないだろうなと思ってはいるものの、OB・OG訪問にはどんな意味があるのでしょうか?

あとは、いわゆるブラック企業を見分けるにはどうすればいいのか、企業の福利厚生についてどこをみるべきか、また最近よく聞くワークライフバランスや働き方改革を取り入れた会社なのかを調べる方法について知りたいです。たくさんあって、すみません……。

企業研究はなぜ必要なのか?

安藤先生 なるほど、これらはすべて企業研究に関する疑問ですね。松本さんは、そもそもなぜ企業研究が必要だと考えますか? 別の言い方をすると、なぜ企業は企業研究している志望者を採用したいのでしょうか?

美咲 それはやっぱり、入社試験を受けるからには、相手企業のことを多少は知っていないと失礼になるからじゃないでしょうか。新しい友達に出会って、これから仲良くなるかもしれないといった状況とは違って、その会社に入るための試験ですから。

安藤先生 相手のことを知っていないといけないのは、「失礼になる」からという面もありますが、より重要なのは相手のことを知らないと関係が「長続きしない」可能性が高いということです。

当たり前のことですが、企業側は社員にはしっかりと働いてほしいと考えています。実際に内定を出す学生に対しては、内定を辞退せずに入社してほしいですし、入社後は簡単に辞めてもらっても困ると考えています。

しかし、企業研究ができていない学生を採用してしまうと、その会社の仕事内容を理解していないことから、活躍できないかもしれない。また、「思い描いていたイメージと実際の仕事が違う」という不満が生まれて離職する可能性が高いわけです。

美咲 なるほど。関係を長続きさせるために必要なんですね。

安藤先生 はい。企業の視点からは、採用にも教育にも時間とお金がかかります。それなのに内定辞退や早期退職されると、その分が損失になります。

したがって仕事内容や働き方の希望についての認識や希望が、学生と企業の間である程度は一致していることが採用を決めるためには不可欠になるのです。つまり望ましいマッチングを実現するために企業研究が必要なんです。

美咲 でも、学生側だけが頑張って企業のことを調べないといけないのって、なんだかちょっとバランスが悪いようにも感じます。

安藤先生 もちろん採用活動の過程において、企業側も積極的に自社の仕事内容や働き方を説明して学生の理解を得ようとします。しかし一方的に待っているだけの学生と一緒に働きたいとは企業側も思いません。当然ながら、学生側にも相手を知る努力をすることが求められるのです。

美咲 企業研究って、学生側だけが採用してもらうために色々と勉強をして相手(企業)のことを知らないといけないと思っていて、ちょっと不公平だと感じていました。でも自分が幸せに働くために必要な作業でもあるんですね。そう思うと、ちょっとがんばれそうです。

安藤先生 はい。理想論のように聞こえるかもしれませんが、相思相愛の関係を築ける相手を探すために、学生と企業の双方が相互理解を深める過程が就職活動なのです。

昔は、新卒で入った会社から良い条件で転職することが難しいと考えられていました。また、短期間で仕事を辞めてしまう場合には、その新入社員側に何か問題があったのではと推測されてしまうこともありました。

そのために、就職後に不満があったとしても「3年は我慢しよう」というのが一般的な考え方だったのです。このような環境だと、見込みのある学生を甘い言葉で誘っておいて、入社したら「聞いていた話と全然違った!」ということもありました。

美咲 え、それはだましているってことですよね。ひどい!

安藤先生 しかし現在は、早期での転職も可能ですし、フリーランスなどさまざまな働き方が選択できる時代です。そのため他の選択肢を持つ学生は「話が違う!」と感じたら、傷が浅いうちに辞めてしまうことができます。

このことを理解している企業は、学生の要望を捉えようとしますし、自社のことをよく知ってもらおうと考えるわけです。そのための取り組みとして、企業説明会における先輩社員との対話や充実したインターンシップ制度などがあるわけですね。

企業研究をしっかりやれば、自己PRや志望動機の準備にもなる

美咲 そうすると、企業研究というのは、具体的には、どのようなことをやればいいのでしょうか? 企業のホームページをよく見ればOKとか、そんな簡単な話ではないですよね。

安藤先生 そうですね。例えば、

・入社したらどんな仕事を担当する可能性があるのか。

・先輩社員や上司のタイプ。仕事の進め方など社風はどうか。

などをまずは調べてみてはいかがでしょうか?

このような事項をしっかり理解すると、企業側がどのような人材を求めているのかを把握することができ、どんな自己PRが有効なのかを考える際の材料となります。それと同時に、志望動機として、なぜこの業界のこの企業で働きたいと考えたのかを具体性を持って説明することにもつながります。

美咲 でもそうなると、受けようと思うすべての会社について企業研究をするのってとても時間がかかってしまいますよね。大学の授業にも出られなくなってしまいそうです。

安藤先生 だからこそ業界研究があるのです。まず志望している業界について、全体像を把握します。松本さんは、インターンシップも既に経験しているので、既にいろいろと学んでいますよね。

その上で各企業の違いなどを捉えて、第1志望から第3志望くらいの企業までは、企業研究を丁寧に行うことが効率的な取り組みとなります。具体的な取り組みというのは、新聞・会社四季報・業界地図本を読むこと、OB・OG訪問や会社説明会参加などが挙げられます。

美咲 わかりました。全部の企業を丁寧に調べるのは、無理だなぁと思っていましたが、効率性を考えて取り組んでもいいということですね。

安藤先生 その通りです。就職活動は時間が限られていますし、他にもやらなければならないことがあるはずです。

次の疑問は、志望企業での働き方をどうやって調べるのか、OB・OG訪問は必要なのか、についてでした。松本さんは、志望企業をかなり明確に決めていますよね。すでにその会社のことを調べたと思うのですが、それでは不十分だということでしょうか?

美咲 不十分というか……、ニュースなどで「働き方改革」とよく聞きますが、どの企業も本当に真剣に取り組んでいるのかなって。会社説明会では、企業側は良いことしか言わないでしょうし、OB・OG訪問や面接で「残業は何時間ですか?」とか聞くのも、ちょっと印象悪いですよね。だから、働き方について本当のところはわからないなと思っていて。

安藤先生 なるほど。それでは、松本さんにとっての理想の働き方について教えてもらえますか?

美咲 理想の働き方、ですか?

(つづく)

日本大学経済学部教授。2004年東京大学博士(経済学)。政策研究大学院大学助教授、日本大学大学院総合科学研究科准教授などを経て、18年より現職。専門は契約理論、労働経済学、法と経済学。厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会で公益代表委員などを務める。著書に「これだけは知っておきたい 働き方の教科書」(ちくま新書)など。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。