動物も喜ぶ飼育環境の良い動物園10選 保護や研究に力

動物福祉の観点から飼育環境の改善を図る一方で、希少種の保護や研究に取り組む動物園が増えつつある。新型コロナウイルスの感染拡大で出向くのは難しくなったが、先駆的な取り組みをしている施設を専門家が選んだ。

1位 よこはま動物園ズーラシア

680ポイント 非公開の運動空間確保

世界の動物を「アジアの熱帯林」や「アフリカのサバンナ」など、本来の生息環境に配慮し地域別にすまわせている。飼育スペースが広いうえに、同品種では入園者に見せる頭数を制限。非公開のバックヤードがあり、動物たちが運動できる空間を確保している。

正門から入るとまずインドゾウに出合う。ゾウの獣舎では地面におがくずを敷き、ひづめが割れることが原因で発症するてい病になりにくくしている。地面がコンクリートに比べて柔らかいので、横になって眠る時間が増えたという。「動物福祉には十分配慮されている」(小宮輝之さん)

アフリカの熱帯雨林に生息するキリン科の哺乳類、オカピを4頭飼育する。オカピは密林の奥地が主なすみかだが、開発によって数が激減している。園内の飼育施設では壁を板張りにして、体当たりする時のケガを防止。米動物園水族館協会が定めた計画に沿って繁殖に取り組んでいる。

敷地内には非公開の「横浜市繁殖センター」がある。ヒトが持ち込んだ動物による生態系の変化や森林破壊で個体数が減ったニューカレドニア島の固有種カグーや、姿が美しいため乱獲されるなどして絶滅危機にあるカンムリシロムクなどで繁殖の実績を重ねる。

複数の動物園と共同で取り組んでいるツシマヤマネコの保全では、腹腔(ふくくう)鏡を用いた人工授精での繁殖に初めて成功した。「飼育技術が優れている」(林良博さん)、「大学との共同研究なども熱心」(羽山伸一さん)との評価もあった。

(1)横浜市(2)https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

2位 富山市ファミリーパーク

520ポイント 日本の動物種が6割

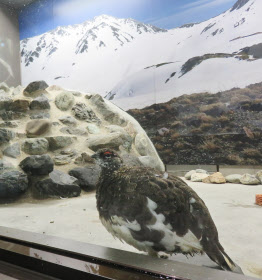

タヌキなどの野生動物が生息する丘陵地帯に位置する。飼育種の約6割が国内の種で「日本の動物種にこだわっている」(伊谷原一さん)。環境省の保護増殖事業のもとでライチョウの人工ふ化に成功した。生息地は高山地帯のため温度や衛生管理を徹底している。主食の高山植物は毒素を含むため、これを分解する粉末状の腸内細菌をエサとともに与えるなどして、野生復帰に向けた技術の確立を目指している。

ショウコクやギフジドリといった13品種の日本鶏を飼育。園内の水路を改良してホタルの生息地を維持したり、絶滅危惧種のホクリクサンショウウオの繁殖など地域の希少種保全にも取り組む。市民向けのシンポジウムも開いており「啓発に取り組む点は素晴らしい」(外平友佳理さん)。

(1)富山市(2)https://www.toyama-familypark.jp/

3位 那須どうぶつ王国

510ポイント 大空飛行で野生の力

民間の動物園としては唯一ランクインした。ユーラシアカワウソの飼育舎では運動量が増えるよう、ドーナツ型のプールを設け長く泳ぎ続けられるなど「飼育環境が良い」(林さん)。

シンガポールのバードパークに影響を受けた園長が、自ら技能を習得して始めたバードパフォーマンスは、飼育している鳥をケージから出して野外で自在に飛ばす。大空を飛行させ「鳥本来の能力を発揮させている」(森由民さん)。

ライチョウは飼育下で繁殖に成功、野生復帰に向けた施設もつくった。クラウドファンディングで資金を調達し、同施設や木製の空中回廊が特徴的なマヌルネコ用の新施設の建設などに活用している。

(1)栃木県那須町(2)https://www.nasu-oukoku.com/

4位 広島市安佐動物公園

490ポイント オオサンショウウオで国際的評価

オオサンショウウオは1979年から飼育下での繁殖に成功し「国際的に評価される優れた成果を出している」(小宮さん)。環境を整えた非公開の保護増殖施設もあり、繁殖の実績を積み重ねている。

野生、飼育下の双方で複数のオオサンショウウオが巣穴に集まって繁殖する様子を撮影し、繁殖の実態解明への手掛かりとなった。自然の中で代々生息できるよう、地元の川に人工巣穴を設けるなど環境整備にも取り組んでいる。「地域を巻き込み、継続的に繁殖に取り組むのはすごい」(外平さん)との声があった。

(1)広島市(2)http://www.asazoo.jp/

5位 埼玉県こども動物自然公園

450ポイント ペンギンなど生態に配慮

フンボルトペンギンの飼育施設を野生の環境に近づけている。造波装置でプールに波を起こしたり、植栽した土の丘を整えたりした。丘には様々な形や大きさの巣穴がある。鹿の一種プーズーを含め「各動物種の生態に配慮した飼育施設が多くみられる」(楠田哲士さん)。

有袋類や鳥類など小動物を中心に約180種の動物を飼育する。マウスなどげっ歯類の飼育実績が豊富で、アマミトゲネズミの繁殖に成功。生息地の奄美大島の住民と連携し、現地のどんぐりを取り寄せてエサにする。「国内保全や教育面でも貢献度が高い」(伊谷さん)

(1)埼玉県東松山市(2)https://www.parks.or.jp/sczoo/

6位 多摩動物公園

400ポイント 綱渡りでのびのび

「オランウータンの森」と飼育舎をつなぐようにして綱渡りができる「スカイウォーク」を地上15メートル前後に設けているほか、チンパンジーの運動場には木組みがある。悪性の顔面腫瘍になりやすい絶滅危惧種タスマニアデビルを受け入れており「国際的な希少種保護に貢献している」(羽山さん)。動物福祉に配慮した「エンリッチメントがすぐれている」(並木美砂子さん)。

コウノトリの繁殖では国内屈指の実績を持つ。園内だけで50羽以上飼育。トキの繁殖にも取り組んでおり「この動物園がなければ種の保存は難しかった」(村田浩一さん)。

(1)東京都日野市(2)https://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/

7位 上野動物園

380ポイント 希少種の飼育技術で実績

ジャイアントパンダの双子が6月に誕生して話題だが、ほかにも様々な希少種の飼育・繁殖に取り組んでいる。「日本初の動物園として長年にわたり希少種の繁殖に力を入れてきた」と羽山さん。マダガスカルに生息する希少種アイアイを同国の国立チンバザザ動植物公園と連携し国内で唯一飼育。音に敏感なため、作業時に飼育施設内のささや枝葉になるべく触れないよう配慮する。

ツキノワグマの冬眠に関する生理データを調査・研究するなど「動物園としての社会的役割を担っている」(並木さん)。ニホンライチョウやルリカケス、アカガシラカラスバトなど希少鳥類の繁殖実績もある。

(1)東京都台東区(2)https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/

8位 札幌市円山動物園

330ポイント ホッキョクグマの繁殖随一

ホッキョクグマの繁殖に何度も成功して9頭が成長した。「繁殖実績は国内随一」(佐渡友陽一さん)。屋外ではプール以外は地面のほとんどを芝や土にしている。高齢の個体には状態に合わせて段差を低くしたり、肉をミンチにして与えたりして配慮している。

2019年3月に新設したゾウ舎では、冬に備えて屋内に大型の水浴び場を設置。屋内外とも砂の地面で起伏をつけ、運動量が増えるようにした。地元の希少種保全にも取り組んでおり、外来種によって減少するニホンザリガニの繁殖技術確立などに「地道に取り組んでいる」(村田さん)。

(1)札幌市(2)https://www.city.sapporo.jp/zoo/

8位 釧路市動物園

330ポイント 地元の希少種保全

北海道のタンチョウを受け入れ、生息地を区切った保護増殖センターで繁殖に成功した。現在は主に近くにある丹頂鶴自然公園が繁殖を担う。動物園では来園者向けの展示や、事故などでけがを負った個体の治療や世話をしている。放鳥などもしており「継続的な保護増殖活動をしている」と若生謙二さん。

シマフクロウは1995年に世界で初めて、飼育下での繁殖に成功。当初はオス・メスの識別もできなかったが、これまでに19羽が巣立った。小宮さんは「地元の絶滅危惧種の保全に尽力している」と評価する。

(1)北海道釧路市(2)https://www.city.kushiro.lg.jp/zoo/

8位 京都市動物園

330ポイント タッチパネルで認知課題

絶滅危惧種のゴリラの飼育・繁殖で実績がある。人が哺育したゴリラの赤ちゃんを母親の元に戻し、無事に成長した。ロープが空中をつたう空間で4頭が暮らす。ゴリラやチンパンジーなどにはタッチパネルを用いた認知課題を与えて能力を引き出している。「繁殖やエンリッチメントに熱心」(外平さん)

研究員が常勤する「生き物・学び・研究センター」は一般向けに、動物に関して専門的な解説をする役割などを担う。本の出版も盛んで「研究活動をけん引している」(佐渡友さん)。

(1)京都市(2)https://www5.city.kyoto.jp/zoo/

野生の姿回復へ 資金不足など壁

動物園の運営で、飼育する動物が野生本来の姿を取り戻し、できるだけのびのびと暮らせるようにすることを重視する考えが近年強まっている。動物福祉の観点から飼育環境の向上を目指す「エンリッチメント」とよばれる考え方で、施設や環境の整備を進める動物園が徐々に増えてきた。

一方で動物園は、生態の研究や種の保存のための繁殖の役割も担う。だがペアリングのため離れた施設へ移動させれば環境の変化で過大なストレスを抱えたり、繁殖で個体数が増えると飼育スペースは狭くなり、劣悪な環境下に置かれたりすることがある。動物園など園館アドバイザーのつまきさんは「広大な敷地の中で1施設につき1種の動物のみの繁殖に集中するなど、動物側に立った思い切った改革も考えるべきだ」と話す。

ただ施設を充実させたくても動物園は予算やスペースに制約があり、日々動物の世話をする職員自身がもどかしさを感じているのが実態のようだ。施設の中にはクラウドファンディングなどで活路を見いだそうとするところも出てきている。

ランキングの見方

調査の方法

今週の専門家

(清水玲男が担当しました)

[NIKKEIプラス1 2021年8月7日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。