伝わるビジネスメール コロナ下、デキる人になるコツ

「テレワークで、生産性の高いビジネスパーソンとそうでない人の差が浮き彫りになっていますね」──そう話すのは、一般社団法人日本ビジネスメール協会の平野友朗さん。同協会がリリースした「ビジネスメール実態調査2021」(有効回答数1540人、調査期間2021年4月1日~4月30日)では、約半数の人が新型コロナウイルスを境にメールの利用が増えたと感じ、7割の人が自分のメールに不安感を持っているそうです。コロナ下のビジネスメールで何が起きているのか、ビジネスメールの研修を多く手掛け、自身もビジネスメールの達人である平野さんに解説してもらいました。

テレワーク下で問われるビジネスメールの段取り力や想像力

編集部(以下、――) コロナ禍に見舞われて1年以上たち、特にビジネスにおけるメールコミュニケーションについてどのような変化があったのでしょうか。

平野さん(以下、平野) コロナ前は出社が前提だったので、メールに情報の漏れや伝わりづらい記載があっても、対面や電話でその漏れを埋めることができました。

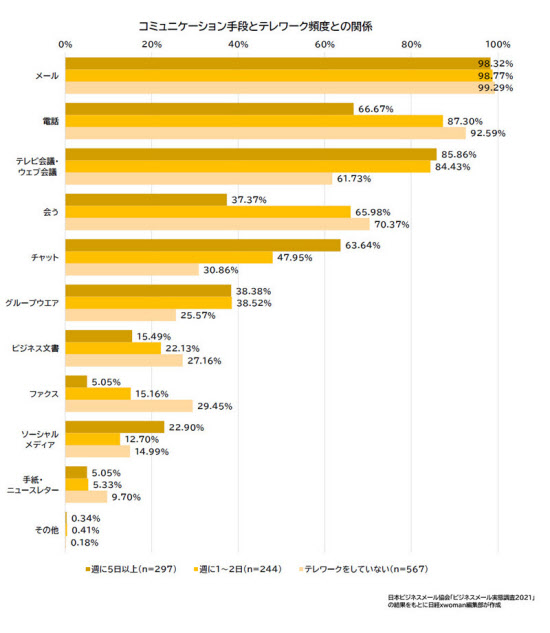

コロナ下で感じるのが、かかってくる電話が圧倒的に減ったこと。在宅勤務の人に配慮して、本当に困ったときにしか電話をしない人が増えました。これは今回の調査結果にも表れています。

そこで、1通のメールで用件を伝えるにはどうしたらよいか考える人が増えた気がします。これは後述する「メールを書くのに費やす時間」の結果に表れています。メールは相手がどう受け取るのか分からないコミュニケーションツールです。そう認識している人とそうでない人で、ビジネスの成否に明確な差が出てきています。

―― 「ビジネスメール実態調査2021」では、テレワークをしている人ほど、電話を使っていないという結果がありました。

平野 オフィスに電話をしても相手が出ないのが当たり前になってきているため、電話と対面でのコミュニケーションは減っていることを表しています。

また、テレワークの人は、そうでない人よりメールを読む時間が少ない傾向にあります。私もメール主体のビジネスコミュニケーションを約20年続けた結果、1通15~30秒程度で読んでいるため、実感として理解できます。また、テレワークをしている人同士が「お互い読みやすいメールを書こう」という共通認識が生まれているとも推測できますね。

―― メールでのやり取り次第で、ビジネスの成否に明確な差が出るというお話が先ほどありました。

平野 コロナの流行によって情報交換や顔合わせだけの商談や雑談がしにくくなりました。

テレワークが中心になったことで、これまで飛び込み営業やルート営業をしてきた人たちは大きく働き方を変えました。来客はコロナ下では歓迎されませんし、相手側が出社していないことも多いので、電話営業もしづらい。そこでメッセージ主体の営業活動になります。

相手に打ち合わせをしたい理由を明確に伝えられたり、その企業に即したメッセージを送れたりする営業職の人は、効率良く成約していると聞きます。段取り力や相手への想像力を持ってメールを使いこなせるかが、反映されるのでしょう。

「メールの正解」を求める人が増えている

―― コロナを機に、メールスキルを学ぶニーズが増えている印象はありますか。

平野 当協会への研修依頼は約2倍に増えています。対面で営業をしていた人がデジタル営業に移行したため受講するケースが増えた印象ですね。業種では医師と対面で折衝していた医薬品業界や、これまで対面での営業が多かった不動産業界が目立っています。

―― ニーズ上昇の背景はどんなものでしょうか。

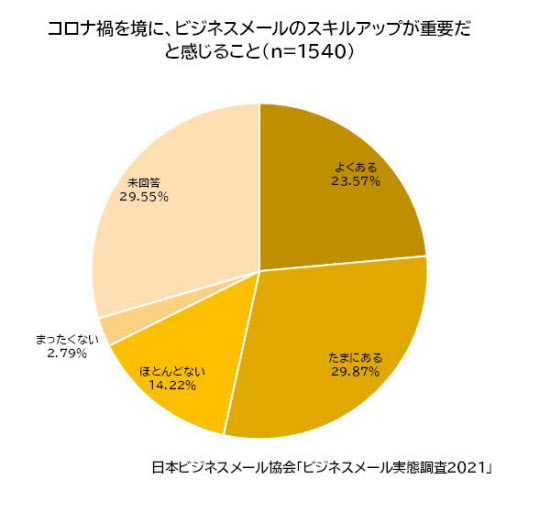

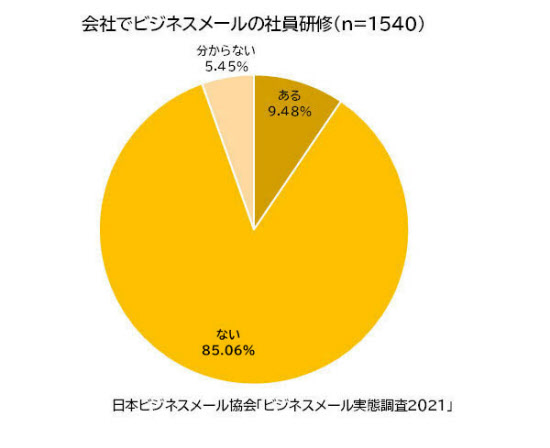

平野 ビジネスメールの社員研修があるのは9.48%と、学ぶ機会が少ない。メールのスキルアップが重要だと感じている人が53.44%もいるのに、需要と供給がマッチしていない。だから自分のメールに不安を感じてしまうのだと思います。

会社で教えてもらう機会がなく、上司に聞いても分からない。正解を求めてネット検索する人が増えています。また、私が取材を受ける場合、文例やテンプレートの提示を希望するメディアが多いですね。それだけ需要があるということだと思います。

受け手側としては、自分で答えを導き出すことができずにメディアの情報や文例集をうのみにしてしまう。しかし、記事も文例集も、「メールの正解」ではなくあくまでも「一例」です。その情報自体を精査して、送る相手に合わせて変化させる対応力が必要です。メールの作法は時と場合により違うからです。

受領の連絡メールを、用件がないなら送ってこないでほしいという人がいます。一方、必ず受領連絡が欲しいという人もいます。自分の中でメールのやり取りの経験値を蓄積して、相手によって作法を変えることが大切です。

今は失敗したら一発退場のような雰囲気がないでしょうか。その失敗に対する恐れがあるのでしょう。だからまず、テンプレートや正解を欲しがるのかなと感じています。

―― 自分で正解を見定めていく力はどのように養うとよいでしょうか。

平野 本やサイトなどで最低限の情報を仕入れて、それをうのみにし過ぎないで実践する。相手からのリアクションを受けてパターンを整理し、チューニングしていくことです。

私の場合、病院の医師や大学教授など「先生」と呼ばれる人にはかなり堅く書きます。一方、同じ「先生」の属性でも同世代だったら少しフランクにするなど、相手によって変化を付けます。また、メールをやり取りしていく中で、関係がほぐれてくる場合もありますよね。

あとは、定型文の意味をしっかり考えること。「ご確認お願いします」は、何に対してご確認お願いしますと言っているのか。「ご確認のほど」の「ほど」はどんなときに用いるのか。言葉一つひとつの意味を理解してメールを送ると、メールの内容がはっきりします。

正解のメールを送ることが目的ではなく、内容を伝えることが目的です。私は正しい日本語を使うよりも、伝わる日本語を使ったほうがいいと思いますね。

「正しいメール」より「伝わるメール」を意識する

―― 企業側は、従業員がビジネスメールを習得するためどのようなアクションを取るべきでしょうか。

平野 従業員に均質な練習やOJTができるほうが望ましいですが、リソースを割けないこともあるでしょう。最低限、従業員が基本的な知識を得て、上司の監督の下、送信したメールを検証する機会を与えられるといいですね。基本的な知識は、本などでも十分です。

また、テンプレートを与え過ぎないことも重要です。管理側は正解テンプレートを作りたくなってしまう。でも、テンプレートがあると安心してしまって、個人の思考を停止させがちです。一人ひとりが考える力を養わないと、円滑なコミュニケーションが取れなくなる可能性があります。

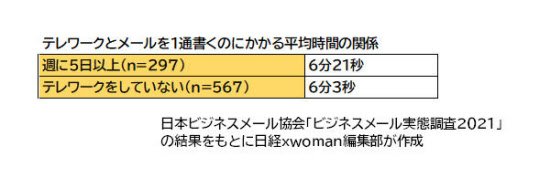

事実、今回の調査では、週5日以上テレワークをしている人は、テレワークを全くしていない人よりメール1通の作成平均時間が長いという結果になりました。ビジネスメールだけで仕事を進める人ほど、テンプレートを使わず個別に対応しているのかもしれません。誤解のない表現か、伝わるメールになっているか相手を想像しながら作成していると推測できます。

―― 最後に、個人が意識すべきビジネスメールのスキルについて教えてください。

平野 大きく二つあります。

一つは習慣化で対応していく部分。例えば以下のようなことです。

・返信をためず、期限より余裕を持って返信する

・返信の催促は返信期限を過ぎたらすぐ行う

メールの送信時間=労働時間と相手から期待されてしまうので、勤務時間外に対応してしまうとオンとオフが見えなくなります。当協会でも、労働時間外にはメールを送らないよう、スタッフに徹底しています。

返信をためないことも重要です。すぐ返信することで「仕事が速い人」と印象付けられ、仕事がやりやすくなります。期限ギリギリに対応している人は、相手からリマインドを受けるなどしてパワーバランスが悪くなりがち。そこで、最低でも期限より1日早く対応するといいですね。

また、研修の受講者から、返信の催促はいつしたらいいですかと質問がたびたびあります。

メールは、相手に内容が届いているのかが不確かなコミュニケーション手段ですから、期限を1分でも過ぎたら催促してくださいと伝えています。催促を即座にする人ほど、相手にとっての優先度が高まるからです。忖度(そんたく)する必要はありません。期限を越えたらすぐ催促、期限を守れない人にはリマインダーを送る。これを習慣化すればいいでしょう。

悪いように考え過ぎないことも大切です。返信がないことを、嫌われているなどと思い込まず、プラスに考えてください。返信を悩んでいるだけかもしれないし、たまたま忙しいのかもしれない。明確なリアクションがない限りずっとフォローしましょう。そうやって、3回、4回とフォローできるビジネスパーソンが、テレワーク下でも成功できるのだと思います。

このように、一つひとつルールを作っていくと不安感がなくなり、ストレスなく仕事ができるようになります。

もう一つは、伝わるメールを作成することです。伝わるメールに仕立てるには、以下の3点を意識するとよいですよ。

・スラスラ読める 短文を意識し、箇条書きを効果的に使うメール

・読んでいて意味が分かる 文章として意味が分かる、6W3H(※)が網羅されている

※6W3H 6Wは、When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、Whom(誰に)、What(何を)、Why(なぜ)。3Hは、How to(どのように)、How many(どれだけ=数量)、How much(いくら=金額)。

メールは熟読するものではなく、1秒でも早く読み終わるものが望ましいとお伝えしています。つまり、スクロールを往復せずに内容が理解でき、その後の読み手のアクションが明確な文章です。だからこそ、文章そのものよりも、全体を通じて読みやすいかどうかをまずはチェックしてください。

情報の欠落があるメールに、わざわざ質問してくれる読み手は少ないと思います。あえて書いてないのか、自分が嫌われているのか、単に忘れているだけなのか。それをわざわざメールで質問すべきなのかと不安になるので、欠落している話題には触れたがりません。それでも仕事で必要なら質問してくれると思うのですが、その質問の回答にも不足があると読み手の不安はさらに募ります。

ですから、情報の欠落がある人はビジネスメールが主流になっている現場から淘汰されるかもしれません。

研修では、語尾など文章の細かいところにアドバイスを求められる傾向があります。しかし語尾よりも情報の欠落はないかを重視するほうが、より伝わるメールになります。

―― 一つのメールを作る法則を理解し、想像力を掛け合わせてメールを作ること、アクションを習慣化することが重要ですね 。

平野 はい。メールは1回で上手にはなりません。 どうやったら伝わるのか考え続けて試行錯誤していくのが、メール上達の近道です。メールもビジネスと同じく、常に改善の意識を持つことが大切ですね。

一般社団法人日本ビジネスメール協会 代表理事、株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役。1974年、北海道生まれ。筑波大学人間学類で認知心理学専攻。ビジネスメール教育・改善の第一人者として知られ、メールコミュニケーションの専門家。メールに関するメディア掲載1500回以上、著書32冊。メールを活用した営業手法には定評があり、メールのスキルアップ指導、組織のメールに関するルール策定、メールの効率化による業務改善や生産性向上などに数多く携わる。講演や研修、コンサルティングは年間150回を超える。近著に『そのまま使える!ビジネスメール文例大全』(ナツメ社)がある。

(取材・文 渡部梓)

[日経xwoman 2021年7月15日付の掲載記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。