オンライン就活がもたらした危うさ 内定辞退率高く

採用コンサルタント 谷出正直さん

不況業界の採用停止、選考やインターンシップのオンライン化、最高水準の内定率――。コロナ禍で就職活動をしてきた2022年卒の実態はどんなものだったのか。採用コンサルタントの谷出正直さんがイチから解説する「コロナ就活」の振り返り、後編ではオンライン化の影響と今後の就活のアドバイスを伝えます。

急速に広がったSNS就活

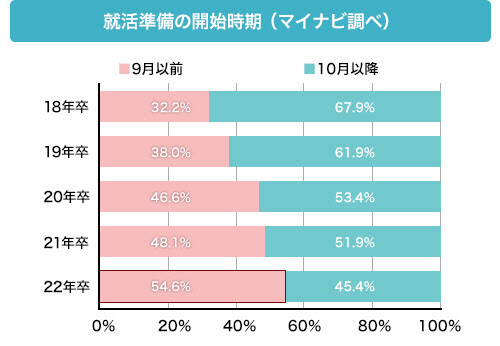

前回はコロナ禍の不安によって学生も企業も前倒しで動き、「インターン参加→早期選考」の流れが加速したという話をしました。マイナビが今年2月に実施した調査によると、9月以前から就職活動準備(インターン以外)をする割合も年々増え、22年卒では半数以上になっています。

就活準備とは、具体的に何をしているのでしょうか? 同調査で上位に挙がったのは、気になる企業のホームページを見ること、自己分析、それからSNS(交流サイト)やまとめサイトで就職関連の情報を調べること、などでした。不安の中で、できる範囲で情報を集めていたことがわかります。

特に最近、学生と話していて感じるのは、SNSが就活に欠かせないツールになっているということです。最近はツイッターなどのSNSで通称「就活垢」と呼ばれる就活専用アカウントを作る学生が増えました。コロナ禍で直接、学生同士が出会う機会が減少したため、ネットからの情報収集に注力しています。いわゆる「SNS就活」は20年卒あたりから出現し、現在急速に広がりました。

私が昨年、就活相談にのっていた男子学生も、大学3年になると同時にツイッターでプライベートアカウントとは別に就活用のアカウントを作っていました。しかし最終的には見なくなったと言います。

「最初のうちは就活の準備として取り組んでいることをつぶやきつつ、就活に関連することをつぶやく人をフォローしたり、ハッシュタグで適当に検索したりしていたんです。次第にフォロワーが増えてくると、セミナーなどの情報がダイレクトメール(DM)で送られてきて、タイムラインもそうした情報にあふれてしまって。次第にROM専(Read Only Memberという英語の頭文字。ツイートしない『読み専門』の意味)になっていきました。就活を進めていない自分が他の就活生の投稿を見ているととても不安になってしまい……、最終的にはあまり見ないようになりました」

この学生に限らず、「就活垢」にはDMの嵐、というぐらい様々な企業や団体から連絡がくるそうです。特に就活塾系には注意が必要です。例えば「初めての自己分析、一緒にやってみましょう」「人気企業の内定の取り方、教えます」など、就活を始めたばかりの学生が食いつきそうなテーマで相談に乗ると言って近づいてきます。

もちろん役に立つ情報もありますが、中には高額な金額を支払わせる悪質な業者もあります。そういう会社にバイトとして入っている学生から誘われるケースもあるので「友達の紹介だから安心」とも言い切れません。

こうした状況を見ると、就活がオンラインの世界に潜って見えにくくなってしまったという印象です。これから就活を始める人は、SNSの情報収集には危うい面があることも理解しておきましょう。

チャンス広がったが、内定辞退率も高まった

インターンや説明会、面接など、企業と学生のあらゆる接点がオンラインになりました。ディスコが発表した7月1日時点の学生モニター調査ではウェブ面接の経験率は97.9%に及び、9割以上がウェブ面接の実施に「賛成」と答えていることから学生側も歓迎していることがうかがえます。同社がインターンについて学生に聞いた調査(4月発表)でも、22年卒が参加したインターンの7割がオンラインのみの開催でした。

移動の手間が省けて、地方大学の学生も参加しやすくなり、就活の間口は広がりました。一方で、ほとんどがオンラインだったために会社の雰囲気がつかめず、情報は色々集めたはずなのに内定承諾先を決めきれない、という状況も生まれています。

前回お話したように、企業によっては採用意欲が高く、多くの学生に内定を出し、複数内定を得る学生が増えています。結果的に内定辞退率も上昇。リクルートの就職みらい研究所の調べによると、6月1日時点の内定辞退率は48.4%で、例年よりも高い水準です。

「オンラインに慣れてきたこともあり、選考はうまく進みました。心配なのは、内定承諾後の辞退です。これからの内定者フォローをオンラインで行うか、対面で行うか、迷っています」。6月中旬、7社の大手・中堅企業人事担当者とオンライン懇談会をしたときにも、やはり内定辞退のことが話題の中心で、「内定者フォローをどのようにやっていくべきか」ということについて各社は頭を悩ませていました。

ある人事担当はこんな不安も口にしていました。「選考は全部オンラインで、対面で会わずに内定を出しているから、会社のことを理解してもらえているのか…。そもそも働くということをどれだけ理解しているのだろうか?」

同様のことを私も危惧しています。ネット上で企業の情報や口コミなど就活に必要な情報は一通り見ることができます。しかし、学生時代に知る機会があまりない概念や考えたこともない概念をつかむことは難しくなりました。つまり、働く意味やキャリアといった概念について具体的なイメージをつかみにくくなったのではないか、ということです。

働くことについて自分なりにイメージを作っていくことは、従来、社会人と出会う中で、雑談などの「余白の時間」で教えてもらうことが多かったと思います。例えば説明会が終わった後にたまたま近くにいた社員と話して、何気ない会話から、会社の雰囲気や仕事のイメージをつかむことができました。しかしオンラインではボタンを押すと終了、自由に雑談する時間が減少しています。

コロナ禍の就活から私が感じるのは、学生のときから「社会や自分のキャリアをどのように捉えるのか?」という就職の本質が、より問われるようになってきたということです。

キャリアを考えるスタートライン

ここまでコロナ就活の現状を伝えましたが、最後に、これから就職を考える学生の皆さんへのアドバイスもお話ししていきます。

「就職活動」というのは説明会や選考に参加するという行為になりますが、その前に自分のキャリアを考える必要があります。前編では就活の早期化の現状を述べましたが、学生の皆さんに伝えたいのは「早く就活をしよう!」ではなく、その準備をしよう、ということです。

よく学生から聞かれる質問に、「いつから就活を始めたらいいですか?」というものがあります。就活のスケジュールはある程度決まっていますが、就活の準備は人それぞれ。将来を考えて動いている人は就活をスタートしているようなものです。

極端な話、小学生からプロ野球選手になりたいと考えている人は、トレーニングを一生懸命にしています。教員になろうと思っている人は高校時代に進学先として教育分野に強い大学・学部を選んでいます。このように将来について考えて行動している人がいる一方で、なんとなく、高校、大学と進学している人もいます。つまり、自分のキャリアを考えるスタートラインが大きく異なるのです。

まだ何も考えていない人は、自分がどうなりたいのかを考える必要があります。「どの業界・企業がいいか」よりも先に「どんな社会人になっていたいか」を考えてみましょう。無限にある将来の選択肢を絞るためには、そもそも情報を得ることが必要です。社会や仕事、働く目的など知らずに選択肢を絞ることはできません。家族や先輩に話を聞く、ネットで調べる、本を読むなど、様々な情報収集手段の1つにインターンがあります。「インターンに参加すれば有利になる」と考えるのは、手段が目的になってしまっています。主体的に様々な情報にあたり、自分なりに解釈していきましょう。

なかなか絞れない人は、情報を得たときに自分が共感できること、できないことに分けてみるのもおすすめです。共感できることを見ていくと、自分のなりたい姿を考えるヒントになりますよ。考え始めた時間が早ければ早いほど、準備の時間となり、様々な情報や周囲からの協力を得ることができるはずです。

奈良県出身。筑波大学大学院体育研究科を修了。中学・高校の保健体育の教員免許取得。新卒でエン・ジャパンに入社。新卒採用支援事業に約11年間携わり、独立。現在は、企業、大学、学生、採用支援会社、メディアなど新卒採用や就職活動に関わる約2700名と生きたネットワークを構築。様々な現場の情報やノウハウ、知見、俯瞰(ふかん)した情報を持つ。企業への採用支援、学生への就職支援、大学でのキャリアの授業、大学や保護者への講演・研修、現場情報の発信などを行う。筑波大学同窓会「茗渓会」の理事。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界