虫歯や歯周病の原因「プラーク」 落とすポイントは?

この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!

(1)プラークとは歯の表面や歯と歯の間にたまる白いネバネバしたものを指す

(2)プラークは食べ物のカスの塊である

(3)プラークと歯垢は同じである

(4)プラークはうがいだけで大半が除去できる

答えは次ページ

答えと解説

正解(プラークの説明として間違っているもの)は(2)プラークは食べ物のカスの塊である と(4)プラークはうがいだけで大半が除去できる です。

○「足の血栓」死に至ることも 飛行機搭乗より多いのは

○ピリピリ痛む帯状疱疹 子どもの頃のウイルスが目覚め

○高血圧の人に有効な運動 ウオーキングと筋トレどっち

○腎臓を長持ちさせたい… 水分摂取は控えるのがいい?

○尿の色は病気のサイン 茶色・白・透明で注意するのは

○脳腫瘍の多くは良性、命は奪わず 起床時の頭痛に注意

意識している方は少ないかもしれませんが、実は「虫歯」は感染症の一種です。歯の表面や歯と歯の間にたまる白いネバネバしたものを「プラーク(歯垢〔しこう〕)」といい、その正体は無数の細菌の塊。このプラーク中の細菌が虫歯を引き起こします。細菌は砂糖などに含まれる糖をもとにして「酸」を作り出しますが、この酸が、歯を溶かし(脱灰〔だっかい〕)、穴を開けるのです。

プラークにすむ細菌が悪さをするという点で、虫歯は、細菌が歯茎や歯を支える骨を溶かす「歯周病」と共通しています。

「つまり、虫歯も歯周病も、プラークがなければ発生しない感染症なのです。歯科医がいくら歯の治療をしても、日々のプラークコントロールをご自身でしていただけないとその治療効果は無駄になってしまう、と言っても過言ではありません」と、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野教授の水口俊介さんは強調します。

「プラーク」と「歯垢」「歯石」との違いは?

プラークは、ただの食べかすだと思っている方も多いようですが、実はそうではなく、前述した通り、「細菌とその代謝物の塊」のことで、「歯垢」ともいいます。虫歯や歯周病、また口臭の原因にもなります。

プラークは、歯の表面にくっついた虫歯原因菌が、糖を分解して作られます。食後8時間程度でできるといわれ、放置すると石灰化し、石のように硬い「歯石」となります。歯石となってしまうと歯ブラシでは取り除けません。

プラーク1mgの中には約1億個の細菌が存在します。そして、その中の虫歯原因菌が酸を産生して歯を溶かすのが「虫歯」。一方、プラークが歯と歯茎の境目にたまると、歯周病菌が歯茎の奥深くまで繁殖し、歯周病菌の作り出す毒素により歯を支える歯周組織が溶かされます。それが「歯周病」です。

プラークは粘着性があり、うがいだけでは除去できませんが、約8割が水分なので歯ブラシの毛先が当たれば容易に除去できます。だからこそ、長時間プラークを付着させないよう歯ブラシや歯間ブラシなどで取り除く、こまめな「プラークコントロール」が有効なのです。

プラークを落とす歯磨きのポイント

さて、あなたの歯の磨き方はどうでしょうか。プラークが付きやすい場所も丁寧に磨けているでしょうか。

「歯磨き粉をたっぷりつけてゴシゴシ力任せに磨くという、子どもの頃に身につけた方法を漫然と続けているとしたら、危険信号です。あらためて、これから先、ずっと続けていく正しい習慣として歯磨きの方法をおさらいしましょう」(水口さん)。

ポイントは大きく次の4つです。

1 強くゴシゴシしない

強すぎる力で磨くと、歯ブラシの毛先が広がってプラークに到達せず、効果的に落とせないだけでなく、歯茎下がりの原因になったり、歯が削られることもあります。歯ブラシは鉛筆を持つときのような持ち方で、毛先が開かない程度の軽い力で小刻みに磨きましょう。

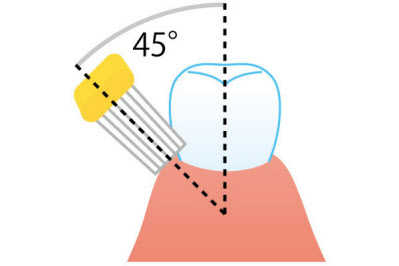

歯と歯茎の境目は45度の角度に歯ブラシを当てる

2 デンタルフロス、歯間ブラシを活用する

中高年世代は、歯と歯の隙間にプラークがたまりやすい傾向があります。しかし、歯の隙間は歯ブラシの毛先が届きにくく、歯ブラシだけではプラークを取り除けません。

1日1回は、デンタルフロスや歯間ブラシで丁寧にケアしましょう。「歯と歯の隙間が狭い部分はデンタルフロス、広い部分には歯間ブラシが使いやすく、プラークを落としやすいです」(水口さん)。

3 磨き残しが多い部分を念入りに

磨き残しやすく、プラークがたまりやすいのは、主に(1)歯間部、(2)歯と歯茎の境目、(3)歯と歯が重なる部分、(4)抜けた歯の周り、(5)奥歯のかみ合わせ部分、(6)被せものの周り。「歯の形や歯並び、かみ合わせには個人差があり、人それぞれ、磨き残しやすい箇所は異なります。歯科を受診したときに歯科衛生士さんに自分の歯のプラークのたまりやすい箇所はどこか、その部分の歯磨きのコツ、お薦めのデンタルフロスや歯間ブラシを教えてもらうと、さらに効果的にケアできるでしょう」(水口さん)。

4 3カ月~半年に1回は歯科を受診し、歯石を取り除いてもらう

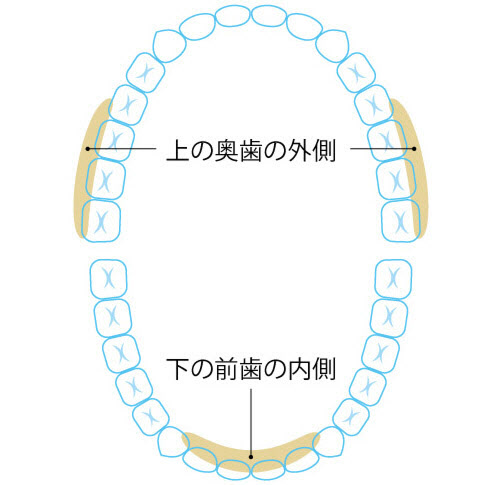

毎日、歯磨きをしてプラーク除去をしていても、石のようにこびりつく硬い歯石はたまっていきます。歯石は歯科でしか取り除くことができません。歯石があるとその上にもプラークが付きやすくなってしまいます。特に、下の前歯の内側、上の奥歯の外側は、唾液の出口があり、唾液中のカルシウムの影響で歯石がたまりやすい部分。「3カ月から半年に1回は歯科を受診し、歯石を取り除いてもらいましょう」(水口さん)。

歯石がたまりやすい場所

[日経Gooday2021年6月21日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。