40年目の大ブーム ルービックキューブの3世代攻略法

巣ごもり需要を捉えて、コロナ禍の2020年に歴代3番目に大きなブームとなった「ルービックキューブ」。40年以上前に発売された商品でありながら、今なおたびたびムーブメントを巻き起こし、学ぶべきことが多いマーケティングの教科書的存在とも言える。親子3世代が夢中になる秘密を、その進化の系譜とともにひもとく。

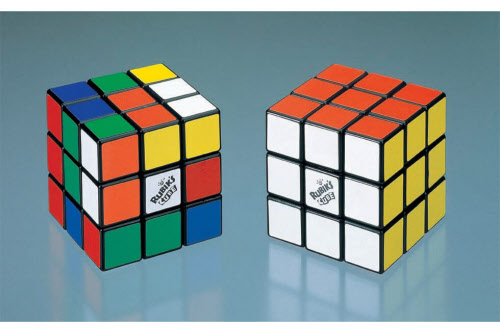

「ルービックキューブ」は、ハンガリーの発明家であるエルノー・ルービック氏が1977年に商品化した立体型パズル。立方体の各面が異なる6色で構成され、それぞれの面が3×3の9マスに分割される型が一般的だ。キューブを3つの軸で回転させてマスの色をバラバラにしてから、再び6面の色をそろえるとクリアになる。

日本では、80年から玩具メーカーのツクダオリジナル(当時)が販売を開始した。目新しさや場所を選ばず一人で遊べることなどから大ブームを巻き起こし、発売した年に400万個を売り上げる大ヒット商品になった。歴代で最も出荷数が多かったのが、この80年代のブームのときだった。

2005年にバンダイ子会社のメガハウス(東京・台東)が事業を継承してからも、ブームはたびたび起こった。07年ごろのブームでは、脳を鍛える「脳トレ」の波に乗って歴代2番目の出荷水準に。20年以降はコロナ禍の巣ごもり需要を受け、歴代3番目のブームと言える売れ行きを見せている。

もともとのメインターゲットは小学生とその家族だったが、遊び方がネット動画で広がるとともに、最近では大学生や大人にもファン層が拡大。21年3月までに、累計出荷数は1440万個を突破した。

メガハウスのトイ事業部マネージャー・小林琴氏は、「玩具業界では年間10万個以上がヒットといわれる中、ルービックキューブは1997年以降、その10万個以上を毎年キープしている」と明かす。

遊び方がシンプルでハマる人がいる一方、1面もそろえられずに挫折したという初心者も少なくないはず。一過性のブームに終わらず、世代を超えて40年以上も根強い人気を誇るのはなぜか。メガハウスは5つの理由を挙げる。

理由1:キューブの進化

まず重要なのが、キューブ自体の進化だ。指先で細かく動かすパズルゲームにおいて、キューブを回転させるときに少しでも引っ掛かりがあるとストレスを感じる。操作時のイライラを減らすため、少しずつアップグレードを繰り返してきた。

例えば80年の発売当初は、各面のマスにはシールを貼っていた。見た目は今と変わらないが、長時間使用するとシールがはがれたり、滑ってキューブが回しにくくなったりという問題が出てきた。「そこで2013年にシールを廃止し、各色のパネルを埋め込むように変更した」(小林氏)。同時に回転の構造も見直し、より滑らかに回って、キューブのパーツも外れにくい仕様に進化させた。

理由2:デジタル化に合わせて攻略法を充実

キューブの進化と並行して注力したのが、攻略法の普及だ。6面をそろえてクリアするにはある程度決まった手順があるが、それを知らずに挑戦すると、大半が1面もそろわず諦めることになる。初心者には情報の提供が肝心であるため、商品と攻略法をセットで訴求する方法を考えた。

05年に、商品に攻略冊子を付属したのも改善例の一つ。当時から攻略本は存在していたが、商品と別々に購入する必要があって金銭的なハードルが高かった。商品を購入するだけで完結させたことで、初心者の小学生や子供の頃に遊んでいた親世代も楽しめるようになり、07年の再ブームへとつながった。

インターネットやスマートフォンが広く普及すると、YouTubeなどの動画共有サービスに攻略系動画が数多く投稿され始めた。メガハウスも積極的にデジタル戦略を取り入れ、14年にはルービックキューブ公式アプリを配信(18年にサービス終了)。カメラを使って面情報を撮影し、アプリの手順に従うと6面が完成できるお助けサービスだった。20年の巣ごもりブーム時には「6面完成攻略サイト」も立ち上げている。

理由3:競技コミュニティーの拡大

「面がそろうまでのタイムを争う『競技』として認知度を高めたことも、ルービックキューブの人気を支える一因」と語るのが、トイ事業部で国内トイマーケティングチームのリーダーである板垣有記氏。05年に発足した「日本ルービックキューブ協会」(現・一般社団法人スピードキュービングジャパン)と連携し、広報業務の一部を担当するなど日本各地で開催される大会をサポートしてきた。

競技者として大会に参加したこともある板垣氏は、「オセロや将棋は対戦相手の心理を読む必要があるが、ルービックキューブは自分との戦いなので、気軽に参加できるのではないか。大会では仲間が見つかり、コミュニティーもできているようです」と振り返る。

こうした小さな努力の積み重ねが奏功し、日本国内の競技人口は約2000人にまで拡大。その競技の様子を見て楽しむ人も増えている。

理由4:販売ルートの開拓

一般的な販売ルートである玩具店やECサイトなどに加え、04年から書店に商品を置き始めたことも大きな変化だった。少子化の影響で玩具業界の苦戦が続き、新たな販路の発掘は急務だった。「書店は幅広い年代が訪れるだけでなく、攻略本を置いている店もある。そのためルービックキューブとの相性が良かった」(小林氏)

理由5:変わり種キューブで新規ファン獲得

キューブの種類も、年に2~3種類ペースで増やしている。基本的な3×3以外に、2×2、4×4といった様々な種類があり、ユーザーを飽きさせなかったことも長年愛される一因だろう。

特に人気アニメとのコラボ商品は「新規ユーザーとの接点づくりに効果的だった」という。06年に発売した「スーパーマリオブラザーズ」シリーズで初コラボし、近年は「鬼滅の刃 ミニルービックキューブ」(20年発売・税込み1408円)、「ポケットモンスター ルービックキューブ」(21年発売・税込み2728円)など人気作品が続いている。

また、キューブはその幾何学的なデザイン性から、インテリアとしての需要も高い。18年には、キューブに1枚ずつ九谷焼をはめ込んだ「九谷焼ルービックキューブ」(税込み5万4000円)を発売。大人向けの高級路線でも、新しいファンに訴えかけてきた。

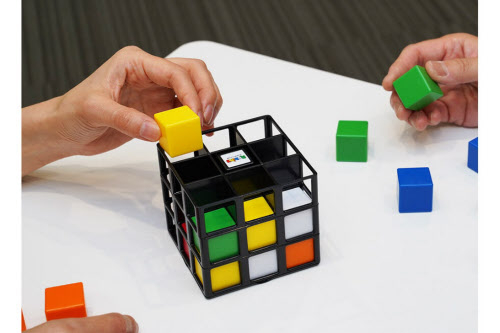

こうしてルービックキューブを支えてきたメガハウス。20年から力を入れるのが、複数人で遊べるルービックキューブ型ゲームだ。小林氏は「通常は一人用だが、アフターコロナを見据え、複数人で遊ぶゲームを提案した」と話す。20年5月に発売した「ルービック ケージ」(税込み2750円)は、黒い骨組みだけの本体に立方体の6色のキューブパーツを交互に入れる3D頭脳バトルゲーム。これも世代を問わず、友人や家族で一緒に遊べる。21年8月にもスライドパズルをモチーフにした「ルービックレースマスター」(税込み3520円)を発売予定だ。

ラインアップ展開や様々なコラボで新規顧客の間口を広げ、攻略情報を充実させて離脱を防ぐ。興味を持った人には競技という目的を用意し、さらにコミュニティーへの参加を促してファンを増やしていく。決して派手さはないものの、手厚いサービスが消費者の心を捉えた。玩具のヒット商品は毎年のように生まれるものの、3世代にわたって愛され続けるのはまれだ。ルービックキューブの丁寧なマーケティングから、学ぶことは多い。

(日経トレンディ 寺村貴彰)

[日経クロストレンド 2021年7月9日の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界