IT企業25歳社員が退職前に考えた 10年後の自分の姿

社会人3年目のトリセツ

こんにちは、法政大学でキャリア論を教えている田中研之輔です。働き方が多様化した今、キャリア形成も多様。思うようにキャリア形成できている人もいれば、うまくいかない人もいるでしょう。新卒で入社して3年以内の離職率はおよそ3割です。離職の中身も様々です。本連載では、この数字をドライに追いかけるのではなく、変化が激しい時代における一人ひとりの働き方やキャリアに向き合っていきたいと思います。

今回は都内有名私立大学を卒業し、IT関連の大手上場企業に勤務する稲田美波子さん(仮名・25歳)にインタビューしました。稲田さんは学生時代に長期インターンなどで早くから自分の働きたい姿のイメージを持ち、第1志望の会社に就職しました。しかし、入社3年目の今、離職することをほぼ決意しています。早速その胸中について聞いていきましょう。

大きな組織への違和感、「仲間」と思えない社員

――3年目を迎えた今の率直な気持ちを教えてください

次のチャレンジをしたいと感じています。これまでを振り返ると、1年目は仕事を覚えることにとにかく必死。2年目になると、組織内の違和感やフラストレーションに向き合う日々でした。3年目の今は、社内調整業務に疲れを感じるようになり、社外でも自分を試してみたいと思うようになりました。複業や起業を視野に入れており、準備が整えば「ザ・会社員」の生活はもうやめようと考えています。

――組織内の違和感やフラストレーションは、どんなときに感じたのですか?

生意気と思われるかもしれませんが、「社会人はみんなもっと視座が高いと思っていた」というのが正直なところです。大きな組織ですので、非常に優秀で信頼している先輩社員もいますが、日ごろから働き方に疑問を抱かざるを得ないような社員もいました。例えば、どう考えてもミスをしたのはその社員の方なのに、私にミスをおしつけられ、他の上長がいる前で怒られたこともあります。怒られたことが嫌だったのではなく、「一緒に同じ目標をもって事業を成長させていく仲間」としては見られなくなってしまいました。

業務面ではセクショナリズム(組織内の縦割り)の弊害もありました。部門ごとに業務が細分化されていて、部門をこえての横断的な仕事の連携が効率よくできていないのです。SNS(交流サイト)活用を提案したときもなかなか進まず。入社前にイメージしていたスピード感とはギャップがありました。

私が会社に対して感じる、こうした違和感は、多かれ少なかれサラリーマンは誰もが感じるのではないかと思います。新卒入社をして1社目なので、他社との比較ができませんが、「このフラストレーションは他の企業に移っても解決しないのではないか」という考えから、一般企業への転職は考えなくなりました。

――仕事がつらい時期もありましたか?

ありました。今だからこうして言葉にできていますけど、半年ぐらい前までは眠れない、起きられない、食べられない、という状態が続いていました。コロナ禍の影響で、DX(デジタル・トランスフォーメーション)関連の仕事の受注が一気に増え、業務に追われるようになったのです。前述の、働き方に疑問を感じる社員との社内調整に時間がかかっていたこともストレスでした。

仕事に頑張れなくなる自分がいて、このままではダメだと、気分転換のつもりで海辺の町でワーケーションもしました。ですが、業務上でのストレスが減ることはなく、せっかくすてきな場所にいるのに……と、むしろ気がめいってしまいました。目の前の業務はこなしているのですけど、楽しいと感じる機会がほとんどない状態。今、振り返ると、軽い鬱状態だったかもしれません。

海に向かって自問自答「10年後のために仕事をしてるか?」

――そのようなつらい時期をどう乗り越えたのですか?

車で海まで行って、一人で自問を繰り返していました。「自分は本当はどんな仕事がしたいのか?」などを実際に口に出していたことも。海を見ながらいつの間にか数時間たっていたということも何度もありました。「10年後に自分が住みたいと思える世界をつくっているか?」「そのために、今の仕事に向き合っているか?」と自分に問いかけたとき、はっきりと「NO」だと思ったことを覚えています。

そこからすぐに辞めるという答えが出たわけではありません。土日に出社して仕事をしてしまう日もあった私からすると、土日に完全に仕事から離れるという風に割り切るのは時間がかかりました。ですが無理にでもパソコンから離れ、チャットツールを開かないということを徹底するうちに、次のキャリアステージへいきたいと思うようになってきたのです。

――この3年間で身につけたことは何ですか?

プロジェクトマネジメントです。調整に疲れたと言いましたが、1つのプロジェクトを立ち上げて展開していくには、社内外ともに調整が必要であるとは考えており、身についたスキルの1つです。物事を俯瞰(ふかん)し、先行きを見積もるということ。いかにしてウィンウィンな関係で協力をしてもらえるか、そういった視点を早い段階で身につけられたのはいい経験になりました。

――次のキャリアステージとは?

お金をもらう側ではなく、お金を生み出す仕組みを作る側へと挑戦したいです。具体的には、起業することを考えています。自分の事業を育ててみたいというキャリアプランは、大学生のときから抱いていました。これまでの経験も生かせるように、今の会社とも可能であれば、業務委託契約などを結んで、仕事を続けていければと考えています。

1つの組織の中で働くというのではなく、自分を軸にいくつかの組織に関わり、複数のプロジェクトに携わる働き方に変えていきたいのです。組織内のキャリアにとらわれる「ザ・会社員」ではなく、主体的にキャリアを形成していくビジネスパーソンとしてキャリアを構築していきたいのです。

スキルとチャレンジの関係

稲田さんの言葉から、どんなことを感じましたか? 稲田さんは入社後、ビジネスパーソンとしての必要な基礎スキルを習得していきました。社内調整業務も覚え、プロジェクトマネジメントの立場で現在の業務に向き合い、おそらく社内でも期待されていた優秀な人材だったのでしょう。入社前からもインターンシップを経験して、働き方のイメージを自分なりに作り、着実にキャリア形成をしてきたといえます。

だからこそ、大きな組織が抱える様々な問題にも直面することになります。

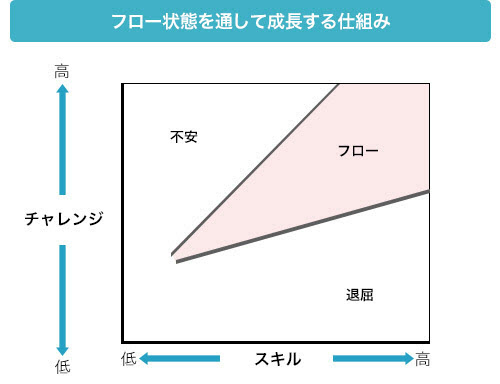

稲田さんは仕事に疲れ、モヤモヤを抱えている当時のことを、「フロー(没入)状態に入れていない」とも話していました。仕事における「フロー状態」とは、スキルとチャレンジの関係性がうまく折り合っているときの集中・没頭状態のことを言います。社内でスキルを積んできたのに、簡単な業務を続けていると仕事を「退屈」に感じてしまうものです。

逆に入社してすぐ、スキルがまだ追いついてないときに、大きな役割を担うことになると「不安」に感じてしまうのです。稲田さんがオーバーワークでつらかった時期はこちらのパターンだったのかもしれません。オンラインでも適切な仕事量と仕事難易度であれば、集中して取り組むことができますが、スキルとチャレンジの関係がうまくいかないことはよくあることなのです。

仕事量や社内調整が大変、などの不満を理由にして辞めようと考える若手社会人は少なくないのではないでしょうか。私が稲田さんのケースで着目したいのは、それをきっかけに自問自答し、「そもそもやりたい仕事は何か」という視点を持つことができたことです。自身のありたい姿やキャリアの方向性について徹底して向き合い、うまくセルフマネジメントしてきたのです。

稲田さんのキャリアトランジッション(キャリアの変化)の方向性として確認できるのは、大きな組織の中で働く「組織内キャリア」から、自分を起点として考える「自律型キャリア」への転換です。大企業特有のストレスからは解放されるものの、自律型キャリア形成での新たな課題にも直面することでしょう。

大きな組織の中でキャリアを形成していれば、仕事がもらえるか、給料をもらえるかといったことを心配する機会は少ないです。一方で、起業や独立など自分の名前で仕事をしていくとなると、自ら業務を受注したり、生み出したりしていかなければならないのです。仕事の持続性を不安に感じることもあるでしょう。

しかし、もしそのような局面になっても、稲田さんが発した先ほどの問いかけは重要です。

「10年後、自分の住みたい世界/大切な人が幸せに生きられる世界をつくっているか?そのために、今の仕事に向き合っているかどうか」

稲田さんが自問したこの問いかけを、私たちも自身に投げかけてみましょう。働くとは自らを大切にしながら、社会的に何らかの貢献をしていくことです。目の前の業務をこなし、その対価として給料をもらうという理解から、もう少し視野を広げて仕事に向き合うようにしてみましょう。

私たちは、なぜ働くのか。それは、社会の問題、組織の問題、個人の問題、それぞれの問題を仕事を通して解決していくことなのです。

1976年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員。2008年に帰国し、法政大学キャリアデザイン学部教授。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。企業の取締役、社外顧問を19社歴任。著書に「プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術」(日経BP社)、「ビジトレ―ミドルシニアのキャリア開発」(金子書房)など。Twitterは@KennosukeTanaka(キャリアに関する様々な質問を受け付けています)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。