小川珈琲のラボは誰でも集える 新コーヒー文化創造へ

京都市に本社を置く小川珈琲の東京1号店、「OGAWA COFFEE LABORATORY」(東京・世田谷)は2020年8月の開業以来、今なお週末には入店待ちの客が列をなす人気カフェだ。名前が示す通り、ここは同社の「実験室」でもある。社外の人々と協業しながら、新たなコーヒー文化を創造する拠点なのだという。桜新町の1号店に続き7月末に下北沢で開業予定の2号店も、タイプは違えど目指すところは同じだ。京都の老舗は新業態に、どんな"化学反応"を期待しているのか。経営全般を取り仕切る宇田吉範常務に聞いてみた。

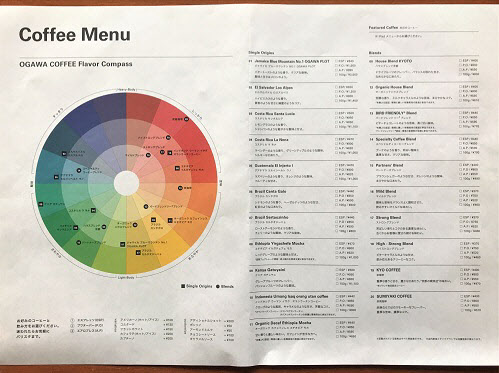

背後に桜新町の高級住宅街。近くには東京都内有数の桜並木や「サザエさん」の長谷川町子美術館。「OGAWA COFFEE LABORATORY」はその好立地もあって、開業当初から業界関係者の注目を集めてきた。開放的なガラス張りのファサードにスタイリッシュな内装。高品質のコーヒーを常時21種類以上そろえ、レジカウンターではバリスタが客一人ひとりの好みを聞き、今日の一杯を提案する。炭焼き料理を軸に朝食から夕食までフードメニューも充実させた。

大々的な開店告知はしなかったが、反響は予想をはるかに上回った。宇田さんは「オペレーションは修正の余地がある」と冷静に分析する一方、「当社の知名度が低かった東京で、小川珈琲って新しいことをやるコーヒー屋なんだ、というイメージを打ち出せた」と手応えを語る。

ハイセンスな空間で、スペシャルティコーヒーを味わいながら食事もしっかり楽しめる店は、意外にありそうでなかった。そんな目新しい体験価値を伝えるカフェとしては上々の滑り出し。ただ、それは小川珈琲がこの店に課した役割の一つにすぎない。「もう一つ、会社として期待する重要な役割がある」。宇田さんはそれを「オープンイノベーションの場」と表現する。

「お客様やコーヒー業界の人たちと語り合いながら、新たなコーヒー文化のアイデアを生み出す場。そういう拠点にしたい」

言葉にすれば観念的だが、目指すのは、コミュニティーを育み、そこで外部の知見を集約し、新しい潮流を市場に発信する店のイメージだ。すでに具体的な取り組みが一つ、動き出している。同社初の生豆の販売と、焙煎(ばいせん)機(ロースター)の開放だ。会員登録すれば誰でも店内の一角に据えられた米国製7キロ釜で豆を焙煎できる。すでに業界では名の知れた中小規模の自家焙煎業者が、この「シェアードロースティング」のサービスを利用し始めた。

「以前は交流のなかった若手の焙煎業者と対話する機会が増えました。お互いに知識をシェアしたり、一緒に豆を焼いたり。僕も知っていることをどんどん伝える。彼らは哲学を持っているし、おいしさに対する感覚も多様。彼らがより良いコーヒーをつくるようになれば、業界が成長し、結果的に小川珈琲も恩恵を受ける。そこから新しい文化が生まれるかもしれない」

交流が増えればイノベーションの土壌が育つ

同サービス開始後、社内外での社員のコミュニケーションの量がぐっと増えたという。「交流が増えれば、革新につながるインスピレーションも湧いてくる」。そこから何が生まれるか、もちろん今はわからない。ただ、イノベーションの土壌が育ち始めた、という実感はある。

7月末に下北沢で開業予定の「LABORATORY」2号店の構想を聞けば、小川珈琲の思惑がより鮮明な像を結ぶ。

商業施設「reload」に開く小ぶりな店のコンセプトは「体験型ビーンズストア」。基本は豆売りだが、お客は店がそろえた様々な抽出器具やグラインダーを自由に使って、自分が買った豆を挽(ひ)き、コーヒーを自分で淹(い)れられる。焙煎機の体験使用も可能だ。自分の豆はボトルキープのように、店に取り置きできる。

「お客様は自分に合った器具を見つけられるし、ここで吸い上げた利用者の意見は器具メーカーにフィードバックする。メーカーはこの店を新製品のテストマーケティングやプロモーションにも使えます。ウチと、お客様と、メーカーの間でコミュニケーションが生まれ、新しい製品が生まれる。まさにオープンイノベーションが実現するわけです」

コーヒーを自宅でおいしく飲みたい、という人にとっては気になる業態で、都内に複数あってもおかしくない。ただ、この店に関しても事前の告知は控えめだ。

1952年に創業した小川珈琲は70年に直営喫茶店を開業し、以来、焙煎豆の販売と喫茶を両輪に成長してきた。

「小川珈琲は基本的にマスマーケティングはしない。マーケットインの発想はないんです。自分たちだけで懸命に考え、作り上げた商品がお客様に受け入れられればいい、というプロダクトアウトの発想。自社の取り組みを声高にアピールするのも嫌いなんです」

宇田さんは、京都企業の多くは同様の思想を根底に持っている、と解説する。

「京都の特色は『伝統と革新』と言うけれど、京都の人は古き良きものを残そうと思ってモノ作りをしてきたわけじゃない。自分たちが良いと思って懸命に作ったものが、結果的に各時代のお客様に受け入れられ、後世に受け継がれてきただけです。自分たちもそうやって、新しいコーヒー文化を生み出していきたい」

「カフェという存在は絶対に残る」

実際に小川珈琲が過去に生み出した潮流の事例として、宇田さんは有機栽培のオーガニックコーヒーを挙げる。同社が風味の優れたオーガニックの調達・販売に取り組み始めたのは95年ごろ。派手な広告は打たず、コツコツと販路を広げていった。今や同社はオーガニック分野で高シェアを握る。フェアトレードコーヒーも同様の経緯をたどった。結果的に、日本市場にサステナブル(持続可能)なコーヒーの文化を根付かせた。「今でこそサステナブルというキーワードは一般的だけど、当社はずうっと早くから意識してきた」と宇田さんは胸を張る。

アイデアの発掘も、商品化への試行錯誤も、徹底して社内で完結させる。そんな"内向き"志向だった同社が、なぜ今「オープン志向」にカジを切ったのか。

「従来の方法論は今後も通用します。でも数年前から、このままでは創造性の幅を広げられない、新しいものを生み出すスピード感が乏しくなる、そんな成長の限界も感じ始めていました」

プロダクトアウトのスタイルを貫くうえでも、多様な外部の発想を取り入れる必要があると気づいたのだという。同社は2014年に米国法人を設立し、トップに就任した宇田さんもボストンに拠点を移した。現地で様々な分野の人々と交流し、創造力を刺激されるなかで、より「オープン志向」の必要性を痛感したという。

数年後、改めて日本の市場に目を向けてみると、新しい世代がコーヒー業界に育ち始めていた。コーヒーに興味を持つ消費者が増え、嗜好も細分化していた。

「この若い人たちとオープンな場所で交流すれば、新しい文化をつくれるんじゃないかと思いました。それで、従来の開発思想とは正反対のオープンイノベーションに、日本で取り組んでみようと決心したわけです」

宇田さんはコーヒー市場の行く末を決して楽観視していない。それがイノベーションにこだわる理由の一つだ。

「家庭用コーヒー豆の売れ行きが伸びていますが、新型コロナウイルスの収束後にはほぼ元に戻るでしょう。カフェはオフィス街の低迷が続く一方、住宅街や郊外は繁盛が続く。米国では如実にこうした現象が起きています。やっぱり人は集まりたいんです。だからカフェという存在は絶対に残る」

「ただし、コーヒーの需要拡大については楽観できない。人口減とともに、長期的には日本のコーヒー消費は確実に減ります。だから次々と新しいアプローチを試みる必要がある。まだコーヒーを飲んでいない大勢の人たちのためにも。下北沢はそんな店の一つです」

「新たなコーヒー文化」の「文化」を「楽しみ方」や「市場」に置き換えてみれば、小川珈琲の思惑が理解しやすくなる。目の前の顧客をコツコツ収穫しながら、新たな市場を生み出す土壌をせっせと耕し続ける。ただ、かつては耕すのは1人だけだったが、今は協業する仲間が周囲に集まり始めている。新しい種は、それぞれの手の中にある。

(名出晃)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界