脳を鍛える極意 増える「あれ・それ」老化にあらがう

脳のアンチエイジング(上)

会話をするときに固有名詞が思い出せず「あれ」「それ」が多くなった。メモなしでは仕事の予定を覚えられない。仕事の意欲も低下気味……これらは年齢とともに進行する「脳の老化」のサインかもしれない。では、40~50代以降の脳にはどのような変化が起きているのだろうか? 脳の老化を防ぐ手立てはあるのだろうか? 脳科学者で公立諏訪東京理科大学工学部教授の篠原菊紀さんに、2回に分けて聞いていく。

イライラしやすいのは「脳のメモ帳」の余白が減っているから?

人の名前が出てこない、会議や打ち合わせでキレのある発言ができなくなった、ということが増えて「これって脳の老化?」と気になっていないだろうか。日常のさまざまな行動と脳活動の関係をテーマに研究する公立諏訪東京理科大学工学部教授の篠原菊紀さんは、「さまざまなストレスが脳の処理スピードを鈍らせる要因となっています」と言う。どういうことだろうか。

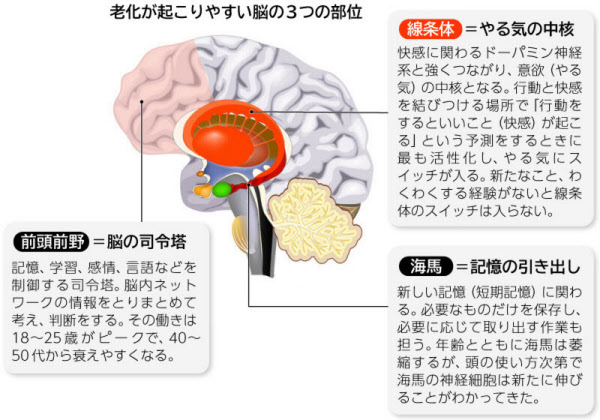

私たちの脳には、記憶や学習、言語をとりまとめる「前頭前野」という部位がある(下記イラスト参照)。「前頭前野の仕事は、脳の別の場所に格納されている記憶や情報を意識に上げてきて、あれこれ検討し判断すること。いくつかの仕事を同時進行させたり、対話の最中に『俺はそうは思わない』と思いながらにこやかに話したり、揚げ物の料理をしながら味噌汁を作る、といった"やや込み入ったこと"をするときには前頭前野が使われています」(篠原さん)

前頭前野の働きを篠原さんは「脳のメモ帳」と例えて説明する。なぜなら、その枚数に限りがあるからだ。「実は脳のメモ帳の枚数には限りがあります。1つのタスクでメモ帳1枚使うくらいのイメージだとすると、みなさんそれを3~4枚しか持っていません。つまり、私たちは、これ・あれ・それ・その他、ぐらいの情報しか一度には処理できないのです」(篠原さん)

そして、仕事のストレスがそのメモ帳の働きに影響するという。「ストレスで気が休まらないという状況だけで、脳のメモ帳の枚数を食うのです。メモ帳が少ないということは、脳の余白がなくなるということ。だから、仕事の処理もうまくいかなくなるし、人間関係もイライラ、ギスギスしやすくなります」(篠原さん)

もちろん、コロナによる先行きの不安もストレスの1つ。さらに、リモートワークも脳のメモ帳に負担を与えているという。「これまで職場に出かけていたときには仕事と家庭をくっきりと分離することができていましたが、リモートワークでは、会議や打ち合わせと家庭の日常がぐちゃぐちゃに混在し、状況に応じてタスクを時系列で並べ直さないといけません。前頭前野のトレーニングとしては良いともいえますが、日常的にこの状態では脳の働きに支障が生じます」(篠原さん)

最近頭が働かない……と悩んでいる人は、通常のストレスに加えて、長期にわたるコロナストレスが脳のスムーズな働きを圧迫している側面もある、ということを知っておこう。

ルーティン化した作業では「前頭前野」は使われない

ストレスはもちろんだが、脳も体の他の機能と同様、加齢とともにその働きが低下する。特に年齢とともに機能低下しやすいのが、先ほどのイラストで示した3つ、「前頭前野」と「海馬」、「線条体」だ。

「前頭前野」については、次のような認知機能テストでこの部位の機能を見ることができる。

(2)では、次に100から7を5回引いて、それぞれの答えを言ってください。

(3)「ふじのやま」という言葉を逆から言ってください。

(4)最初に覚えた3つの言葉を思い出してください。

「このようなテストを行っているときの脳の活動を見ると、(4)で最初の言葉を思い出そうとするときに前頭前野が働きます」(篠原さん)

(1)のときには3つの言葉を覚えていても、(2)、(3)と別のことをしているうちに、「なんだっけ?」とよくわからなくなってしまう。

「面倒臭い頭の使い方ですよね(笑)。こういった、一度に複数のタスクを行うことをデュアルタスク(二重課題)といいます。デュアルタスクを行うときに前頭前野が活性化しますが、前頭前野の機能は40~50代になると落ちてくる。知らず知らずのうちにこの手のタスクを避けるようになることと、年代なりの経験は重ねていますからルーティン化したやり方を好むようになる。ところが手慣れた作業をしているときに脳活動を調べると、前頭前野はほとんど活動していません。また、記憶を保存したり必要に応じて取り出したりする作業を行う海馬も、年齢とともに萎縮しやすくなります」(篠原さん)

ルーティン化した作業では、3つめの脳の部位、やる気をつかさどる「線条体」も使われなくなるという。

「ある行動と快感を結びつけるのが線条体で、この部位がやる気の中核といわれています。線条体は運動の開始・持続・コントロールなどに関わり、線条体のすぐそばには報酬系・快感系といわれるドーパミン神経系が走っています。そして、実際に報酬がもらえるときよりも、『これをやったら報酬がもらえそうだ』と予測するときに線条体は最も活性化することがわかってきました」(篠原さん)

線条体が活性化するときには、本人もドキドキ、わくわくしているという。この仕事をすればこんないいことがある、と思うことができれば、線条体は活性化する。最近、仕事のモチベーションが上がらない……という人は、一見すると効率的な「ルーティン化した仕事」ばかりに偏っていないか、振り返ってみよう。

線条体は新しいことを学習するときに重要な部位。「リハビリのさなかに線条体の活動を止めると、リハビリによる学習効果がほぼ消失することもわかっています。中高年になると、これ以上新しい学習なんてする必要はない、と思うかもしれません。確かにひと昔前までならば50代ぐらいまでの蓄積で人生を突っ走ることができた。しかし、これからは人工知能(AI)の時代、新規の学習をしなければならない機会は何度も訪れるでしょう。新たな学習をおっくうがっていては、何度も挫折し、線条体の機能低下が進んでしまいます」(篠原さん)

朗報! 年齢とともに高まる脳機能もある

ややこしい作業をする前頭前野、記憶の引き出しとなる海馬、やる気のスイッチを入れる線条体。このような大切な機能が年齢とともにそろって機能低下していく、と聞くと悲しくなってくる。しかし、「年齢とともに高くなる脳機能があることもわかってきたのですよ」と篠原さん。

知能に関する研究分野では、生きていくときに必要な知能を、「流動性知性(記憶力など)」、「統括性知性(計画力、マネジメント力)」、「結晶性知性(知恵や知識、経験など)」の3つに分類するという。

●統括性知性 …… 企業でいえば社長や役員に求められる知性。現状把握、企画、意思決定などを担う。40代以降、伸びる人と低下する人に二極化する可能性が指摘されている

●結晶性知性 …… 知識や経験に裏打ちされる知能。経験の蓄積が結びつき結晶が出来上がるように伸びていく。年齢とともに伸びていくことがわかってきた

「結晶性知性こそ、年の功といえる脳機能でしょう。興味深いのは、40代、50代で統括性知性が育った人ほど結晶性知性の伸びが大きくなる、ということです」(篠原さん)

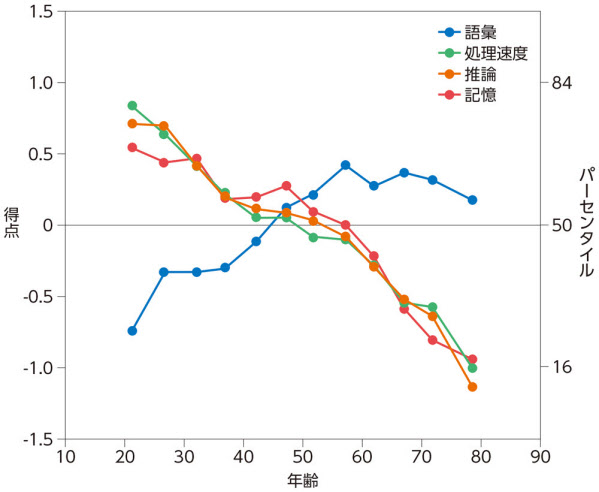

長年の知識や経験の蓄積によって伸びるものには「語彙力」もあるという。「約1000人を対象とした研究によると、語彙力は50代半ばまで上昇し続け、その後もほとんど低下しないことがわかりました(下グラフ)。脳の機能には、年齢を重ねるほど良くなる面もあるのです」(篠原さん)

語彙能力は50代半ばまで上昇し、その後も高く維持される

脳の老化を防ぎたい、と思うと文字や数字、形を覚えたり見分けたりする「脳トレ」をイメージするが、篠原さんは、「脳も体の一部ですから、脳のアンチエイジングを望むなら、全身の健康を意識する必要があります」と言う。

2019年に世界保健機関(WHO)は「認知機能低下および認知症のリスク低減のためのガイドライン」を公表している。

このガイドラインでは、認知症の発症や進行を遅らせることは可能、とし、世界で現状とりまとめられているエビデンスに基づいて「強く推奨するもの」を挙げている。それが、「運動」「禁煙」「高血圧や糖尿病のコントロール」「バランスのいい食事」などだ。「幸いなことに、体の健康を維持するための行動は、そのまま認知症予防にもつながるのです」(篠原さん)

運動や食事などの日常習慣が脳の健康のベースにあることを踏まえた上で、次回は、日常の中で脳機能を若返らせていくコツを教えてもらおう。

(ライター 柳本操、グラフ制作 増田真一)

[日経Gooday2021年6月22日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。