森永バニラモナカジャンボ 「耳」付けて食感長持ち

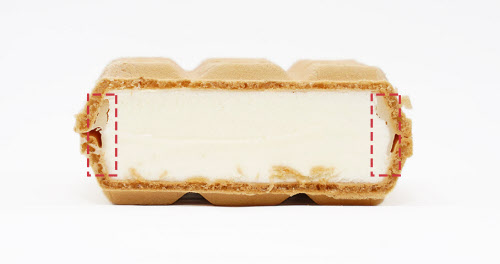

2021年3月、森永製菓の「バニラモナカジャンボ」に「チョコミミ」が付き、売り上げを伸ばしている。チョコミミとは、アイスクリームの両側面に付けたホワイトチョコの壁のこと。アイスから漏れる水分をこの「耳」でブロックし、商品の最大の売りであるモナカのパリパリとした食感を長時間維持できるようにした。

コロナ禍における巣ごもり時間の増加で、冷菓市場全体はわずかに伸長している。市場調査会社のインテージによると、20年度は19年度と比較して103%。森永製菓でも購入単価・回数ともに伸びているという。

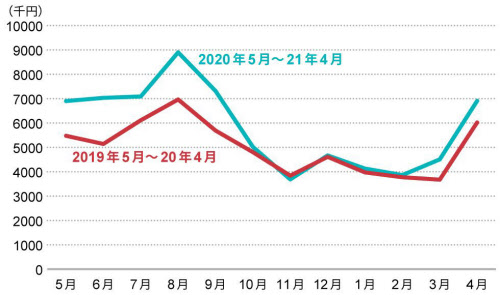

バニラモナカジャンボも好調を支えた商品の一つだ。全国小売店の販売データを集計する日経POS情報によると、20年5月~21年4月の販売金額は前年同期比116%を達成。チョコミミが付いた21年3月は、前年同月比122%を記録した。

森永製菓マーケティング本部の村田あづさ氏は、「何かをしながら食べる『ながら食べ』が増えたことで、ワンハンドで食べられる利便性の高いモナカアイスの特徴が際立った」と見る。

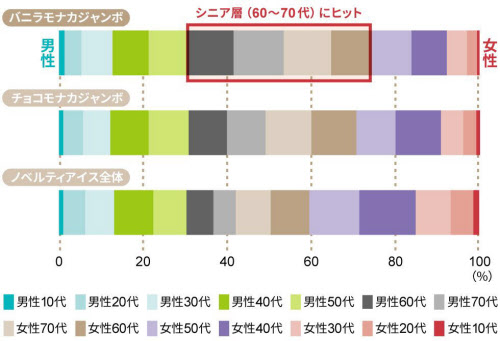

バニラモナカジャンボ購入者の4割強はシニア世代

森永製菓では1972年に「チョコモナカ」が誕生し、96年に現在の「チョコモナカジャンボ」になった。バニラモナカジャンボはその弟分で、11年に一部地域のスーパーやコンビニなどで発売し、13年から全国販売された。19年連続で売り上げを伸ばすチョコモナカジャンボの背中を追いかけている。

チョコモナカジャンボが子どもから60~70代のシニア世代までの幅広い層に人気があるに対し、バニラモナカジャンボはここ2~3年、特にシニア世代からの支持を伸ばしている。「シニアはさっぱりした味が好き。巣ごもり時間が増加し、自分の食べたい量だけを食べ、食べきらない分は冷凍庫に戻せる、といった使い勝手の良さが受けたのではないか」(村田氏)

チョコミミを付けたのは、モナカアイス特有の課題を解決するためだ。アイスクリームの約6割が水分で、時間の経過とともにモナカがその湿気の影響を受け、パリパリ食感が失われてしまう。この課題に長年取り組んできた。

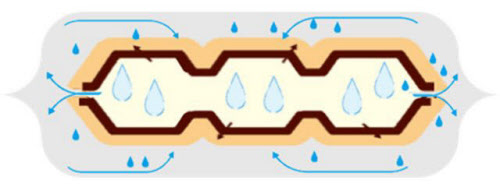

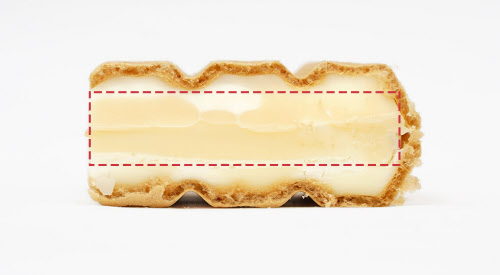

モナカとクリームが接する上下面は、薄くホワイトチョコを塗ってガード。しかし両側面はむき出しだったため、モナカを合わせた隙間から水分が漏れてしまっていた。ここをブロックするのがチョコミミの役目だ。

商品化された「ワッフルサンドアイス」のように、クリームをチョコで完全に覆えば簡単に解決する。技術的には可能だが、そうはできなかった。同社の研究所・未来価値創造センターの樫葉健二氏は「クリームが売りのバニラモナカジャンボは、チョコの割合が増えるとおいしさが損なわれます。必要な部分だけをチョコで覆い、効率的にパリパリを持続させる方法を考えました」と言う。

思いついたのは、モナカにクリームとチョコを同時に充てんする方法だ。マイナス4~5度のクリームにやわらかいチョコを接触させ、瞬間的にチョコを冷やして固めるという過去に例がない挑戦。あまりに突拍子もない話に、製造工場から「そんなことできるのか?」という声が漏れたほどだった。

実現させるにはチョコの温度管理がカギだった。温度が高すぎると粘度が下がり、固まる前にアイスの側面から落ちてしまう。逆に温度が低すぎれば粘度が上がり、チョコが広がらずに十分な遮断ができない。「バニラモナカジャンボは2カ所の工場で製造されるため、どちらの環境にも適合する温度の条件を見つけるのに時間がかかりました。最低限のチョコで済むよう少しずつ条件を変え、試した数は優に100を超えます」(樫葉氏)

17年末にチョコミミのアイデアを思いつき、発売は21年3月。側面にチョコを付けただけの小さな変化に見えるが、実は丸3年もかけた一大プロジェクトだったのだ。

今回チョコミミが付いたのはバニラモナカジャンボだけ。これにも理由がある。チョコモナカジャンボは在庫の回転率が高いため、製造から購入までの期間が短く、パリパリ食感が保たれやすい。バニラモナカジャンボはチョコモナカジャンボより回転率が劣るため、それ以外の部分でのテコ入れが必要だった。

森永製菓がジャンボシリーズの訴求にパリパリ食感を押し出そうとかじを切ったのは01年。そこで考え出されたのが、工場での製造から出荷まで5日以内を目指す仕組み「鮮度マーケティング」だ。日々の出荷情報と日本気象協会のデータを突き合わせ、在庫を最小限にする販売計画を作成している。出荷情報からは、「人口密度が高いほど回転率も高い」「都市部は思いついたタイミングで購入するが、地方は計画的に車でまとめ買いする傾向が強い」など、地域によって細かい差があることが分かっている。

賞味期限のないアイスのカテゴリーにおいて、あえて鮮度で勝負する異例の商品。「全社的な協力と理解が必要で、ジャンボだけはやるんだ!という特別な取り組みです」(村田氏)。とはいえ、特にバニラモナカジャンボはマーケティングだけで5日以内の目標を完全に実現することは難しく、商品自体の質の面からもアプローチしたのがチョコミミのアイデアだったのだ。

パリパリ食感をさらに長持ちさせるため、研究所ではモナカに防水スプレーをかけるといった斬新な発想を繰り返し、塗装や自動車などの展示会に行くこともあるという。冷菓市場では異端ともいえる発想が、数年後にモナカアイスを一段と進化させるだろう。

(日経トレンディ 寺村貴彰)

[日経クロストレンド 2021年5月26日の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。