月の平均気温0.7℃上昇も 天気の平年値10年ぶり更新

「今日はどのくらい暑かったのか?」とか「今週は雨が続いているが、5月としてはどの程度雨が多いのか?」などを判断する目安が、気象庁で定められた「平年値」。気温や降水量などの一定期間の平均値で、2021年5月19日に10年ぶりに更新されました。新しい平年値によって冷夏や暖冬の評価が変わる可能性があります。気象予報士の伊藤みゆきさんが解説します。

◇ ◇ ◇

桜前線に続いて梅雨前線も、史上最速ペース

2021年は、1月前半は寒かったものの、1月後半からは気温が高く、特に3月は記録的な暖かさとなりました。

この暖かさで桜の季節があっという間に通過……。3月11日に広島で全国のトップを切ってソメイヨシノが開花(※沖縄県のヒカンザクラは1月4日開花)。平年より16日早く、広島としてもこれまでで最も早い開花でした。

東京は最早だった昨年と同じ3月14日(平年比-12日)に開花。この他、福岡・高松・京都・大阪・名古屋・金沢・新潟・福島など、各地でこれまでで最も早く桜が咲き、仙台は観測史上初めて3月中に桜が満開になりました。

4月20日に桜前線は函館へ達し、5月11日に釧路と稚内のエゾヤマザクラ満開をもって今年の気象台の桜の観測は終了しました。釧路は平年より9日、稚内は6日早い満開でした。

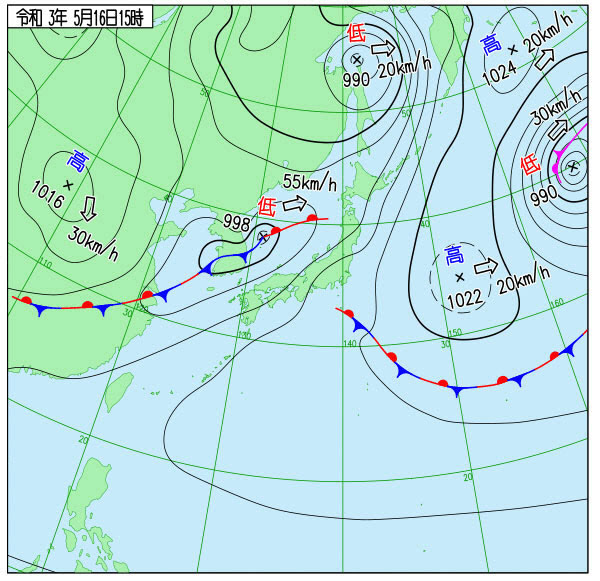

この5月11日、桜前線が梅雨前線にバトンタッチしました。九州南部が平年より19日も早く梅雨入り、5月15日には九州北部・中国・四国、5月16日には近畿・東海が梅雨入り。各地とも平年より3週間前後早く、統計史上1~2番の早さで雨の季節に入りました。

……ここまで「平年より」という言葉がたびたび出ていますが、平年とはいつを指すのでしょうか?

「平年値」は特定の1年の値ではなく、「過去30年間の平均値」のこと。値の更新は毎年ではなく、西暦の1の位が「1」の年(2001や2011)で、10年間同じ値を使うことが世界気象機関(WMO)によって定められています。

そしてこの値は、

(2)冷夏や少雨などといった天候

(3)桜の開花やカエデの紅葉などの生物季節現象

を評価する基準として利用されます。

今年2021年は、10年ぶりの更新の年です。これまでは1981年から2010年の平年値を使っていましたが、5月19日に1991年から2020年の平年値に切り替わりました(前述の桜の開花平年日は5月19日前なので旧平年値、梅雨入り平年日は新しい平年値を使っています)。

10年ぶりの平年値更新、なぜ5月19日?

更新日がなぜ5月19日だったのかと思う人もいるかもしれません。

実は、2001年の更新は1月1日に行われました。ところが、前回の2011年の更新は5月18日に。その理由は、「気象庁のデータを用いて多くの情報が発表される中、それぞれの情報更新などへの準備期間を設けるため、1月1日ではなく春の更新になった」というものでした。さらに、予報や季節のまとめなどで最も影響が少ない時期を検討した結果、5月18日になったとのことでした。今回も前回にのっとったようです。

「9月はまだ真夏」「残暑厳しい10月」も反映

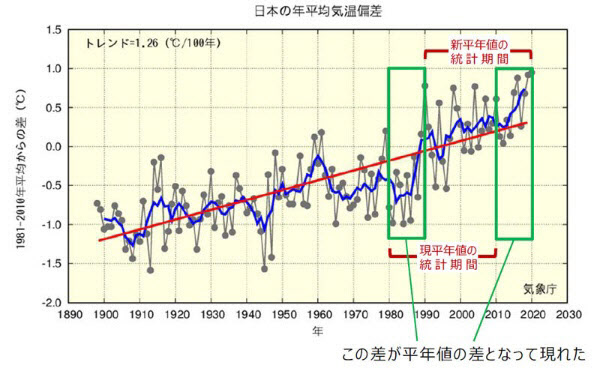

これまでの平年値と新しい平年値を比べてみると、年平均気温では、北日本と西日本で+0.3℃、 東日本で+0.4℃、沖縄・奄美で+0.2℃となっています。月ごとに見ると、3月・7月・10月の上昇具合が高い傾向です。

3月は熊谷・水戸・東京で+0.7℃、7月は青森・仙台・福島・前橋・熊谷・水戸・東京で+0.7℃、10月は富山・宇都宮・前橋・熊谷・水戸・岐阜・甲府・松江・京都・彦根・奈良・宮崎・高松・高知など多くの地点で+0.6℃で、前回の更新時より差が広がった地点が増えています。

10年前の更新では9月の上昇具合が高く、「9月ももはや真夏」と解説したのですが、今回は3月や10月の気温が高くなった……となると、「冬から一気に春本番」「残暑がさらに長引く」と解釈できます。暖冬傾向に加え、「春と秋が短くて夏が長い?」という近年の実感に近い平年値になってきているようです。

+0.7℃や+0.6℃など、1℃に満たない温度差でも、「平年並み」か「平年より高い・かなり高い」の階級にとっては大きな差です。昨年まで「平年より高い」とされていた気温が「平年並み」になってしまうと、暑さへの注意喚起が弱まってしまう懸念があります。

2011年の更新で、2000年以降10年分の暑さが反映され、それまでの「平年より高い」が「平年並み」になりましたが、今回はもう一段階高くなっています。今のところ、「年平均気温歴代トップ3」の2016年・2019年・2020年が今回の更新に反映されました。

これによって平年値自体が底上げされ、「平年よりかなり気温が高いので注意してください」ということが少なくなります。また、「平年並みなら大したことないか」などととらえてしまい、暑さ対策を万全にせず体調を崩す恐れがあります。

今年の「平年並み」は昨夏だったら「平年より暑い」、2000年の夏だったら「平年よりかなり暑い」に匹敵するかもしれない、とご用心ください。

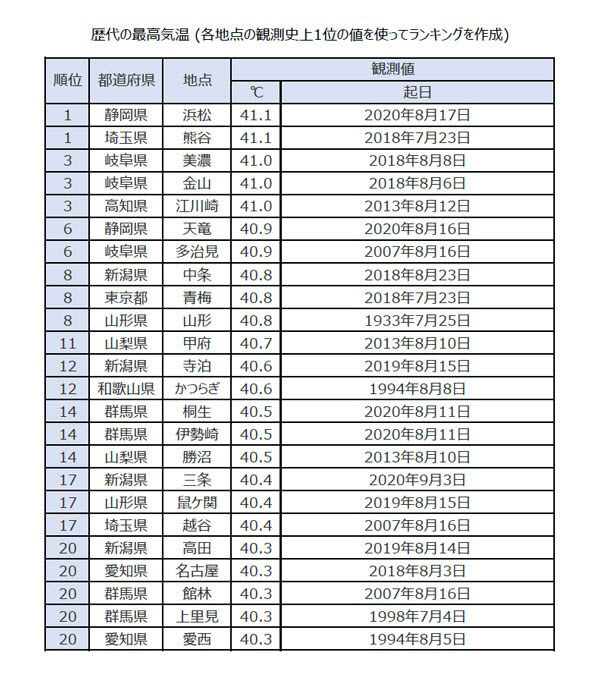

真夏日(日最高気温30℃以上)の年間日数の新平年値は、東日本から沖縄・奄美の多くの地点で3日以上増加、猛暑日(日最高気温35℃以上)は4日以上増える地点もあり、以前は珍しかった猛暑日の頻度も増えています。

気温が高いと、空気中に含まれる水蒸気も多くなります。水蒸気は目には見えない雲のモトです。つまり「いざとなると一気に雷雲がわいて、急な大雨になる」というポテンシャルが高くなるのです。

実際、今回の更新による降水量は、夏の西日本や秋冬の太平洋側の多くの地点で前回より10%程度多くなっています。近年の大雨のデータが反映された結果です。

桜の開花は早まる傾向

桜開花の平年値は、ほとんどの気象官署でこれまでより1~2日早くなりました。函館の開花は、2011年の更新で5月3日から4月30日になり、今回の更新で4月28日になりました。もはや大型連休前に開花するのがほとんどで、昔からの桜祭りの期間も再検討をせまられそうです。東京は3月24日で、前回より2日早まりました。

高温傾向が進んでも開花がどんどん早まるとは言い切れません。桜の開花には冬の寒さも必要です。暖冬だと「休眠打破(冬芽から開花への準備開始)」がうまく進まず、例年通りきれいに咲きそろわなかったり、なかなか咲かなかったりする可能性もあります。

また梅雨入りの平年値については大きな変化はなく、東海と関東甲信地方が6月8日だったのが、東海は6月6日、関東は6月7日に。一方、東北北部や沖縄・奄美はこれまでより1日遅くなりました。

さて、そもそもなぜ、WMOでも定められているとはいえ、30年分の平均値なのでしょう? 直近10年くらいでもいいのでは、という声も聞かれます。

その理由は、過去10年にしてしまうと、極端な年の値が入ったときに薄められない可能性があるからなのだそうです。例えば、今年の梅雨入りのように平年より3週間も早くなってしまうと、その後の平均への影響が大きくなってしまうことがあるからです。地域や要素により10年間で十分なものや50~80年程度必要なものもあるようですが、WMOの技術規則でも30年間の統計で定義されています。

日本では70年近く「平年値」を使っていますが、70年前と比べると、平年値も大きく変わっていることでしょう。「昔は冷房を使わずに過ごせた」とか「昔からこのあたりの川があふれたことはない」という高齢者が子どもの頃に過ごした夏と、今の子どもたちが過ごす夏では暑さの程度や雨の降り方も変わっています。

暑さや雨の量を比較するモノサシの目盛りが今年から変わったことを心に留め、この夏の「平年並み」に油断せず、暑さや大雨には早めにしっかり備えましょう。

(文 伊藤みゆき)

[日経xwoman 2021年5月26日付の掲載記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。