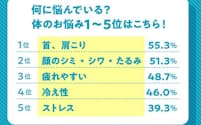

データで分かった日本女性の生理 痛み止め服用は28%

皆さんは自分の生理が「正常」なのかそうでないのか、説明できますか。実は、生理の周期や血の量は、年齢によって変わることが最近の調査で分かってきました。

新刊『生理で知っておくべきこと』(日経BP)は、日本で初めて、日本女性の生理のデータを集めた本です。今回はこの本の著者で、予防医療・栄養コンサルタントの細川モモさんに、年齢ごとの生理周期と経血量について解説してもらいました。生理の知識があれば対処法の判断ができるようになります。

◇ ◇ ◇

何歳で、どのくらいの血の量なのか

10代で初経(初潮)を迎え、20代、30代、40代と年を重ねていきます。50歳くらいで閉経に近づくにつれ、出血量が減り、日数も短くなっていきます。年をとって生理が変化するのは当たり前のことです。

日本女性の30万人を対象にした国立成育医療センターの調査(※1)では、生理周期が一番長くなるのは25歳頃。45歳に近づくにつれて、約3日間、周期が短くなったそうです。つまり、加齢とともに生理が来る間隔が縮まるということですね。

変わるのは周期だけではありません。30代になると、出血量も減っていきます。1回の生理で出る血の量は、約80ミリリットルといわれています。私たちの団体(一般社団法人ラブテリ)で、生理3日目の昼間に使用するナプキンの枚数について調べたところ、「3枚使う人」の割合が最多でした。

10~40代の女性に「3日目の出血量についてどう思うか」を聞いたところ、10代で「少ない」「やや少ない」と回答した人は27.4%でした。これが、20代では29%、30代では36.7%、40代では41.4%と、明らかに年を重ねるとともに出血量が減っていることが分かりました(「ソフィ」アプリ調べ/ユニ・チャーム)。

生理の血の量が減っていくと「何かの病気かな」と心配になることもあるかもしれませんが、周期も出血量も年とともに変化することを覚えておきましょう。ただ、本当に病気の場合もあります。『生理で知っておくべきこと』に詳しく書いていますが、「これはおかしいから病院に行くべきだ」などと判断できるように正しい知識を身につけましょう。

35歳くらいから、生理の周期は短くなる

先ほど述べた通り、あなたが35歳以上で、10代の頃と比べて生理の血の量が少なくなったり、周期が短くなったりしたと感じているなら、その変化は「正常」です。

35歳を過ぎた頃から、だんだん卵巣の働きが悪くなります。そうなると、脳が「卵巣よ働け!」と強く指令を出します。指令を出された卵巣は「働かなくちゃ」と頑張って排卵します。

卵巣はこれまでゆっくり働いていたのに、脳の指令を受けたことで頑張って排卵するため、生理の回数が多くなります。といっても、正常な生理の周期25~38日の範囲内ではあります。

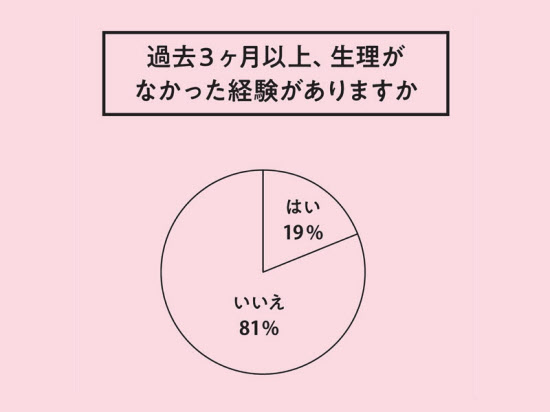

そして40代では、卵巣が「もう疲れたよ……」となり、正常な生理の周期の範囲から外れていきます。生理の周期が一定でなくなったり、生理が来ない月があったりしながら、閉経に近づいていきます。

あなたの生理は正常ですか?

あなたの生理は正常かどうかを知っておきましょう。実は、「正常な生理」の定義ははっきりと決まっています。

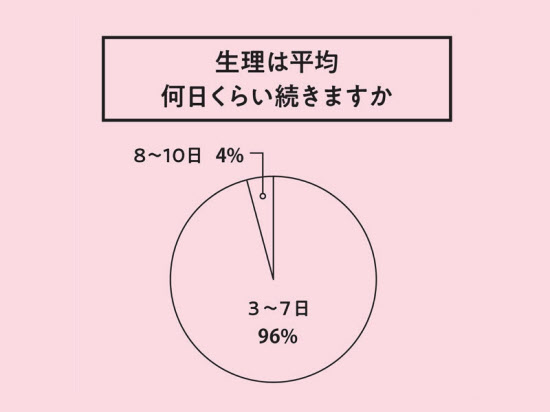

・出血している日数が、3日以上7日以内

正常な生理とは、周期と出血日数で決まっていて、この二つに当てはまっているかどうかで判断できます。これに当てはまらなければ、正常な生理ではありません。

周期というのは、生理が始まった日から次に始まる前日までのことです。この周期が24日以内だと、生理が起こりすぎています。逆に、39日以上だと少なすぎます。これを「月経異常」といいます。

ただ、「その月にストレスがかかることがあった」「ものすごく忙しかった」などの理由が思い当たり、次の月に周期がきちんと戻ったとしたら、それは月経異常ではありません。

「正常な生理」の周期から外れた生理が2~3カ月続くようだったら、「月経異常」を疑ったほうがいいでしょう。

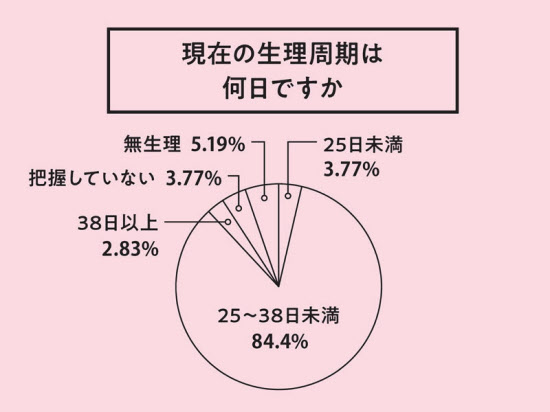

また、私たちが行った調査によると、正常な周期の人は約84%、正常な出血日数の人は96%ほどでした。あなたはどうですか?

もし、あなたの生理が正常な生理の定義から外れていたら、正常な周期や出血日数の人と比べて相当少ない割合に入ります。まずは病院に行きましょう。生理周期と日数を知ることが、自分の健康状態を知る第一歩になります。

「普通」の生理とは何だろう

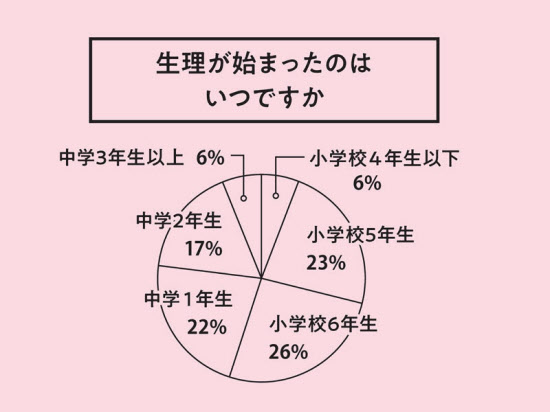

正常な生理は日数によって決まるといいましたが、それではそもそも「普通の」生理とは一体何でしょうか。いつ始まり、何日くらい出血しているのが普通なのでしょう。

これは正式に医学で決まった基準はありません。

そこで、私たちが調べた生理についてのデータを紹介します。「平均」が分かれば、健康な人の正常な数値が見えてきます。

生理が始まるのがもっとも多いのは小学校6年生前後であり、生理が続く平均は3~7日。

生理周期は「25日以上38日未満」が一番多くなりました。

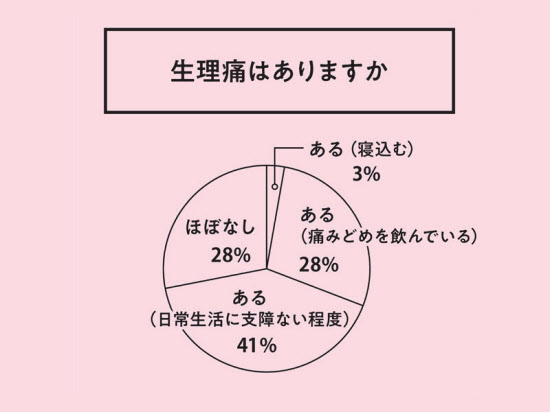

また、生理痛がある人は約72%(寝込む3%、痛み止めを飲んでいる28%、日常生活に支障ない程度41%)でした。

あなたはどこに該当しますか。

また、「生理痛も生理前の不調もない人」は、たった2.5%でした。それ以外の97.5%の人は、何らかの痛みや不調があるということです。

日本の女性の「生理の正しいデータ」を分析

婦人科の医師が現在使っている教科書のデータは、実は、約60年前のアメリカのものだということを知っていますか。つまり、国も人種も生活習慣も違う古いデータなのです。

「日本女性の正しい生理はこれ」と示せるほどのデータは、これまでありませんでした。なぜ誰も「正しい生理」についてデータを集めて、解明しようとしてこなかったのでしょうか。

大きな理由は、生理は病気ではないからです。もう一つは、政治の中心がずっと男性だという時代のせいだとも考えられます。

生理痛やPMS(月経前症候群)がひどくて病院に行ったとき、痛み止めを出されただけという経験がある人も多いと思います。これも、生理についてのデータが存在せず、きちんとした改善法が解明されていなかったからといえます。

しかし最近は人工知能(AI)が発達してきて、生理にまつわるデータを集められるようになってきました。この本には、ラブテリが実施した2万人の最新調査から得たデータから解析された、生理痛やPMSを自分で改善する方法も載せました。

データに基づけば、「これは病気かもしれないから病院に行こう」などと正しい判断もできる知識が身につきます。ぜひ、正しい知識を知って、自分の人生を守りましょう。

※2021年4月時点のデータです。

予防医療・栄養コンサルタント、一般社団法人ラブテリ代表理事。International Nutrition Supplement Adviser を取得後、09年に日米の専門家チーム「ラブテリ トーキョー&ニューヨーク」を発足。母子健康をテーマとした共同研究を複数手がける。14年に三菱地所と共に「まるのうち保健室」を立ち上げ、「働き女子1,000名白書」を発表。以後、全国で開催している保健室で女性のヘルスリテラシー向上と大規模調査を行い、2万人超のデータをメディアや自治体、企業に提供して女性の健康を支える社会環境づくりに取り組む。

(構成 梶塚美帆、写真 鈴木愛子)

[日経xwoman 2021年5月14日付の掲載記事を基に再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。