姿を消したアウストラロピテクス 変わる歴史教科書

歴史の教科書は史料の発見などで記述が変わる。令和と平成の教科書にはどんな違いがあるか。4年ぶりに新しくなった2021年度版と記者が生まれた約25年前の教科書を比べた。

現行の教科書は誰でも買える。記者は東京・大久保駅の近くにある第一教科書を訪れ最新の教科書を入手した。21年度から中学校で使い始めた歴史教科書は全7社が発行する。帝国書院、東京書籍、教育出版、日本文教出版、山川出版社、育鵬社、学び舎だ。

昔の教科書は教科書図書館(東京・江東)で調べた。検定教科書や戦前・諸外国の教科書などを所蔵しており、事前予約をして閲覧した。

最古の人類はアウストラロピテクスからサヘラントロプス・チャデンシスに

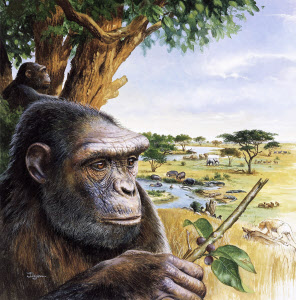

違いはページを繰るとすぐに見つかる。人類の出現や進化を解説するページだ。人類は現生人類のホモ・サピエンス(新人)に至るまで猿人、原人、旧人と進化してきた。記者の記憶だと猿人といえばアウストラロピテクス。ところが多くの現行の教科書では猿人との記述はあるものの、アウストラロピテクスという名称は見当たらない。

一部の教科書により古い時代の猿人で、最古の人類として紹介されているのがサヘラントロプス・チャデンシスだ。同猿人の想像図を掲載する東京書籍社会編集部の和田直久部長は「古人類学の学説として有力視されているので掲載している」と話す。人類が出現したとされる時期も大幅に前倒しとなり、すべての教科書が最も古くて約700万年前とする。約25年前は約440万年前との記述が多い。

日本で最初の元号を「大化」としない教科書も

古代史に割かれたページを読んでいると「大化の改新」について変化を見つけた。大化の改新は645年から中大兄皇子(のちの天智天皇)らを中心に進められた天皇への中央集権を図る一連の改革だ。日本で使われた最初の年号は大化と習った人は多いだろう。実際、約25年前の教科書では「はじめて『大化』という年号が定められた」(教育出版)といった記述が多数を占める。

一方、現行の教科書では同じ教育出版でも「初めて『大化』という年号を定めたとされている」とややトーンを弱めているほか「『大化』の元号が初めて使われたとされる」(帝国書院)など慎重な記述が増えている。

教育出版は欄外に以下のような解説も加えている。「年号(元号)が、継続して用いられるようになるのは、701年の『大宝』からです」。大宝とは律令国家のルールを定めた大宝律令(701年)が作成された当時の年号だ。記述が変化したのは、大化の使用範囲が地理的に限定されていたことなども理由とみられる。

源頼朝像は以前とは「別人」

鎌倉幕府が成立したのは源頼朝が征夷大将軍に任命された1192年「いいくにつくろう」でなくなったことはよく知られる。複数の現行教科書では欄外で1183年や1185年などの説を取り上げている。

最新の教科書では源頼朝の肖像も以前とは「別人」になっている。約25年前は京都市の神護寺が所蔵する肖像画が一般的だった。「伝源頼朝像」などと表記して断定に慎重な教科書もいくつかあったが、肖像画を載せる場合は神護寺の似絵を採用していた。

一方、現在はほとんどの教科書が木造の「源頼朝坐像」を載せる。山梨県の甲斐善光寺にある肖像彫刻だ。変更は美術史家・米倉迪夫(みちお)氏が神護寺の頼朝像を足利尊氏の弟、直義とした研究などが支持されてきたからだと見られる。

もともとこの座像は長野県の信州善光寺にあった。研究で頼朝像を明らかにした東京大学の黒田日出男名誉教授によると、座像は「頼朝の死後10年以内に妻、北条政子の指示で作られたとの記録が残る」。座像内には文保3年(1319年)の修理銘もある。信州善光寺は2度火災に遭っており、その後に胴体の部分を修復したようだ。

頼朝が信州善光寺の復興の功労者だったことなどからも判断して「座像は頼朝でほぼ間違いない」(黒田氏)。現在、甲斐善光寺にあるのは川中島合戦で武田信玄が持ち去ったためという。

最初の蒙古襲来では台風は吹かなかった

鎌倉時代については蒙古襲来(元寇)に関する記述の変化も発見した。モンゴル軍の襲来は1度目が文永の役(1274年)、2度目が弘安の役(1281年)と覚えた人も多いはず。

蒙古襲来では2回とも台風が吹いて元軍に大きな被害を与えたことが撤退の理由の一つとされていた。約25年前の教科書も同様の記述が多い。一方、現行では暴風雨による損害との記述が弘安の役の解説にのみ登場する教科書が多い。九州大学の服部英雄名誉教授によると「文永の役は現在の暦で11月の終わりにあたる。この時期に九州へ台風が襲うとは考えにくい」という。

現地での呼び方を積極的に採用

教科書内の語句の表記にも注目したい。英国で17世紀に発生した専制政治に対する蜂起、清教徒革命がピューリタン革命と変わっている。教育出版の担当者は「現地語により近い正確な表現を重視している」と話す。

教科書は改訂を経て性質を変えてきた。帝国書院第一編集室の板谷越光昭部長は「知識を定着させるだけでなく、揺れ動く学説も書き、生徒の思考力を養えるようになっている」と説明する。大人が読んでも教科書は面白い。

◇ ◇ ◇

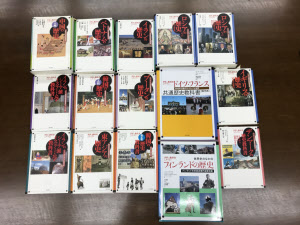

海外の歴史教科書も日本語で読める

外国の歴史教科書を読み比べるのも面白い。明石書店(東京・千代田)は1998年から「世界の教科書シリーズ」を刊行している。韓国のほかフィンランドやデンマーク、ロシア、ベトナム、メキシコなど幅広い。編集部部長の神野斉さんは「同シリーズは中国や韓国の歴史認識への相互理解を目的に刊行し始めた」と話す。

なかでも興味深いのが独仏の教師らが共同で執筆したという「ドイツ・フランス共通歴史教科書」だ。両国で対立する見解をあえて載せるなど、学習する生徒の思考力を鍛える工夫が施されている。コンパクトで読みやすいのは「イギリスの歴史」。主に大英帝国の視点から歴史を学べるという。一読の価値ありだ。

(清水玲男)

[NIKKEIプラス1 2021年5月22日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。