自宅で手軽に「マグ抹茶」 インスタントコーヒー感覚

抹茶味のお菓子や飲み物は定番だが、自宅で抹茶を飲むのは敷居が高いと思いがち。しかし、仰々しく道具をそろえずとも手軽に一服できるという。新茶の季節、抹茶の自由な楽しみ方を探った。

抹茶は茶葉をひいて粉にしたもの。まるごと食べられるため栄養価が高く、ほろ苦い味わい。日本伝統の茶道のイメージが強いが、料理家の榎本美沙さんは「インスタントコーヒーを飲む感覚で、作法も気にせずマグカップで飲める」と話す。

茶せんで泡だちクリーミー

道具は家にあるものだけで足りる。榎本さんは、抹茶の器をマグカップ、茶せんを小さな泡立て器、粉をすくう茶しゃくをティースプーンで代用する。

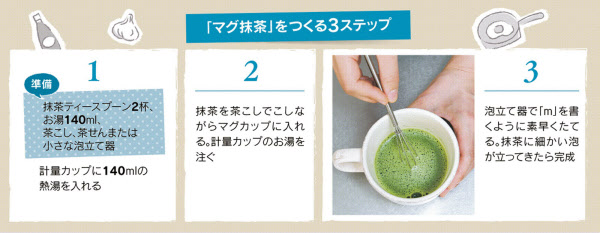

マグカップで飲む「マグ抹茶」の基本は、ティースプーン2杯に湯を140ミリリットル。ローマ字の「m」を書くようにして、40~50秒ほど泡立て器を素早く動かして泡をたてる。

抹茶は静電気でダマができやすいため、使う前に茶こしでこすと、泡立ちがよく口当たりが滑らかになる。榎本さんは熱湯を直接注がず、計量カップに移した湯を使う。「80度程度の湯で溶くと、苦みが出づらくうま味をひきだしやすい」からだ。

日本の水道水は抹茶に合う微酸性の軟水。ただ塩素が含まれているため、沸騰した後はさらに2~3分しっかり沸騰させて使おう。

抹茶には眠気や体のだるさをすっきりさせるカフェインが含まれている。榎本さんは在宅勤務での仕事の合間や一息つきたいときに飲むことが多い。休憩中のコーヒーや紅茶などに加えて、抹茶も選択肢のひとつという。

茶道に触れるきっかけ作りを行う茶団法人アバンギャルド茶会(東京・世田谷)を主宰する近藤俊太郎さんは、毎朝会社に行く前に抹茶を飲む「朝の一服」を10年間続け、SNSに投稿している。現代のライフスタイルに合わせ、「テーブルや仕事机の上でたてるのも自由。茶殻やコーヒーかすなどのように残らず、忙しい朝にも向く」と話す。

自宅でおいしく飲むコツのひとつは、器は底が平たいものより椀なりの形を選ぶことだ。近藤さんのおすすめは、いつも使っているご飯茶碗。素材はツルツルとした木製やガラス、プラスチックよりも陶磁器がいい。たてるときに湯が対流をつくりやすく、抹茶が均等に混ざって泡立ちやすい。

近藤さんは「おいしく飲むのに茶せんは欠かせない。おいしい抹茶は、甘い。泡立ちで差が出る」と解説する。

茶せんを使うと細かくクリーミーな泡が立つ。泡の層に苦みの成分が吸着し、舌を通るときに苦みを感じず喉に流れるため、甘く感じるそうだ。

茶せんは柄を軽く持ち、穂先を茶碗の底に近づけて「手首ぶらぶら、前、うしろ、前、うしろ」(近藤さん)を意識して手早く動かす。20秒ほど繰り返し、穂先を表面に上げて大きな泡を消すように軽く動かして仕上げると、きめ細かな泡ができる。

茶せんは、百貨店や大型スーパーに出店しているお茶専門店などで手に入る。1000円以下の外国製品やシリコン素材もあるが、長持ちして使いやすいのは国産の竹製。相場は1500円~2000円前後だ。好みもあるが、初心者には柄の細いものが扱いやすい。

使い終わったら、器にきれいな水を入れて中で振るい洗いをしてゆすぎ、穂先を下にして乾かす。

おにぎりや味噌汁にも合う

抹茶に含まれる苦み成分のカテキンには、口の中をさっぱりさせる効果がある。近藤さんは「朝食後や油っぽい料理を食べたあとに好んで飲む」という。

伊藤園(東京・渋谷)で抹茶の商品企画を担当する植木史(ふみ)さんは、仕事場や外出先でも気軽に冷たい抹茶を飲める方法を教えてくれた。「マイボトルに水200ミリリットル、2~3個の氷、ティースプーン2杯の抹茶を入れ、よく振る」

牛乳を入れれば、抹茶ラテのような味わいになる。ただ、抹茶は時間が経つと沈殿するため、早めに飲み切るか、飲む前によく振る必要がある。

日々の料理にも使える。抹茶と塩を同量混ぜた抹茶塩は、天ぷらや冷ややっこに合うだけでなく、おにぎりにしてもおいしい。緑茶に入れれば、高級感のある抹茶入り緑茶になる。

「味噌汁にも合う。抹茶のうまみ成分であるテアニンがダシのうまみを引き立てる」(植木さん)。自由度の高い抹茶。自宅でも存分に味わおう。

◇ ◇ ◇

抹茶をもっと身近に味わう

抹茶を活かしたレシピを教わった。榎本さんは、冷たい抹茶ドリンクを教えてくれた。「抹茶と甘酒は和の食材で相性がいい。甘さが加わり飲みやすい」。作り方(2杯分)は、抹茶ティースプーン2杯をこしながらグラスに入れ、お湯大さじ4と甘酒300cc、氷を加える。

植木さんは日々の料理に使える、「便利な抹茶入り味噌玉がおすすめ」。作り方は、味噌15gに抹茶1.7g程度を加えて練り混ぜ、削り節や乾燥わかめなど好きな具材と混ぜてボール状に。冷凍保存も可能で、お湯を注げば即席の味噌汁になる。

(ライター 児玉奈保美)

[NIKKEIプラス1 2021年4月24日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界