酒好きの持病? 胃酸が逆流、レモンサワーとの関係は

自分が「逆流性食道炎」になったことをきっかけに、「アルコールと逆流性食道炎にどのような関係があるのか?」と疑問を持ち始めた、酒ジャーナリストの葉石かおりさん。この病気に詳しい、国立国際医療研究センター病院・消化器内科診療科長の秋山純一さんに詳しく話を聞きました。

◇ ◇ ◇

「逆流性食道炎ですね。胸やけなどの自覚症状はありませんか?」

胃カメラによる内視鏡検査を受けた際、医師からそう言われた。

確かに食べ過ぎたときにちょっと胸やけするくらいの自覚症状はあったが、たいしたものではない。しかも、5年前に内視鏡検査を受けたときは特に何も言われなかったので、あまりにも意外だった。

どうやら軽症だったようで、医師から特に治療は必要ないと言われたが、やはり不安は尽きない。そんな話をSNSでつぶやいてみたところ、「私も逆流性食道炎です!」という酒好きたちからのコメントがわんさか入ってきた。

もしや、逆流性食道炎は酒好きの"持病"なんだろうか…? そういえば逆流性食道炎から食道がんとなり、命を落とした知り合いもわずかだがいる。酒が良くないのだろうか? ここはやはり、きちんと専門家に話を聞かなければならない。ということで、国立国際医療研究センター病院・消化器内科診療科長の秋山純一さんにお話を伺った。

胸やけや胃もたれをもたらす逆流性食道炎

先生、結論をまず教えていただきたいのですが、お酒をたくさん飲む人は、やはり逆流性食道炎になりやすいのでしょうか?

「はい、可能性は大いにあります。日本消化器病学会がまとめた診療ガイドラインでも、症状改善のために避けたほうがいいものとして、アルコールが挙がっています」(秋山さん)

ああ、やっぱり…。病院でもらった逆流性食道炎のパンフレットにも書いてあったけれど、改めて先生の口から聞くと衝撃が大きい。

それでは、逆流性食道炎とはそもそもどういった病気なのか、秋山さんにご教示いただいた。

「逆流性食道炎は、胃食道逆流症(GERD)という胃液や胃の中のものが食道に逆流する病気の1つ。主な症状として、みぞおちの上が焼けるように痛くなる胸やけ、酸っぱいものが口にこみ上げる呑酸(どんさん)、げっぷ、胃もたれなどが挙げられます」(秋山さん)

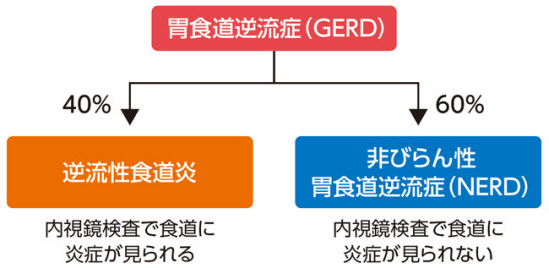

胃食道逆流症には2つのタイプがある。その1つが逆流性食道炎で、食道に炎症が見られるもの。そしてもう1つが、食道に炎症が見られないタイプで、非びらん性胃食道逆流症(NERD)という。

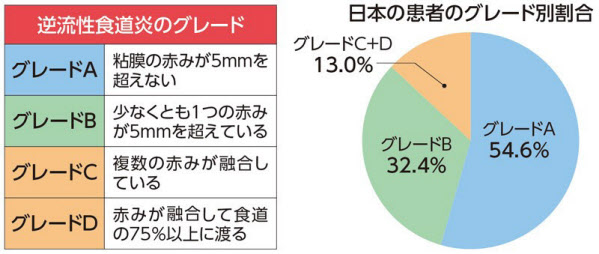

「胃食道逆流症のうち、40%が逆流性食道炎で、残りの60%が非びらん性胃食道逆流症です。逆流性食道炎は、炎症の度合いによって4つのグレードがあります。一方、非びらん性胃食道逆流症は、内視鏡で見ても炎症を示す粘膜障害を認められません。食道の炎症はないのに、軽い逆流や知覚過敏などによって胸やけを訴えたりするのです」(秋山さん)

「逆流性食道炎は、症状によってグレードが分けられています。粘膜の赤みが5mm以内ならグレードA、5mm以上になるとグレードB。そして、複数の赤みが融合したらグレードC、さらに大きくなって食道のほぼ全周(75%以上)に渡るとグレードDとなります。ただし、以下の円グラフを見て分かるように、全体の9割近い方が、ほぼ治療の必要がない軽症のグレードAとBです」(秋山さん)

「ほとんどが軽症」と聞くと、ちょっとホッとする。だが、治療が必要なグレードに上がってしまわないよう、対策しなければならない。

胃と食道の間で逆流を防ぐ「括約筋」が緩んでしまう

しかしなぜ、酒好きの人が逆流性食道炎になってしまうのだろう? 胃酸や胃の内容物が逆流することで食道に炎症が起きるわけだが、その逆流はどのようにして起きるのだろうか。先生、教えてください。

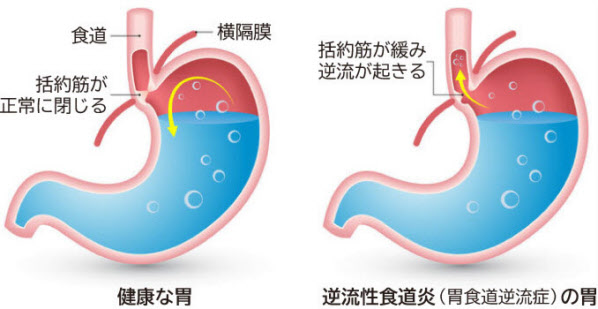

「胃酸や胃の内容物の逆流が起こるのは、胃と食道の間の『噴門部』にあって、逆流を防止するバルブのような働きをする『括約筋』の機能低下が主な原因です。この部分を、『下部食道括約筋(LES)』といいます。一般的に、食べ物が入ってくると噴門が開き、それ以外は閉じているので、胃酸や胃の内容物が逆流することはありません。しかしさまざまな原因で括約筋の動きが鈍くなると、逆流が起こります」(秋山さん)

そして、括約筋の動きが鈍くなる原因の1つが、「食べ過ぎ」だ。

健康な胃と逆流が起きる胃の違い

「食べ過ぎると、胃の中の圧力が上がり、下部食道括約筋が緩み、それによってげっぷが出ます。その際に空気と一緒に胃酸などが逆流するのです。これを『一過性LES弛緩』といいます」(秋山さん)

これは心当たりが十分にある…。特に飲んだときは酔いも手伝って、普段よりも食べ過ぎてしまう。調子に乗って、シメのラーメンやご飯を食べてしまったときに、げっぷが出て逆流が起きているのかもしれない。

秋山さんは「特に脂っこい食事が好きな人は注意が必要」と付け加える。「脂っこい食事をすると、消化を助けるために胆汁の分泌を促進させるコレシストキニン(CCK)というホルモンが分泌されます。このホルモンに下部食道括約筋を緩める作用があるのです」(秋山さん)

酒が進むフライドポテト、ちくわの磯部揚げなどをはじめとする揚げ物は、よくないということか(がっくり)。また、太っている人は胃の中の圧力が上がりやすく、逆流性食道炎になりやすいという。

「高齢者に多く見られる『食道裂孔ヘルニア』もまた逆流性食道炎の原因になります。横隔膜にある食道を通るための穴が、加齢によって緩み、本来は横隔膜の下にある胃の一部が上に飛び出した状態が食道裂孔ヘルニアです。本来であれば噴門を締め付けるはずの横隔膜が緩むことで、逆流が起こりやすくなるのです」(秋山さん)

炭酸入りの「レモンサワー」は逆流を起こしやすい?

それでは、なぜアルコールは逆流性食道炎の原因になってしまうのだろうか?

「アルコールそのものに下部食道括約筋を弛緩させる作用があるといわれています。特に、ビールやスパークリングワイン、ハイボールのような炭酸を含んだアルコールは、胃が膨らみ、げっぷが出やすくなるので要注意。また、柑橘類や酸っぱい果物なども、胃酸の分泌を増やすため逆流の原因になります。したがって炭酸水とレモンを使ったレモンサワーは好ましくないということになります」(秋山さん)

レモンをはじめ、グレープフルーツ、シークワーサーなどのサワーが好きな人にとっては厳しいお達しである(涙)。また、酢の物や、香辛料が多く使われているものも、胃酸の分泌を促進する傾向があるので避けたほうがよいそうだ。

さらに、「飲んですぐ寝てしまう人」は気を付けたほうがよさそうだ。

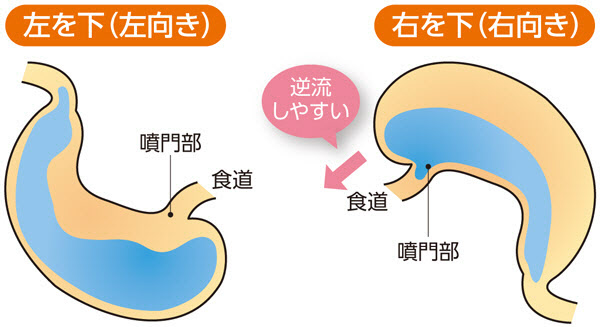

「お酒を飲んで、いい気持ちになると、すぐ横になる人も少なくないと思いますが、これもまた逆流が起きる一因になります。特に、右側を下にして横になる『右側臥位(そくがい)』は逆流が起こりやすくなるといわれています」(秋山さん)

右を下にして横になると逆流しやすくなる

げっぷを誘発する炭酸系のお酒を飲み、下部食道括約筋を弛緩させる脂っこいおつまみを食べ、酔っぱらって右側臥位で寝るとトリプルでダメージがあるということか。これにも心当たりがありありである。

酸っぱい白ワインもNG?

アルコールが逆流性食道炎に悪影響を及ぼすということは分かった。かといって、まったく飲まないのもつらい。それなら、お酒の種類を変えてはどうだろうか。日本酒やウイスキーなどお酒の種類によって、影響度の違いはあるのだろうか。

「さまざまな種類のお酒を飲んだときの下部食道括約筋にかかる圧力などを測定する実験が行われています。ビールなど炭酸が含まれるものを除くと、逆流を起こしやすくするのは白ワインだという論文が多いですね(Scand J Gastroenterol. 1998;33(2):118-22.)。酸性度が高いもの、つまりより酸っぱいもののほうが影響が大きいようですが、そのメカニズムや、アルコール濃度との関係などは分かっていません」(秋山さん)

逆流性食道炎持ちの酒好きとしては、詳しい機序の解明が待ち遠しい。いずれにしても、アルコール全般に影響があるというのは紛れもない事実である。

次回は、引き続き秋山さんに、逆流性食道炎の具体的な治療方法や、予防するための生活習慣などについて、お話を伺っていこう。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト、図版制作 増田真一)

[日経Gooday2021年4月6日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。