焙煎を楽しもう! コーヒーの「原点」を無料で体験

シャン、シャン、シャンとコーヒー豆が躍る軽快な音が響く。目の前には小ぶりの焙煎(ばいせん)機。ガスコンロの上で、豆を入れたドラムがクルクルとモーターで回る。7分ほどたつと、パチパチと豆が爆(は)ぜる音が鳴り出す。これが「1爆(いちは)ぜ」。テストスプーンと呼ばれる細長いさじでドラムの中から少量の豆を抜き出すと、投入前は濃緑色だった生豆の色が茶色みを帯びている。

2020年10月に開店した「珈琲や 早稲田工房」(東京・新宿)の焙煎体験。この日は女性2人が挑戦した。高校生の時からコーヒーに親しんできた高木ようこさんと、最近飲む機会が増えたという黒田早希さん。一般人向けの焙煎体験はほかにもあるが、カフェ併設の同店では営業中の厨房で焙煎に臨む。料金は1袋200グラムの豆の実費のみ。焙煎した豆は店に1カ月キープして来店時に飲んだり、ほかの人に販売したりもできる。いわば焙煎機の「無料シェア」だ。

1爆ぜの音がいったんやむと、やがて今度はチリチリと細かい爆ぜ音が聞こえ始める。「2爆ぜ」だ。数秒後、「じゃあ、火を止めましょう」と声がかかる。手早くモーターのスイッチを切り、ドラムの取っ手を持ち上げ、ザルの上にザッと豆をあけて急冷する。ムッとするような香気。豆はすっかり濃褐色に焼き上がり、表面にはうっすらと油が浮く。焙煎度合いは中深煎りか。ここまでものの十数分だ。

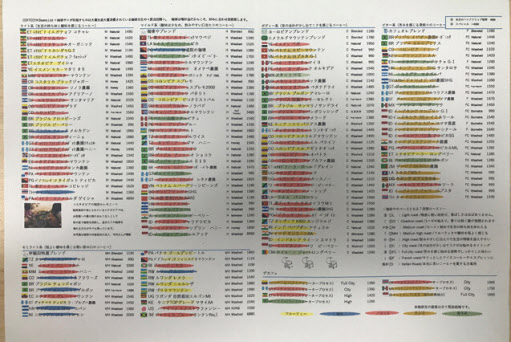

店内の壁面を埋め尽くす保存容器入りの生豆は150種類以上。その中から1種類を選び、スタッフのサポートのもと、自分で焙煎機を操作する。今回立ち会ったのは珈琲やを運営するJINフードビジネスコンサルティング(東京・中野)代表の前田諭史さん。当初は緊張気味だった2人も、指示通りに、手際よく豆を焼き上げた。いざ試飲して、ともに満足顔。体験の感想はいかが? 「思ったよりも短時間だった。すぐにもう一回、焙煎したい」と口をそろえる。

「これまでに体験された方は500人以上。遠方から来る人もいます。ほぼ全員、満足して帰っていかれます」と前田さん。ここにきて予約も増えてきた。飛び込みの希望者も少なくない。「コーヒーチェーンに勤めながら一度も焙煎したことがない、という方も来られますね」

これまでの体験者の6割は中深煎りか深煎りを選択。単一農園の豆(シングルオリジン)の場合、1袋1500円前後のものを選ぶ人が多い。こだわりの強い人はエチオピアやグアテマラの豆にトライする傾向があるという。

「焙煎はコーヒーの味に大きく影響します。でも焙煎がどういうものかを知る一般の人は本当に少ない。これを知れば、コーヒーとの向き合い方、楽しみ方が大いに変わるはずです」

コーヒーに関心のある人は「焙煎」という言葉にどんなイメージを抱くだろう。焙煎機の傍らに立って感覚を研ぎ澄ませ、それぞれの豆の最高の味を引き出す条件を探り、試行錯誤を繰り返す職人の姿か。プロにとっては真剣勝負の作業であり、とても素人には立ち入れない世界、ととらえるファンも多いだろう。そんな心理的ハードルを下げ、焙煎をより身近に感じてもらうことが、この体験サービスの狙いだ。

前田さんにとって、焙煎はコーヒー業界への「入り口」だった。学生時代、伸び盛りの外食チェーンにアルバイトとして入り、20歳そこそこで社員に接客などの業務を教えるトレーナーに抜てきされた。そんな折、父親のリタイアにあわせて両親が自家焙煎の店を開くと言い出す。前田さんは店作りを任された。

目の前には購入したての1キロ釜焙煎機。だが、前田さんには焙煎の経験がない。誰か師匠を探そうにも開店まで半年もない。関連書籍を何冊か読むと書いてあることが微妙に違う。ならばセオリーは押さえつつも、自分オリジナルの焙煎を目指せばいい、と独学を決め込んだ。「かえって師匠のカラーが染みつかなくていいんじゃないかとも考えました」。そして開店。お客の好みを聞きながら豆を選び、目の前で焙煎して販売する運営スタイルを固めた。両親の店は今も目黒区で営業を続けている。

前田さん自身は教員免許を取るも、外食コンサルティング会社に入社し、07年に独立してJINフードを起業した。開業支援などのコンサルに携わるなかで、改めてコーヒーに向き合ったのは12年。東日本大震災の影響で、当時経営していた飲み屋が苦戦したこともあり、珈琲や1号店を東京の新中野に開く。以降、フランチャイズチェーン(FC)も含めて店舗網を広げ、現在までに東京西部に4店、縁あって台湾に2店を設けた。豆売りは200グラムから。両親の店同様、注文を受けた後にその場で焙煎し、「1人のお客様のために」焼きたてを販売するスタイルだ。

「僕もコーヒーは大好きだけど、それが理由でこの仕事を始めた訳じゃない。だからコーヒーとのつき合い方をドライに見ているところはあります。自分がつくった味を、これおいしいから、と提供するのでなく、お客さんがおいしいと思う味にどう寄せていくかが大事だと思う。だって、お客さんがおいしいと思う味は千差万別だし、楽しみ方も千差万別じゃないですか」

コーヒーの「楽しさを伝える」ことに重きを置き、お客視点の「おいしい」を見つけるのが珈琲やのコンセプト。おのずと重要になるのが、お客との密なコミュニケーションだ。

「多少面倒でも、お客さんには150種類の豆の中から一つを選んでもらう。そして話し合いながら、お好みの焙煎を探っていく。効率は悪いですよ。でも新型コロナで環境が激変した今だからこそ、こんな部分が大事なんだと思うようになりました。お客さんが探して、選ぶ余地を残しておくほうが、お客さんも楽しめる。最終的に味を決めるのはお客さん。それを一緒に作りましょう、と」

そんな運営スタイルを、前田さんは「お客さんが遊べる店」と表現する。焙煎体験は"遊び"の一環だ。自分で焼いたばかりの豆を、その場で味わえるのは確かに楽しい。

コーヒーは焼きたてが決して最高の味ではない、とも言われる。焙煎から数日後のほうが炭酸ガスが適度に抜け、抽出時に香りと味を引き出しやすくなるからだ。もちろん、そんなことは承知のうえである。

「どう飲むかはお客さん次第。焙煎直後から日々変化していく味を楽しむのもいい。コーヒーは嗜好品なんですから。そもそもエチオピアには目の前で焼いたコーヒーでゲストをもてなす『コーヒーセレモニー』という文化があります。これこそがコーヒー文化の原点。珈琲やで追求したいのは、コーヒーの原点回帰なんです」

戦後のコーヒー文化の普及には、近年のサードウエーブに至るまで3つの「波(WAVE)」が数えられる。早稲田工房の開店にあわせて珈琲やが標榜したのが「WAVE ZERO COFFEE」だ。これは単なる言葉遊びではない。もともと台湾の消費者を意識して考案した英文のキーワードだが、このZEROは「原点」を意味する。原点である焙煎は職人のサンクチュアリ(聖域)ではない。誰でも気軽に体験できる「楽しみ」の一つなのだ、と。そして今、消費市場で「体験価値」は顧客創造の重要なキーワードとなっている。

前田さんが無料で焙煎体験を始めると決めた時は「さすがにスタッフも驚いた」と代表焙煎士の永井ちとせさん。だが同様のサービスを始める店も最近、ちらほら出始めている。今後は台湾も含め珈琲やのほかの店にも導入していく予定だ。

コンサルタント出身らしく、前田さんは「開業希望者や同業者に珈琲やのノウハウをどんどん提供し、仲間を増やしていきたい」と話す。これまでに米国や英国など海外からも協業の声がかかっているという。

「ウチのやり方に共感してくれるところなら、別に珈琲やの名前を店に出さなくてもいいし、ウチの豆を買わなくてもいい。ノウハウを提供して仲間が増えれば、生豆と焙煎に興味を持つお客さんが増える。そうやって消費者が変われば、ゆくゆくは業界にも何か変化が生まれるかもしれません」

(名出晃)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。