コロナで増える「先延ばし」行動 進化との意外な関係

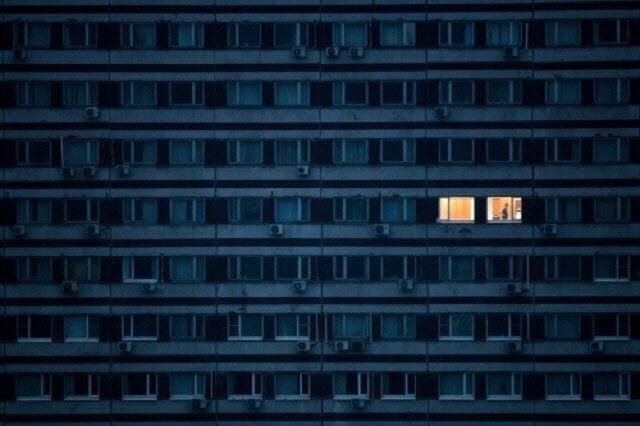

長い一日の終わりに、少しでもなにか楽しいことをしようと夜更かしをして、翌日は疲れて仕事がはかどらない。仕事のメールに返信をする代わりに、浴室の掃除をしてしまった。そんな経験がある人は少なくないだろう。新型コロナウイルスは世界中で精神的な問題を引き起こしており、それが、私たち人間が持っているある好ましくない傾向に拍車をかけている。その傾向とは「先延ばし(procrastination)」だ。

先延ばしというのは、必ずしも怠惰から生み出されるものではない。先延ばしのルーツは私たちの進化にあり、そこには脳の2つの部位による争いがかかわっている。

「先延ばしは感情に焦点を当てた対処戦略です」と語るのは、カナダ、カールトン大学心理学教授で、著書に『Solving the Procrastination Puzzle(先延ばしパズルを解決する)』があるティム・ピチル氏だ。「これは時間管理の問題ではなく、感情管理の問題なのです」

世界保健機関(WHO)がパンデミック(世界的大流行)を宣言してから1年が経過した。長引くパンデミックの中、ワクチンの登場は希望をもたらしたものの、米国では集団免疫が確立されるまで、まだ数カ月間は隔離が続くとみられる。多くの人が恐怖やフラストレーションと向き合い続けることになるが、そうした状態が、脳内の戦いにおける先延ばしの勝利を促しているという。

「先延ばしは精神的および肉体的な問題の組み合わせによって起こることがあります」と、米ノースカロライナ州の医師ニティン・デサイ氏は語る。「パンデミックはストレス、不安、抑うつを増大させます。そうしてより多くの人々が潜在的に苦しむ状態となり、さらに先延ばしが増えていくのです」

脳内の戦い

専門家は先延ばしの定義を、やるべきこと(タスク)を先送りにすることによって長期的には悪い結果になることが見込まれるという事実にもかかわらず、目的とする行動を自発的に遅らせること、としている。タスクが消えてなくなるわけではないとわかっていながら、人はときに自分の感情を優先してしまうことがある。「今の自分」が采配を振るい、そのせいで「未来の自分」が苦しむわけだ。

神経科学者は、先延ばしというのは、大脳辺縁系と呼ばれる脳の古い部分と、前頭前皮質として知られる比較的新しい部分との間の戦いであることを発見している。

大脳辺縁系はときに「旧哺乳類の脳」とも呼ばれるが、これはその構成要素が、人間にとって最も基本的な生存適応、例えば「戦うか逃げるか」といった基本的な行動や、感情、快楽の追求といったものの制御にかかわる働きをするためだ。大脳辺縁系はとくに、衝動的な行動や刹那的な満足感を求める欲求と関連付けられることが多い。

一方の前頭前皮質が進化したのは比較的最近で、1900万~1500万年前のことと推測されている。前頭前皮質がつかさどるのは、将来のための計画を立てるといった、より複雑な行動だ。こうした能力はわれわれの先祖にとってはおそらく、以前よりも大きな獲物を狩るための調整をしたり、文明を築いたりする際に役立ったと思われる。

ところが、不安や恐れといった強い感情がふくれあがると、衝動的な大脳辺縁系がこれに勝る場合がある。そしてその瞬間に私たちは、やっかいなタスクを先延ばしにして、ネットフリックスに没頭したり、話題の料理レシピを試したりしてしまうのだ。

パンデミック以前、慢性的に先延ばしをする人たちは数々の悪影響にさらされてきた。学校の成績は下がり、病院の予約をすっぽかしたり運動をさぼったりすることで、健康上のリスクが増した。一部の専門家は、先延ばしは創造性にとっては有益な場合があると主張しているが、ピチル氏は、考え抜いたうえで意図的に遅らせることと、自己制御の失敗による先延ばしとを混同してはならないと警告している。

「だれもがつい、悪徳を美徳に変えたいと思ってしまうものです」とピチル氏は言う。

報復のために夜更かし

パンデミックの初期、私たちを苦しめたのは様々な制限に適応するための疲労、いわゆる「隔離疲れ」だった。そしてパンデミックが長引くにつれ、人々は、自分たちがストレスや先の見えない不安に弱いこと、それが先延ばし行動を引き起こすことを自覚するようになった。

「社会的距離をとったり、家の中にいたりすることが必要なせいで、タスクを続けやすくするための行動が取りにくくなっています」と、米ジョージメイソン大学で国際地域保健学を教える非常勤教授ジュリアナ・マイナー氏は言う。そうした行動とは例えば、規則正しいスケジュールを維持したり、特定の目的にあわせて別々の空間を用意したりすることだ。

マイナー氏は、もし人々が実際に以前よりも先延ばしをするようになっているなら、それはリモートでの仕事や学習が増えているためだと考えている。リモートでの作業においては、仕事のための空間とくつろぐための空間を区別することも、仕事とリラックスの時間を明確に分けることも難しくなる。「構造の欠如は、先延ばしに悩む人たちにとって非常に有害です」とマイナー氏は言う。

フィラデルフィアに拠点を置く心理学者でヘルスコーチのロビン・ホーンスタイン氏も、これに同意している。「現在在宅で仕事をしている人たちは、一日の流れを維持するための作業の道しるべがない状態にあります。私たちは長期的なストレスにさらされており、安全と癒やしを求めることが習慣化しています。それが先延ばしにつながるのです」

パンデミックによってとりわけ増加していると思われるのが「就寝先延ばし」と呼ばれる行為だ。この言葉は2014年にオランダ、ユトレヒト大学の研究者によって考案されたもので、具体的には、自由時間を楽しむために就寝を先延ばしにすることを指す。20年、中国のソーシャルメディアでは、これをもとにした「報復のための就寝先延ばし(報復性徹夜)」という言葉が生まれた。一日中仕事をした後で、その腹いせに夜更かしをして自由時間を楽しむ行為を指すこの言葉は、ツイッター上で大いにもてはやされた。

19年に学術誌『Frontiers in Neuroscience』に掲載されたある研究は、女性の方が就寝時刻を先延ばしにする傾向が強いと示唆している。この問題は、パンデミックの間に女性の時間への負担がさらに増したことによって悪化している可能性もある。長期間こうした行動を続けていると、睡眠不足から心身の健康問題に発展し、深刻な結果につながりかねない。

「生産的な先延ばし」という言葉もまた、パンデミックをきっかけに注目を集めた。これは、例えば大きなプロジェクトを先延ばしにして浴室を磨くといった、あるタスクを避けてまた別のタスクを終わらせることを指す。この場合、タスクを一つはこなすことによってある程度の生産性を実現しているために、さほど有害には見えないかもしれないが、それはまやかしにすぎない。重要なリポートを完成させなければならない状況は変わっておらず、それを先延ばしにするのはストレスを増やすだけだからだ。

カールトン大学のピチル氏は、「生産的な先延ばし」というのは矛盾した表現であるだけでなく、人間が悪徳を美徳に変えようとしている一例にすぎないと考えている。

一歩を踏み出すことに意識を集中

先延ばしは手ごわい相手だが、そのわなに陥るのを避けるためにできることはあると専門家は言う。

研究では、マインドフルネス(意識を今に集中させた心のあり方)やセルフコンパッション(自分に思いやりを持つこと)の実践が、先延ばし問題への対処に効果があることが示されている。これはおそらく、そうした行為がネガティブな感情の克服を目指しているからだろう。

18年に学術誌『Mindfulness』に掲載された研究において、科学者らは、自らの過ちやその他の個人的な失敗を認め、それについて自分を許すことができる人は、先延ばしをする可能性が低いことを発見している。同様に、20年に学術誌『International Journal of Applied Positive Psychology』に掲載された研究では、短時間でもマインドフルネスのエクササイズを実践した人は、タスクに取り組み続ける傾向が高いことがわかっている。

より実用的なレベルにおいてピチル氏が勧めるのは、プロジェクト全体を完遂しようと自分に過度の負担をかけるのではなく、できるかぎり心理的なしきい値が低い次の一歩を見極めるというやり方だ。たとえささやかでも一歩を踏み出すことに意識を集中すると、関連する感情ではなく、行動に注目することによって脳をだますことができる。

ジョージメイソン大学のマイナー氏は、先延ばしに悩む人々に対するアドバイスとして、過去にどんなことで自分が生産的になれたかを把握することを勧めている。マイナー氏自身の場合は、「自分がアカウンタビリティを負う相手(自分の行動を報告する相手)を数多く持つこと」が有効だという。だからこそ、数多くの大学では、学生たちのために先延ばしを防ぐことを目的としたアカウンタビリティ・グループを設置している。

「1人で仕事をするのが難しい人は、インターネットでアカウンタビリティ・パートナーを探せるサイトを試してみてく,ださい」と、フィラデルフィアの心理学者ホースタイン氏は言う。「同僚にアカウンタビリティ・パートナーになってもらい、お互いの成功を喜び合い、遅れている案件を改善するための助けを求めるのもよいでしょう」

ホースタイン氏はまた、ToDoリストを整理して優先順位をつけ、完了したタスクに対する報酬システムを構築することによって、自分自身に対するアカウンタビリティを負うようにすることを勧めている。過去の研究では、短い散歩やおいしいおやつといった比較的ささやかな報酬であっても、仕事に集中するためのモチベーションになることがわかっている。

ただし、先延ばしによる苦しみが強い場合は、より深刻な精神衛生上の問題が原因となっている可能性もあることは、複数の専門家が指摘している。「先延ばしは、不安、注意欠陥多動性障害(ADHD)、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、うつ病などの基礎的な疾患からくる症状または不適応な行為なのかもしれません」と、医師のデサイ氏は言う。「まずは心理学的なテストを含む適切な医学的評価から始めるとよいでしょう」

(文 NICOLE JOHNSON、訳 北村京子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2021年3月14日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。