火星地図、200年で様変わり かつて運河やオアシスも

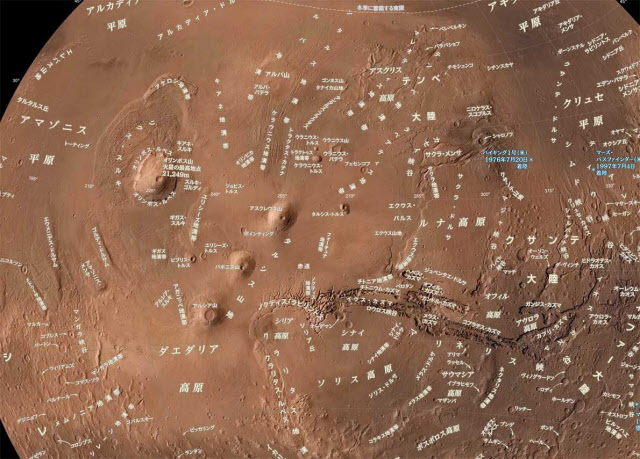

火星マップの歴史をたどっていくと、火星についての理解がどんなふうに変遷してきたかが視覚的にわかる。新たな望遠鏡ができたり、宇宙探査が実施されたりすると、そのたびに火星への理解は飛躍的に進み、同時に火星マップも進化してきた。

現在のように火星探査機が活躍する前は、火星の情報がはるかに少なかった。だが、そんなことはお構いなしに、火星マップは火星の成り立ち、居住可能性、知的生命体の有無など、当時の人々の火星の理解を反映していた。

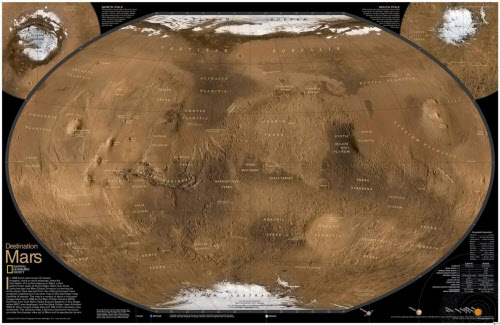

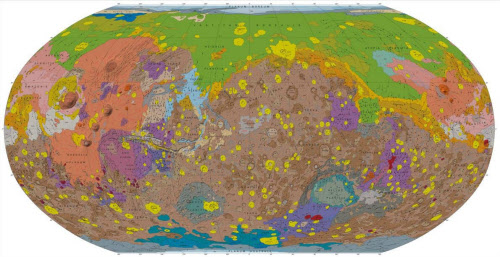

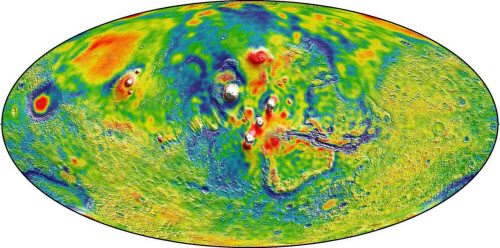

初期のぼんやりした陰影のスケッチから、運河をめぐる論争を経て、現在の詳細な重力マップに至るまで、歴代の火星マップは私たちの情報源となり、同時に想像力を刺激してきたのだ。

望遠鏡で最初に火星を見た人物は、あのガリレオ・ガリレイである。1610年のことだったが、細部はまったく見えなかった。その後の望遠鏡の改良により火星の表面が少しずつ見えてくると、科学者たちは自分が見たものをスケッチしはじめた。17~18世紀にかけて、ジョバンニ・カッシーニ、ウィリアム・ハーシェル、ロバート・フック、クリスチャン・ホイヘンスなどの有名な科学者が火星の大まかな特徴をスケッチしているが、火星マップと呼べるものを作成したのは、ドイツの天文学者ヨハン・メドラーとヴィルヘルム・ベーアが最初だった。

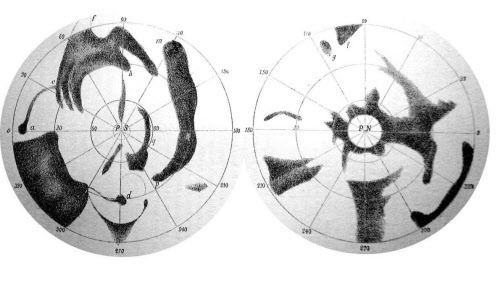

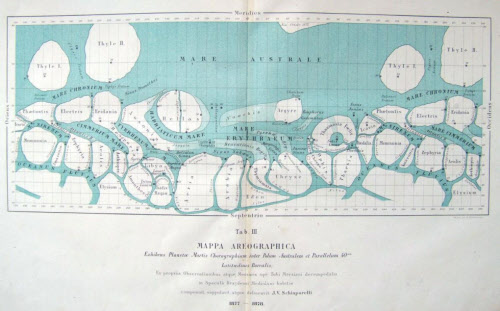

メドラーとベーアは、1831年から地理座標上に恒久的な地形と思われるものを記入しはじめ、火星の座標系を確立した。彼らが定めた子午線は今でも使用されていて、火星のメリディアニ平原(子午線平原)の名前の由来になっている。メドラーとベーアは複数の火星マップを作成していて、上の1840年の火星マップはその1つだ。どの地図も、彼ら自身が望遠鏡で火星を観察した結果に基づいていて、白い背景に黒いしみのようなものが描かれている。巨大な明るい衝突クレーター「ヘラス平原」や、「ソリス・ラクス」などと呼ばれる黒い点など、彼らの地図に描かれた形の多くは今日でも見てとることができる。

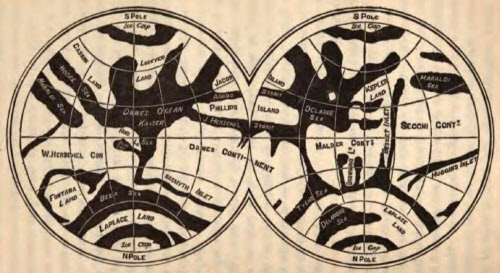

その後の数十年間で、さらに多くの科学者が火星の表面をスケッチし、黒っぽく見える部分が海なのかどうかをめぐって論争を繰り広げた。この時代に品質の高いスケッチを描いたのが、「ワシの眼」の異名を持つアマチュア天文学者W・R・ドーズ牧師だ。英国の天文学者リチャード・プロクターは、ドーズのスケッチに基づいて火星マップを作成、1870年に出版した『Other Worlds than Ours(地球以外の天体)』という著書にも掲載した。

プロクターは、火星の明るい点と暗い点は陸と海で、北極と南極には氷でできた極冠があると解釈した。こうした特徴に名前をつけたのは彼が最初で、火星の観察に貢献した有名な天文学者たちにちなんで「カッシーニの土地」「ドーズ海」「J・ハーシェル海峡」「ベーア海」などと名づけた。

火星の表面に陸や海らしきものが見えてくると、火星の生命をめぐる議論がさかんになった。プロクターも著書の中で、「宇宙のはるかかなたで働いているプロセスは、地球上のプロセスと同じように有機体の役に立っているのでなければ、自然のエネルギーの完全なる無駄遣いである」と主張している。

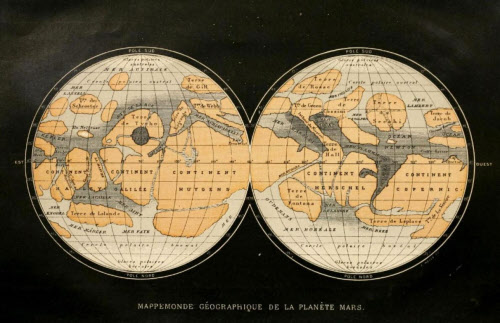

プロクターは次々と火星マップを作成し、ほかの火星地図製作者たちも彼のスタイルにならって火星マップを作成した。上に示したフランスの天文学者カミーユ・フラマリオンの火星マップは、プロクターの地図に酷似している。彼もまた火星には生命がいると信じていた。

19世紀に火星に運河説

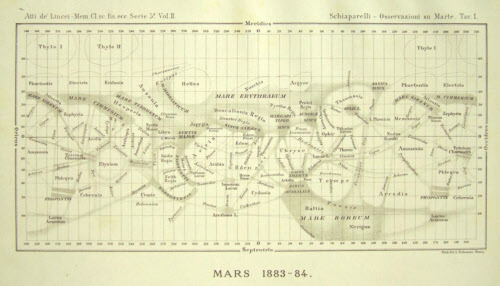

火星に生命がいるかもしれないという想像は、その後の火星マップの解釈に大きな影響を及ぼした。イタリアの天文学者ジョバンニ・スキャパレリは、1870年代後半から、ミラノのブレーラ天文台でみずから行った観察に基づいて火星マップを作りはじめた。1883~1884年の地図では、くっきりした直線として描かれるようになる。そうして人々には、知的生命体が作った模様としか見えないようになっていった。

スキャパレリ自身は、こうした直線が人工物(火星人工物)である可能性を頭から否定することはなかったものの、自然にできたものだと考えていた。ただ、彼がこの直線をイタリア語で「canali」と呼び、それが「canal」と英訳されてしまったことで、人々は人工物だと思い込むようになってしまった。英語の「canal」は運河だが、イタリア語の「canali」は、自然にできた広い海峡という意味で使われることが多く、スキャパレリもこの意味で使っていた。

スキャパレリが後世に残した影響は非常に大きい。彼が火星のさまざまな場所に与えた名前のほとんどが今でも残っているが、最大の遺産はやはり「運河」だ。そして、米国の天文学者パーシバル・ローウェルこそ、スキャパレリの地図の上を走る直線が火星人の運河であるという思い込みを世に広めた張本人だ。

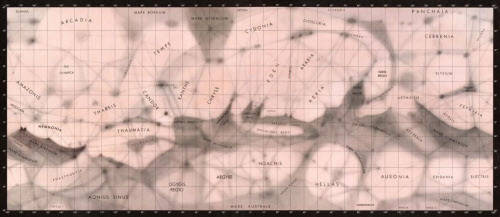

ローウェルは1894年にボストン科学ソサエティーで行った講演で、「これらの模様は知的生命体によって作られたと考えるのが最も自然で、おそらくそれが正解です」と述べている。そして、1895年に出版した著書『火星』では上の火星マップを発表し、184本の運河、64カ所のオアシス、40の地域があると主張している。

ローウェルの予想通り、ほかの科学者は地球以外の惑星に知的生命がいる可能性を認めなかった。一方、大衆はローウェルの主張を大いに気に入り、彼の講演には大勢の人が詰めかけた。火星の運河に夢中になっていたローウェルは、とうとう米アリゾナ州に天文台まで建設し、何年にもわたって火星を観測し、その表面をスケッチした。けれどもやがて、火星についてさまざまな事実が明らかになってくると、運河仮説への批判が高まってきた。火星の表面温度が非常に低く、水が流れることなどできそうにないことが明らかにされ、目の錯覚で直線が見える場合があることも証明された。

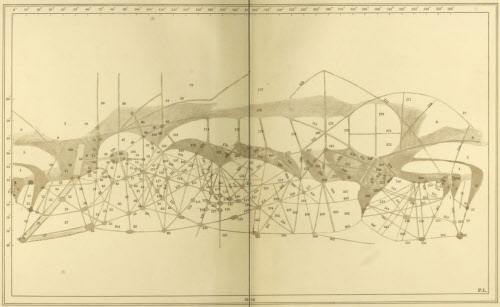

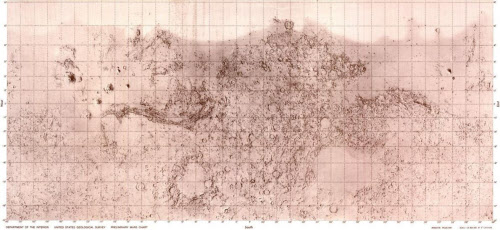

火星の運河をめぐる論争を決着させたのがマリナー計画だ。マリナー計画では、1965年にマリナー4号が火星への最初の接近通過を成功させ、1969年にはマリナー6号と7号が相次いで接近通過を行った。3機の探査機は火星の画像を200枚以上撮影し、人工物と考えうるまっすぐな線など1本もないことを明らかにした。1971年にはマリナー9号が初めて火星周回軌道に入り、テレビカメラで7000以上の映像を撮影した。テレビカメラは、火星の表面全体のほか、火星の衛星フォボスとダイモスも撮影した。上の火星マップは、米国地質調査所がマリナー9号の画像に基づいて作成した予備的な陰影起伏マップだ。

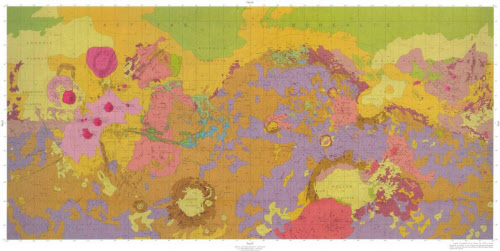

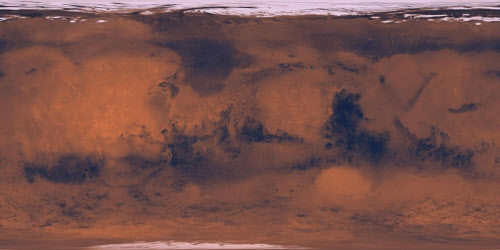

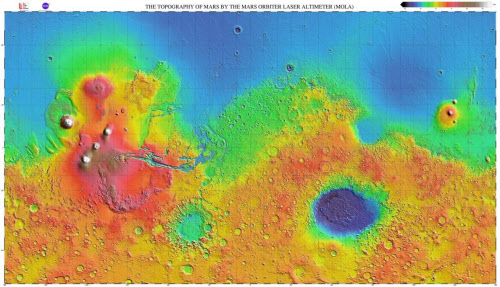

この新しい火星の眺めがすべてを変えた。火星には、巨大な火山、溶岩が流れた跡、大峡谷、曲がりくねった川床、地滑りの跡、衝突クレーター、断層、極冠、砂嵐があった。 米国地質調査所の科学者ハロルド・マサースキー氏は、火星の地質学的特徴を概観する1973年の論文で、マリナーからの画像は「火星がこれまで推測されていたよりはるかに多様で活動的であることを示している」とした。火星のオリンポス山という火山が地球のエベレストの2倍以上の高さがあり、太陽系最大の山であることも明らかになった。

次ページでは、1975年以降の火星地図をご覧いただきたい。

(文 BETSY MASON、訳 三枝小夜子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2016年11月23日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。