体育会は就活に有利? データで見えた計画性の強み

通年採用時代の就活のトリセツ(13)

こんにちは、法政大学キャリアデザイン学部教授の田中研之輔です。後期のテストもおわり、春休みに入りました。オンライン講義から解放されて、学生のみんなは心穏やかに過ごせる時期ですね。3年生のみんなは就活スイッチを入れる時期でもあります。

今回は、体育会学生の就活に迫っていきます。

なぜ、体育会学生の就活なのか? それは私がずっと前から気になっていた次の問題意識についてみんなと考えてみたいからです。「スポーツ推薦などで大学に入学した体育会学生は、4年生でも現役を続けており、就活に向けた準備をする時間も機会もない。競技負担が、学業や就活にも影響しているのではないか」ということです。

短期決戦、運任せの実情

先日も、某大学の体育会所属の大学3年生からTwitterのダイレクトメール(DM)で下記の相談を受けました。

「就活って何をやったらいいですか? どんな企業があるかも知らないですし、ぶっちゃけどこの企業でもいいですかね?部活に打ち込んできたので、何も考えてきませんでした。今も練習があって、時間もとれないです。インターンっていく意味ありますか?」

1年生からの質問であれば、驚くことはありません。大学3年生の2月にこの状態は、黄色信号です。これからどうしていいかわからず、一人で悩み、相談をしてきたのです。

こうした相談は、決して珍しいことではありません。むしろ、体育会学生「あるある」です。体育会学生の就活は、準備が遅れ、事前に情報を十分に入手しないままに、就職活動を迎えている人が多いのです。

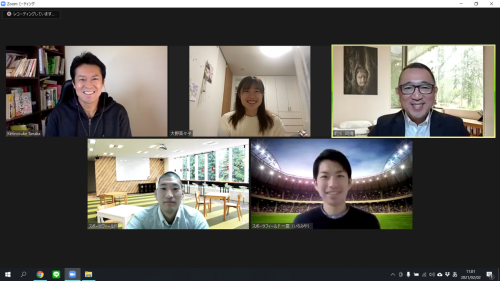

実際に体育会学生の活動状況について、約2万人が登録する体育会学生向け就職支援サイト「スポナビ」を運営するスポーツフィールド事業企画室の一宮広人さん、矢ケ崎瞬さんに実態を聞きました。「約2000人の体育会学生を対象にした調査結果では、週5日以上部活動に取り組む学生が全体の約76%いることもわかり、就職活動に多くの時間を割けず、短期化してしまう傾向があるかもしれません。また部活動の休みも月曜日が多く、その他の曜日の休みがとりにくいこともあり、部活動と就職活動の両立が難しいのが現実です」。簡潔に述べるなら、体育会学生の就活は「短期決戦で、運まかせ」になりがちなのです。

13年前に法政大学に着任してから、私は3000人以上の学生たちを社会へと送り出してきました。私が教員として学生のみんなと関わる上で大切にしていることは、2つです。1つは、専門的な学びを深め、大学を卒業してからも学び続ける「自学力」を習得してもらうこと。もう1つは、大学から社会へのキャリアトランジション(キャリアの移行期)への気付きをできるだけ実践的に経験してもらうことです。

私のゼミにも毎年数名の体育会学生を受け入れていますが、競技生活で素晴らしい経験をしながらも、「自学力」の育成と気付きへの機会が不足しがちなのが、体育会学生だという印象を持っています。体育会学生の大半が、十分な準備なしにドタバタ就活を行っています。しかし、こうした実態があるにもかかわらず、「体育会学生は、就活に有利」だという言葉もよく耳にします。

その理由は、体育会学生のOB・OGネットワークによる推薦などが、今もあるからです。実際に、私のゼミに在籍する体育会学生も、部活のOB・OGの推薦やリクルーティングによって希望の内定先に決まっていくケースもみてきました。ただ、その数はわずかです。

今回は体育会の就活について様々な課題や「うわさ」があるなかで、客観的なデータに基づいて考えていきたいと思います。

そこで、スポーツフィールドの協力を得て、関西大学4年大野菜々子さんにインタビューを行いました。大野さんは小さい頃からテニスに打ち込み、大学では全日本学生テニス選手権でダブルス3位という輝かしい実績を出しました。体育会学生として競技生活を謳歌した一人です。今回は、インタビューの前に、自身の行動の癖や強み弱みを把握できる「ビノベーションレポート」(ブライトン・コンサルティングが提供する診断テスト)という診断テストを事前に受検してもらい、その結果と照らし合わせてみていくことにします。

行動特性のデータから見えた計画性

――インカレ3位、素晴らしいですね。大学4年間、どんな学びがありましたか。

「私はスポーツ推薦枠で大学進学が決まりました。合格は手にしたものの、学力的についていけるのかなという不安を持っていました。その不安が常にあったから、一生懸命勉強してきました。教職課程も受講して、ひとつひとつ頑張ってきました。体育会学生として、練習と学びと就活をそれぞれに頑張れたのは、4歳年下の妹の影響もあります。妹は、朝4時に起きて、勉強も練習も手を抜かず、頑張っていました。妹の少しずつ成長しているところを目の当たりにし、しんどくてもしっかりと時間を確保して継続することが大切なことだと気付かされました」

――部活では何を得られましたか。

「大会で結果を残せたことは、大きな自信になりました。良い思い出です。それと尊敬する指導者の方に出会えたことも貴重な財産です。1年生や2年生の時には、何度も、怒られました。礼儀の大切さや、チームメートへの気配り。今、考えると本当に基本的なことなのですが、私のダメな部分をしっかり指摘してくださり、私はそこから逃げずに向き合うことで、部活を通して大きく成長できたと思います。何より、何事も自分で考えるようになりました」

――就活は大変でしたか。

「最後まで現役を続けていたので、競技と就活と学業のバランスをとることが大変でした。3年の夏にインターンにエントリーしたのですが、選考に落ちてしまいました。その経験があって本選考では練習時間を調整して、計画的に進めていくように心がけ、第1志望のワコールから内定をいただきました」

行動診断の結果は?

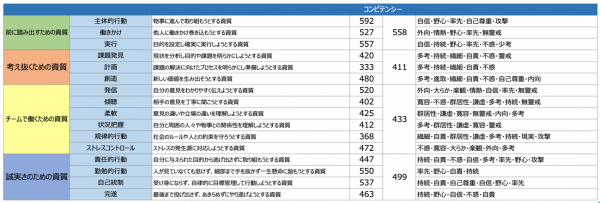

ここで大野さんの行動特性もみてみましょう。下記の行動診断は、数値が大きいほどその行動特性が(無意識でも)出やすい行動であることを表しています。

大野さんの行動特性の中で最も数値が大きいのは、「物事に進んで取り組もうとする資質」(主体的行動)です。また、「目的を設定し確実に実行しようとする資質」(実行)や、「細部まで手を抜かず、一生懸命に励もうとする資質」(勤勉的行動)も高いです。

目的を設定して、自ら主体的に取り組み、準備をしていく資質が、大野さんの就活の成功の原動力になっていると言っても過言ではありません。

就活で大切なことは、計画的に準備を進め、必要な情報を仕入れ、対策=練習を重ねていくことです。日ごろからパフォーマンス向上に取り組む際の計画性は、就活においても有効に働くと言えるでしょう。

さらに詳しく見ていきましょう。大野さんの行動特性として顕著にみてとれるのが、「失敗を恐れずに、新しいことに挑戦する(進取)」と「考えるよりやってみる 大胆な行動をとる(少考)」です。

「ビノベーションレポート」開発者の前川明海さんによると、大野さんの行動特性上の強みは、先ほど述べた計画性や行動力にくわえて「新しいことに挑戦する」ことと「落ち着きがあって冷静な判断ができる」を兼ね備えている点であるという。つまり、失敗を恐れず挑戦する一方で、自身の行動を冷静にみつめることができるという強みをもっているということが言えるでしょう。それはモチベーション特性においても確認できます。大野さんは、新たな事柄への挑戦や行動することにモチベーションを感じる一方で、マニュアル通りに進めることは苦手に感じる特性があります。

スポーツと学業の両立は、「デュアルキャリア」の経験

――診断結果によると、新たな挑戦への意欲を感じる半面、マニュアル通りに進めることが苦手なようです。どう感じますか?

「確かに、私は頑張ることと決めたことは、とことんやります。一方で、マニュアル通りやることは苦手で、そもそも、頑張ると決めたこと以外は、めんどくさく感じるタイプですね」

――就活で意識したことは何ですか。

「3つあります。まずエントリーシート(ES)では、自分のやってきたことの軸を決めて、話すことです。次に、面接のときには、できるだけ自分らしさを感じてもらえるように自然体で話すようにしました。最後に、体育会学生として、礼儀正しさは常に意識しました」

――体育会は有利だと思いましたか。

「挨拶や礼儀などがしっかりしていれば、さすが体育会学生だと受け止めてもらえる半面、できなければ、その分落胆されます。体育会学生だから就活に有利ということは、ありません。競技生活を続けながら、計画的に準備や対策を進めるのが重要だと思います。私はテニスという個人競技でしたが、団体戦も好きでした。部活の時も周りの意見を聞いて、周りがどう思っているかを常に考え、モチベーションが落ちているチームメートには、声かけもしてきました。こうした日ごろからのチームメートを思いやるコミュニケーションは、就活でも評価されました。部活に向きあう姿勢も大切にしてみてください」

◇ ◇ ◇

大野さんのように、競技、学業、就活、それぞれをしっかりやりぬくのが、体育会学生の本来の姿です。現役アスリートでありながら、大学生として学びを続けていく「デュアルキャリア」の経験は、人生100年時代を生き抜く武器になります。

そして、大野さんの行動は、体育会学生以外の皆さんにも多くの気付きを与えてくれます。スポーツに限らず、最近は様々な課外活動があります。日ごろからの学びと自らが取り組んでいることとを両立させ、計画的に準備をして、一つ一つの目標をクリアしていくことが大事です。

スポーツは勝敗がありますが、就活は勝ち負けではありません。視野を広げていくこと、新しいことに挑戦してみることが皆さんにとっての貴重なキャリア資本になるはずです。

1976年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程を経て、メルボルン大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員をつとめる。日本学術振興会特別研究員(SPD:東京大学) 2008年に帰国し、法政大学キャリアデザイン学部教授。大学と企業をつなぐ連携プロジェクトを数多く手がける。企業の取締役、社外顧問を19社歴任。著書25冊。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術』(日経BP社)など。最新作『ビジトレ―ミドルシニアのキャリア開発』(金子書房)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。