研ぎ澄ました身体感覚、病気予防・リハビリ研究の強み

長野五輪金メダリスト 清水宏保さん

4度の冬季オリンピックに出場し、1998年の長野大会で日本スピードスケート界に初の五輪金メダルをもたらした清水宏保(しみず・ひろやす)さん。現在は札幌市でスポーツジムなどを経営しながら、弘前大学大学院医学研究科の博士課程で研究するサイエンスアスリートだ。科学を学ぶスポーツ選手の強みなどをオンラインで聞いた(写真は清水宏保さん提供)。

介護施設やスポーツジムを運営

――弘前大学の博士課程ではどんな研究をしていますか。

「糖尿病などによって悪化する動脈硬化を、運動によってどれだけ改善することができるのかを研究しています。動脈硬化自体は4、5歳から始まっているとされますが、その進行を遅らせるために最も効果的なのが運動とみられています。弘前大は青森県全域で健康診断に取り組んでいるので、そのデータを参考にしながら、動脈硬化の進行を抑える方法をさぐっています。いずれは運営しているスポーツジムでも研究成果を取り入れていきたいですね」

――介護施設の運営にも携わっています。アスリートの経験がどうつながっているのでしょうか。

「現役引退後に医療経営学を学んだ日本大学大学院時代、ビジネスプランについての授業があって、医療とスポーツを結びつけて何かできないかと考えたんです。ちょうどリハビリ特化型の通所介護(デイサービス)が増えてきた時期でした。まだ成熟し切っていない領域だったこともあり、自分のリハビリ経験がそのまま生きるんじゃないかと」

「僕は01年の交通事故で腰を痛めたのですが、10年に35歳で現役引退するまで、ずっと腰のリハビリが必要でした。今も年に1回は発症するぜんそくも持っているので、症状をコントロールする『肺のリハビリ』も続けています。結局、腰の痛みもぜんそくも一生つきあっていかなければいけない。リハビリによって少しでも症状を緩和することは、自分も興味ありますし、みんなにもやってもらえることだと考えたんです」

――スポーツジムにも事業を広げたのはどうしてですか。

「通所介護施設は要介護認定を受けなければ利用できません。そのため『リハビリ難民』のような方がたくさんいらっしゃるんです。そういう方にも、スポーツジムならリハビリに取り組んでもらえる。アスリートのようにゴリゴリ鍛えようというのではなく、生涯続けられる運動とリハビリができるジムを目指しています」

――リハビリをサポートする上でトップアスリートにはどんな強みがありますか。

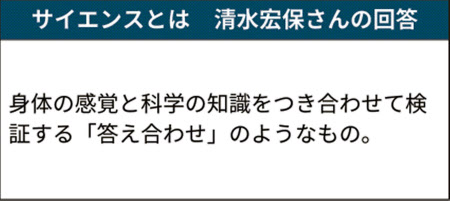

「スポーツ選手はみんなケガを経験し、体と向き合っている。医療関係者のような深い知識はないのですが、体の感覚は持っています。まず感覚を持っていることはすごく大事で、理論や知識は後からでも身につけられるところがある。理論や知識を持っている人たちが体の感覚をつかむのにはすごく時間がかかるんですね。そういう感覚が自然に身についているアスリートに敬意をもってくれる医療の専門家もたくさんいます」

――子ども時代は科学に関心がありましたか。

「全然。勉強は苦手でした。スポーツにしか興味がない……、スポーツしかできなかったというか。小学校のとき塾も行けって言われたんですが、行っているフリをして、どこかでサボり、行っていなかったですね。でも2人の姉が看護師、兄が柔道選手だったので、家では医療系の話がよく出ていました」

「科学的」だった父の指導

――ぜんそく克服のため清水さんにスケートをさせた父・均さんの指導は科学的ではありませんでしたか。

「今思うと父は色々調べてくれていたなというのはありますね。まだストレッチという言葉が一般的ではないのに、小学校低学年からストレッチをしなさいと教え込まれました。滑り方もトレーニング方法も、どこからどうやって情報を見つけたのかなというぐらい、すごく科学的な部分がありましたね」

「父はガンを患って、僕が高校2年のときに他界したんですけども、病気のこともすごく勉強して、余命半年と言われてから9年も生きているんですね。その9年間の試行錯誤は、僕のスケートに対する考え方にも大きく影響しています。最近はきょうだいや母親に『似ている部分、あるね』と言われます」

――科学が面白くなったのはいつからですか。

「大学に進学してからです。急にいろいろ興味を持ち始めて。保健体育の教員免許を取得できる課程だったのですが、当時の必修科目にはトレーニング理論などのほかに解剖学もありました。解剖学を通じて、自分がトレーニングをしている筋肉について知り、ただ体を鍛えるのではなくて、ちゃんと神経をたどって脳に対して刺激を入れようと考えるようになっていきました」

「よくアスリートは『ゾーン』と言いますが、あれは意識的につくり出せるわけではなく、記憶が飛ぶ時もあるんですよ。いざバーンとピストルが鳴って試合が始まったら、体が勝手に動いているんですよね。神経に対して相当の刺激を与えて脳に動きのイメージを植え付けておかないと、そんなことはできません。試合は結局、不確定要素が大きすぎるので、勝手に動いてくれる体をつくらないといけないんですよね。例えばスケートは足でただ蹴るのではなく、足裏から多くの情報を得て氷の状態を確認したり、かかとからつま先まで体重移動したりするのを無意識にやっています。それがしっかりできる感覚を研ぎ澄ましていくことが重要になります。科学に触れることで、深層部分というか、体の内側から考えるようになりました」

――感覚を研ぎ澄ますには何が必要ですか。

「やっぱり意識。足の裏の感覚をつかんでといわれても、はだしではありませんから、最初は絶対わからないですね。靴下、靴、ブレード、ブレードの刃の部分とあって、氷まですごく距離があるんです。そのわからないことを、わかるようになろうと意識することによって、多くの情報量が入ってくるようになり、ある日突然に感覚が目覚めてわかるようになります」

「道具選びも意識していました。僕はブレードのメッキをとった靴をオーダーしていたんです。スケート選手には鉄のブレードが『しなる』という感覚がありますが、メッキをとると、ものすごくいいしなりが生まれる。メッキがブレードの動きを制限してしまっていたんですね。メッキはサビを防止するためのものですから、サビないようにちゃんとメンテナンスしてやればいい。最近はメッキ加工されていない製品も出ています」

全部スケートに結びつけて学ぶ

――それにしても、大学に入って学ぶ姿勢が変化したのはどうしてでしょうか。

「勉強が面白く感じたのは、全部スケートに結びつけるように考えたからなんです。どうやったら速く滑れるのかな、とか。それは今も一緒で、どうやったら仕事に結びつくのかという視点を持つと、すべて面白くなりますね。中学のときはスケートに対する本気度がまだ十分ではなくて、高校生のときは確かに本気だったけどスケートしか見えていない。それが大学では、例えば解剖学の授業はトレーニングに結びつくなって考えるようになったわけですね」

――清水さんの視点から、子どものうちに必要だと思われることは何でしょうか。

「やっぱり体験、体感すること。科学的、理論的に考えることだけを先行させてしまうと、感覚との融合が生まれないんですよね。両方が大事です。肌感覚、神経の末端にある皮膚が感じる情報に教えられることがあると思うんです。脳ばかりでなく末端を意識することですよね」

「スポーツの競技には向き不向きがあると思います。僕自身は格闘技やボール競技は苦手でしたが、スピード感が大好きで、記録と戦うことが楽しかったんですね。どのスポーツにも共通するのは自然との戦い。スケートは、気圧や外気温の変化で氷の状態が変わるので、その日の天候によって少しずつ動きを変えていかなければいけない。ゴルフだって、風が吹いたり雨が降ったりすれば、ショットを調整しますね。スポーツ体験によって臨機応変に対応する能力が自然と身につくと思いますね」

(聞き手はライター 鴻知佳子)

1974年北海道生まれ。冬季オリンピックのスピードスケート日本代表として、94年リレハンメル大会から4大会連続で出場。98年長野大会では500メートルで金、1000メートルで銅、2002年ソルトレークシティー大会では500メートルで銀メダルを獲得した。現役中に日本大学文理学部で学び、現役引退後に日大大学院グローバル・ビジネス研究科で修士号(医療経営学)を取得。13年に整骨院(現在は譲渡済み)を開院し、14年に通所介護施設「リボンリハビリセンターみやのもり」開設。16年にはスポーツジム「TWO SEVEN BODY」1号店をオープンした。15年より弘前大学大学院医学研究科の博士課程に在籍している。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。