伝統的工芸品クイズ 正解者少ない順の10問に挑戦

日本には独自の素材と技術で作られた生活用品がある。特に国が指定した「伝統的工芸品」の魅力は知っておきたい。クイズで1000人に聞き、正解者が少ない順にランキングした。

1位 伝統的工芸品の指定が最も多いのは?

(1)青森県 (2)東京都 (3)京都府 (4)沖縄県

伝統的工芸品の指定数(1月末時点)は、東京が18、京都が17、沖縄と新潟がそれぞれ16、愛知が15という順番。青森は「津軽塗」1つしかないが、トップの東京と同じく13%程度の人が選んだ。約65%の人が京都と誤答した。首都東京に伝統工芸のイメージは少ないようで、極めて難問になった。

「多摩織」や「東京染小紋」など織物と染織品だけで6品目ある。「江戸切子」や「江戸硝子(がらす)」などのガラス製品、羽子板の装飾で有名な「江戸押絵(おしえ)」のほか、メガネのフレームに使われる「江戸べっ甲」なども名高い。東京は大消費地でもあるので多くの工芸品が残っている。

台東区が中心である「江戸木目込(きめこみ)人形」はさいたま市でも作られ、東京と埼玉両方の伝統的工芸品に指定されている。衣装を木型の切れ目に挟み込んで作る江戸木目込人形。その魅力について、有松人形工房(さいたま市)の職人、有松亮一さんは「衣装びなに比べて派手さはないが、たもとも形崩れしにくく、子供でも扱いやすい」と、日常的な使い勝手の良さを強調する。

<正解は(2)>

2位 「熊野筆」の産地は?

(1)千葉県 (2)奈良県 (3)和歌山県 (4)広島県

「筆の都」として栄えてきた広島県熊野町で作られるのが「熊野筆」。古来の技術と材料で作られる毛筆のほか、その技術を生かして作られる画筆、化粧筆も世界的に有名。広島県には「川尻筆」(呉市)という伝統的工芸品もあり、同県の筆の生産量は全国の大部分を占める。

世界遺産の熊野古道のイメージが強いためか、約6割の人が和歌山県と誤答した。中国・四国の人は6割近くが正答したが、他の地域は1~2割台と知名度は低い。主に馬やタヌキ、イタチなどの獣毛が使われ、筆先の滑らかさが熊野筆の特徴。土産品としても人気がある。

<正解は(4)>

3位 葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」などの技術を継承した木版画の産地は?

(1)東京都 (2)神奈川県 (3)静岡県 (4)京都府

葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」など、江戸時代の暮らしや名所を描いた多色刷りの技術を継承した木版画は、「江戸木版画」として東京都の伝統的工芸品に指定されている。江戸には有名な浮世絵師や木版画職人が多くいた。

複数の版木で色を変える技術は改良を重ねながら発展し、文京区や台東区などで今も製造されている。写真の「神奈川沖浪裏」も江戸時代の技術を使って復刻した木版画。高度な技術だけでなく、大胆な構図や繊細な色使いは19世紀にはゴッホやモネら西洋の画家たちも魅了したといわれ、今なお世界的な人気がある。

<正解は(1)>

4位 国が指定した伝統的工芸品の品目数は?

(1)63 (2)236 (3)1125 (4)13331

伝統的工芸品は、経済産業大臣によって指定される。今年も新たに「名古屋節句飾」が加わり、法制化された1974年から今年1月末で236品目になった。写真は岩手県の「南部鉄器」(左)、石川県の「輪島塗」(右)、大阪府の「堺打刃物」(手前)。

品目別では織物、陶磁器、木工品・竹工品、漆器、仏壇などが多い。広島県の「福山琴」や沖縄県の「三線」などの楽器もある。ちなみに誤答が4割強と最も多かった(3)1125は国宝の数。(1)63は特別史跡、(4)13331は重要文化財の数だ。

<正解は(2)>

5位 沖縄県の織物は?

(1)喜如嘉(きじょか)の芭蕉布(ばしょうふ) (2)本場黄八丈 (3)牛首紬(つむぎ) (4)二風谷(にぶたに)アットゥ●(●はシの小さい字)

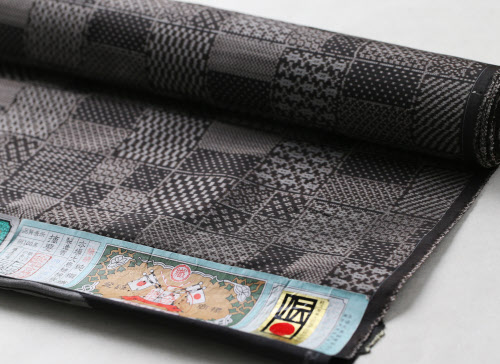

本場黄八丈は東京都(八丈島)、牛首紬は石川県、二風谷アットゥ●(●はシの小さい字)は北海道の織物。芭蕉布はバナナの仲間である糸芭蕉の繊維を紡いで作る沖縄県や奄美地方の織物。500年以上の歴史があるとされ、南国の着物として古くから愛されている。

とりわけ沖縄県北部に位置する大宜味村の「喜如嘉の芭蕉布」=写真=は軽い肌触りが特徴で、国の重要無形文化財でもある。沖縄には宮古上布、首里織など織物だけで計12の伝統的工芸品がある。「芭蕉布」という歌もあり、県内ではよく歌われる。

<正解は(1)>

6位 節句人形の生産量のシェアが最も高いのは?

(1)埼玉県 (2)東京都 (3)富山県 (4)福岡県

ひな人形や五月人形などの節句人形の生産量・額は埼玉県が日本一。特にさいたま市(旧岩槻市)を中心とした地域は、材料となる桐(きり)の産地で、塗装に使う良質な水にも恵まれていたため一大生産地として栄えた。

岩槻人形=写真=のほか、江戸木目込人形も埼玉県の伝統的工芸品として指定されている。2020年には日本初の公立の専門博物館として、さいたま市に「岩槻人形博物館」が開館。5000点以上の人形や資料が所蔵されている。

<正解は(1)>

7位 泥染めの技法で糸を染める「本場大島紬」の産地は?

(1)大分県 (2)鹿児島県 (3)熊本県 (4)東京都

大島紬の「大島」は鹿児島県の奄美大島のことで、1300年もの歴史がある。今では鹿児島市や宮崎県にも産地は広がっている。糸を染める「泥染め」の技法は特に有名で、渋い風格がある高級絹織物として評価が高い。

(4)東京都の誤答が約3割あったが、東京には伊豆大島がある上、「村山大島紬」という伝統的工芸品もあるため、混同しやすい。60代の女性の正答率は6割と年代別では最も高かった。「本場大島紬」は単に「大島」とも呼ばれる。

<正解は(2)>

8位 「瀬戸物」とも呼ばれる焼き物で有名なのは?

(1)愛知県 (2)岡山県 (3)香川県 (4)福岡県

一般に「瀬戸物」は陶磁器の通称だが、もともと愛知県瀬戸市を中心とした瀬戸焼から広まった。「瀬戸内」を連想したのか岡山県、香川県の誤答がともに2割強あった。北陸・中部の人の正答率は7割弱と高い。

愛知県では瀬戸染付焼(写真左)と赤津焼(右)に加え常滑焼、三州鬼瓦工芸品なども伝統的工芸品に指定されており、良質な土に恵まれ古くから焼き物が盛んな土地だ。西日本では陶磁器を「唐津物」と呼ぶこともある。

<正解は(1)>

9位 新潟県の織物でないのは?

(1)塩沢紬 (2)小千谷縮(おぢやちぢみ) (3)結城紬 (4)十日町絣(とおかまちがすり)

結城紬は古くから養蚕業が盛んだった茨城県結城地方の織物で、隣接する栃木県小山市などでも生産されている。日本を代表する伝統的工芸品の高級絹織物。

塩沢紬、小千谷縮、十日町絣はいずれも新潟県の地名がつく伝統的工芸品の織物。同県には伝統的工芸品の織物が計7つある。独特のしわが味わい深い小千谷縮は雪ざらし=写真=をすることで麻生地が漂白される。小千谷の麻織物の歴史は古く、国の重要無形文化財でもある。

<正解は(3)>

10位 山形県天童市の将棋駒の全国シェアは?

(1)約60% (2)約70% (3)約80% (4)90%以上

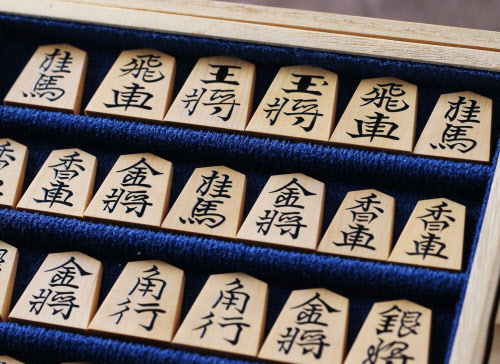

江戸時代後期に、生活の困窮にあえぐ下級武士の内職として駒作りが奨励されたのが天童将棋駒の始まりとされる。高級品はツゲの木を削り、漆で字を盛り上げて作られる。天然素材であるがゆえの木目の美しさも特徴だ。

全国の9割以上を生産する山形県天童市では、電柱や郵便ポストなどにも駒をかたどったオブジェがある。最近の将棋ブームで将棋駒の生産も上向いているという。北海道・東北の人は67%という高い正答率だった。

<正解は(4)>

継がれる技と材料 「用の美」が魅力

「伝統的工芸品」とは、伝統工芸の総称ではなく経済産業大臣が指定した製品のことで、1月末現在で全国に236品目ある。製品の主要部分が職人の手作りで、100年以上前から続く伝統的な技術と材料で作られている。一定地域である程度の産業規模があることも条件。生活に豊かさと潤いを与える上質な日用の工芸品だ。

東京都港区には伝統的工芸品産業振興協会が運営する「伝統工芸 青山スクエア」がある。全国の伝統的工芸品約150品目、約5千点を常時展示・販売している。朝川和彦店長は伝統的工芸品の魅力について「飾って眺めるのではなく、あくまで生活の中で使っていただくもの。手ごろな値段で買える製品も多く、直して使い続ける『用の美』にその価値があります」と強調する。

各産地で深刻なのが後継者不足だ。同協会では、高度な技術を持つ職人を「伝統工芸士」として認定し、担い手を支援している。ものは人がつくる。ものづくりの文化が詰まった美しい品を、いつまでも手にしたい。

ランキングの見方

調査の方法

(生活情報部 大久保潤)

[NIKKEIプラス1 2021年2月13日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。