死亡リスク3.5倍も 心房細動、息切れや動悸に注意

心房細動にかかると、心不全や脳梗塞、認知症になりやすくなる。結果的に死亡リスクが上がり、生活の質は下がる。そんな怖い心房細動は、どんな病気なのか。どうすれば予防や早期発見ができるのか。2020年に行われたオムロン ヘルスケア社のメディア向けオンラインセミナーにて、京都府立医科大学不整脈先進医療学講座講師の妹尾恵太郎さんが心房細動についての講演を行った。その内容を再構成して、心房細動の最新情報を紹介しよう。

心臓が細かく震えて、うまく働かなくなる

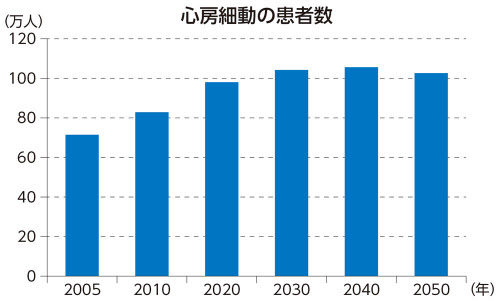

心房細動は、放置すると危険な不整脈のひとつだ。日本の患者数は年々増加していると推定され、2020年には約100万人と言われている(下グラフ)。

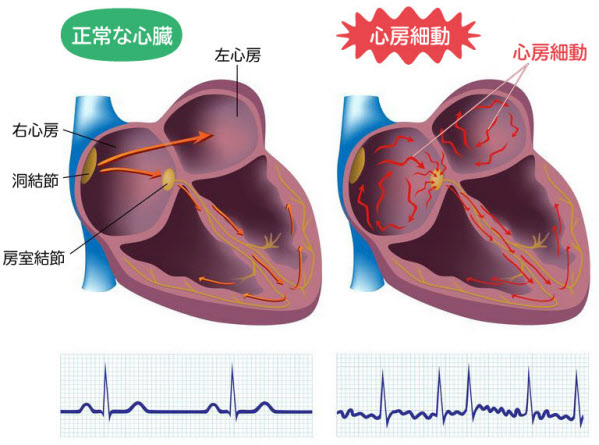

心臓は、左右の心房と心室、合わせて4つの部屋に分かれている。全身から流れてきた血液は右心房に入り、右心室から肺動脈を通って肺へと送られる。肺できれいになった血液は肺静脈を通って左心房に戻り、左心室から全身へと送り出される。

心臓の拍動は、電気信号によって制御されている。正常な状態では、右心房の洞結節が規則正しく送る信号が、房室結節を経て左右の心室に伝えられ、心室が力強く拍動する。ところが異常な信号が心房付近で起こり、心房が細かく震えてけいれんしたような状態になるのが心房細動だ。異常な信号は、ほとんどの場合左心房につながる2本の肺静脈で発生し、心房に伝わってくる。

心房が細かく震えると力強い拍動ができなくなり、脈が乱れ、人によっては、息切れ、呼吸困難、動悸(どうき)といった症状が起こる。

心房細動による悪影響とは

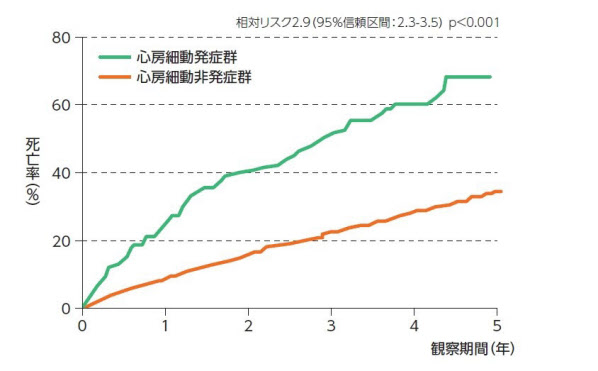

心房細動は、いろいろな悪影響を体に及ぼす。心房細動と診断されると、死亡リスクは高くなる。死亡リスクについては、多くの研究がなされており、それらを平均するとだいたい1.5~3.5倍になるといわれている。

心房細動新規発症による予後への影響

死亡リスクが高くなる原因のひとつは、慢性心不全だ。心房細動が起こると心臓がうまく働かなくなるので、なんとかしようと無理をするうちに、心房が傷んで元に戻らなくなる。これをリモデリングという。また、神経を刺激する物質が活発に出て、交感神経の緊張が続く。すると、さらに心房細動が起こりやすくなり、悪循環に陥ってしまう。

心房細動は、脳梗塞を起こしやすいことも問題だ。しかも、心房細動による脳梗塞は、重症になりやすい。

「心臓がけいれんしたような状態では、心臓の中で血液の流れがよどみ、血栓ができやすくなります。心臓でできた大きな血栓が脳まで運ばれて太い血管に詰まると、命に関わるような重大な脳梗塞を起こします。たとえ一命を取り留めても、半身まひや寝たきりなど、重い後遺障害が残る確率が高くなります」と妹尾さん。

脳梗塞を防ぐために、心房細動と診断されると、血液をさらさらにする薬(抗凝固薬)を飲み続けることになる。

「薬を飲んでいれば脳梗塞リスクを下げられますが、1日でも飲み忘れると効果がなくなってしまいます」と妹尾さんは言う。

しかし、何年もの間、毎日薬を飲み続けることは難しい。何年かたつと飲み忘れなどが増え、約半数の人が飲み続けられなくなってしまう。

「患者さん自身に治療に向き合っていただけるように、心房細動患者さん専用の服薬管理アプリを開発しました。うっかり飲み忘れを防ぐために朝晩アラームを鳴らしたり、飲んだ記録を付けたりできるほか、薬を飲み続ける重要性を理解していただくために、心房細動について解説する動画を何本か収録しています」(妹尾さん)

妹尾さんらが開発した「心房細動アプリ」は、iPhone用とAndroid用があり、どちらも無料でダウンロードできる。「心房細動アプリ」で検索すると出てくるので、ダウンロードしてみよう。動画では、心房細動の起こる原因や治療方法がわかりやすく説明されている。

認知機能低下や、生活の質の低下も

最近では、心房細動と認知機能の低下、つまり認知症との関係が注目されている。海外の研究では、心房細動の人はそうではない人に比べて1.4倍認知症になりやすいことがわかった[注1]。別の研究では、アルツハイマー型、脳血管性など、すべてのタイプの認知症になりやすくなるという[注2]。

心房細動は脳梗塞を起こしやすいため、当然、脳血管性認知症を起こしやすい。脳梗塞を防ぐために抗凝固薬を飲むと出血が起こりやすいため、脳内に微小の出血を起こし、認知機能が低下する可能性がある。また、心不全で血液の流れが悪くなるため脳の血流も悪くなることや、糖尿病など慢性疾患を併発しやすいため、その影響も考えられる。

心房細動患者の60%は、生活の質が落ちているという報告もある。動悸や倦怠(けんたい)感といった症状、併発する心不全や脳梗塞の症状と長期の療養生活、さらに、いつ次の発作が起きるかもしれないという精神的な抑うつ状態や不安。このような状態になれば、生活の質が著しく下がっても不思議ではない。

[注1]Ann Intern Med. 2013;158:338-46.

[注2]Heart Rhythm. 2010; 7: 433-437

心房細動は、徐々に進行する

心房細動は、4割くらいの人は症状がまったくない。軽い息切れや動悸の症状があっても、見過ごしているうちに慣れて感じなくなるケースもある。だから早期発見が難しく、気付かない間に心房細動になってしまっている人もかなりいる。

最初は短時間の心房細動が、ときどき発作的に起こる。それがだんだん頻繁に起こるようになる。さらに進むと長時間持続するようになり、最終的には慢性化する。そして、心臓自体が変質すると、もう元には戻らない。

「そうなると治療はできず、心房細動と共に生きていかざるを得なくなります。たとえ抗凝固薬を飲んで脳梗塞を予防できても、長期的には認知機能が低下してくる可能性が高いと考えています。また、生活の質が大きく低下していきます。ですから、心房細動を早く見つけて治療をすることは、とても大切です。もちろん、心房細動になる前に予防ができたらいちばんいいのですが」(妹尾さん)

治療法は、薬物療法やカテーテルアブレーション治療など

心房細動は、軽症の場合は心拍数を整える薬や発作を抑える薬で治療する。これらの薬は、早い段階で使ったほうが効果的だ。

最近では、根治を目指すカテーテルアブレーション治療が、盛んに行われている。

カテーテルアブレーション治療は、カテーテルを脚の付け根の静脈から心臓まで入れて、異常な電気信号を伝える部分を焼灼(しょうしゃく)し、信号を遮断する方法だ。高周波電流で低温やけどを起こす方法や、カテーテルの先端に付けたバルーンに液体窒素を流し込み、マイナス50度くらいで凍傷を起こさせる方法などがある。異常信号が伝わらなくなれば心房が震えなくなり、根治を期待できる。

ただ、カテーテルアブレーション治療は、100%成功するわけではない。

「カテーテルアブレーション治療で根治しても、20%から50%程度の患者さんは再発してしまいます。そのため、治療後も持続的なモニタリングが必要だと考えています」(妹尾さん)

生活習慣の乱れが、心房細動を招く

心房細動は、どのような人がなりやすいのだろうか。

心不全、高血圧、狭心症、心筋梗塞、弁膜症など、心臓になにかしらの病気を持っている人は心房細動になりやすい。心臓に病気がなくても、年を取るにしたがって心房細動になりやすくなる。高齢者に起こりやすく、80歳代では10人に1人が心房細動を発症しているとも言われている。また、肥満、糖尿病、飲酒や喫煙の習慣、睡眠時無呼吸症候群、ストレス、不規則な生活習慣なども心房細動のリスクが高い。

このような症状や生活習慣がある人は、高齢ではなくても注意すべきだろう。

心房細動をチェックするには、自分で脈を測ってみるとよい。手首の内側、親指の付け根の下あたりを、反対の手の人さし指、中指、薬指の3本をそろえて軽く当てる。手首のしわのあたりを薬指の先に当て、骨の内側を探すようにすると見つけやすい。

15秒くらい脈拍を測り、規則正しく脈を打っていることを確かめる。もしちょっと不規則かなと思ったら、さらに1、2分程度触れ続けて確認しよう。心房細動の場合は、脈が弱い、脈が不規則、脈が数えられない、などの症状が表れる。普段からときどき測っておけば、異常が出たときに見つけやすい。

もし脈がおかしいと思ったら、早めにかかりつけの病院を受診して検査をしてもらおう。軽い息切れや動悸の症状を見過ごさないことも大切だ。

(文 梅方久仁子、図版 増田真一)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界