運動もハード過ぎると免疫機能低下 コロナ感染に注意

駅伝やマラソンなど冬は持久系スポーツのシーズン。年が改まったのを機に、一念発起してランニングなどのスポーツを始める人もいるかもしれない。しかし、気温が低く空気が乾燥するこの時期に過度の運動をすると、インフルエンザや風邪など上気道感染症リスクを高めてしまう場合も。感染リスクを抑えつつ運動を実行するには、やりすぎ、疲労の蓄積に気を付け、免疫機能の維持に役立つ食品を使ったコンディショニングを取り入れたい。

適度な運動では免疫機能が高まる

気温が低下し、空気も乾燥する冬期は、インフルエンザや風邪、そして新型コロナウイルスなどの感染症への警戒が必要だ。昨年の巣ごもりやこの正月で増えた体重を落としたいといった目的で運動を始める人が注意したいのは、結果を急ぐあまりについ過度な運動をすること。これは免疫機能を低下させるリスクになる。「運動で体に大きい負荷をかけるほど、ウイルスや細菌などと戦う免疫力が低下する傾向がある」と、ハイパフォーマンススポーツセンター国立スポーツ科学センタースポーツ研究部研究員の清水和弘さんは言う。

清水さんは、アスリートの免疫機能を研究してきた。「ハードなトレーニングを行うと、筋線維が一時的に破壊され、細胞の修復機能によってより強く再生されるというメリットがある。一方で、高強度の運動を長時間続けるマラソンのような持久系スポーツでは、持続時間が長くなるほど免疫機能は低下し、回復するまでにも時間がかかる。つまり感染症リスクが高くなることが分かってきた」(清水さん)。

適度な運動には免疫機能を高める働きがあることが確認されている。問題なのはハード過ぎたり、やり過ぎたりすることだ。

清水さんは、アスリートではない健康な高齢者24人を運動する群としない群に分けて、運動と免疫の関係について調べた。運動する群は、太ももやお尻の筋肉を鍛えるレジスタンス運動(太ももの前側を鍛える「レッグエクステンション」、お尻の筋肉を鍛える「ヒップアブダクション」などの強すぎない筋トレ)を週2回、12週間実施。その結果、「適度な運動をした高齢者では、免疫の指標となる唾液中のSIgA(分泌型免疫グロブリンA)の分泌速度が30%ほど増加した」(清水さん)[1]。

SIgAとは、感染症の原因となるウイルスや細菌などの病原体の侵入を、鼻腔(びくう)や咽頭などの粘膜表面で防御する抗体のこと。病原体が粘膜を通り抜け、細胞に侵入して増殖を始めると感染が成立するが、SIgAは粘膜を覆う粘液の中で病原体に結合して感染を食い止める。「感染して発熱や下痢が起こるということは、病原体の体内侵入に対して体が抵抗している状態。しかし、体調悪化を伴ってしまう。大会を控えたアスリートにとって重要なのは、病原体の侵入自体を防ぐこと。そのためには、主な侵入口である目や鼻、口でバリアする粘膜免疫を高める必要がある。そこで、粘膜への病原体の侵入を阻むSIgAに着目している」(清水さん)。

特に、せきやくしゃみとともに飛ぶ飛沫や手に付着した病原体が粘膜下に入ることによって感染する風邪やインフルエンザなどの上気道感染症では、粘膜免疫を担うSIgAが正常に分泌されていることが防御のポイントとなる。

「SIgAは加齢とともに減少する。これが、高齢者で感染症罹患(りかん)リスクが高い理由の一つ。週2回の筋トレという適度な運動によってSIgAが増加したことから、適度な運動は加齢による免疫機能低下の抑制に役立つと考えている」(清水さん)。

[1]体力科学,2008,Dec;57(6):895.

激しい運動で唾液中のSIgAが低下。回復に時間がかかることも

一方、激しい運動は、免疫にマイナスに働く。若い男性10人が、ランニングマシンで45分間、高強度(最大酸素摂取量の80%)で走ったときと、中強度(最大酸素摂取量の50%)で歩いたときで比べたところ、高強度運動では終了1時間後に、免疫指標の一つであるT細胞の活性が低下していたという研究がある[2]。

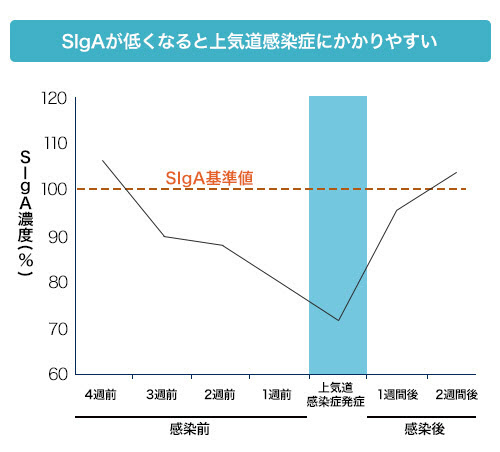

また、唾液中のSIgAが低下すると上気道感染症にかかりやすくなり、疲労感が強くなることも分かっている(グラフ)。

強い運動をするとすぐにSIgAは低下するという。「アスリートは2時間ほどの高強度運動なら運動終了後2時間以内くらいで回復するが、マラソンのように強い運動を長い時間続けると、SIgAが元に戻るのに1日程度かかることもある。運動習慣のない人はさらに回復に時間がかかり、1時間ほどの高強度運動でも回復に1日を要する」(清水さん)。

このように、高強度の運動で免疫が低下し、上気道感染症の感染リスクが高まるのはなぜか。「一つは、激しい運動によって交感神経の働きが強まること。もう一つは、マラソンなどの持久系スポーツでは酸素を多く取り込むが、これによって体内で生じる活性酸素の影響。これが免疫細胞の機能低下を招いたり、そのDNAを損傷したりすると考えられる」(清水さん)。

自律神経には、交感神経と副交感神経の2種類があり、交感神経は体を活発に動かすときに働き、副交感神経は体を休めるときに働く。2つは交互にバランスをとりながら体の機能を調節するが、過度な運動は交感神経を過剰に働かせて免疫バランスを崩す。粘膜のバリア機能を支えるSIgAの分泌も低下し、上気道感染症のリスクが高まる。

「アスリート指導の現場では、唾液中のSIgAを測定し、これを目安としながら運動の持続時間を調整したり、本番前に免疫機能を回復する手法を試行錯誤したりしている」(清水さん)。

免疫機能を低下させる要因と自分でできる対策

アスリートのコンディショニングの研究によって、高強度の運動以外にも、免疫機能を低下させる要因が分かってきたという。

■高地滞在、長時間の飛行機による移動

11人のクロスカントリースキーヤー男女を対象に、標高2500~3500メートルの高所滞在を模した低酸素環境でトレーニングを行うと、1200メートルで行ったときよりもSIgA濃度が低下した[3]。「低酸素環境は交感神経を高め、免疫細胞の働きを低下させると考えている」(清水さん)。また、ジュニアスピードスケート選手7人を対象にした研究で、10時間ほどの飛行機移動によって唾液量、SIgA濃度・分泌速度がいずれも有意に低下することが確認されている[4]。

「気圧の低さによるSIgA分泌の低下、湿度の低さによる粘膜の乾燥が進むので、マスクや水分補給で粘膜の保湿を行うことが大切。また、時差の影響で体内時計がずれることによる免疫系への影響については現在研究中」(清水さん)。

■食事・水分摂取制限と発汗による脱水

「アスリートが行う減量では、食事や水分摂取の制限、発汗による脱水を行うが、食事制限によって必要な栄養素が不足すると免疫細胞が正常に機能しなくなる。脱水も免疫機能の低下を招く」(清水さん)。6人の柔道選手が2週間の減量を行ったところ、病原体に感染した細胞を殺すT細胞の機能が低下[5]。また、トップレベルのレスリング選手が1週間の減量を行ったところ、唾液SIgA分泌速度の低下が認められた[6]。

■月経周期、閉経の影響

長距離ランナーの女性21人で粘膜免疫機能と上気道感染症リスクを調べた研究では、無月経のランナーは正常な月経のランナーに比べて女性ホルモンのエストロゲン濃度と唾液中のSIgA分泌速度が有意に低く、上気道感染症の発症頻度が高かった[7]。

「エストロゲンは唾液分泌の調整に関わる。月経周期の中では排卵後の黄体期初期に、また閉経後にもSIgA濃度が低下することが分かっている」(清水さん)。

これらのリスクの中には、回避しにくいものもあるため、免疫低下の予兆となるサインや自分でできる対策を知っておきたい。

対策1 疲れや口の渇きに注意する

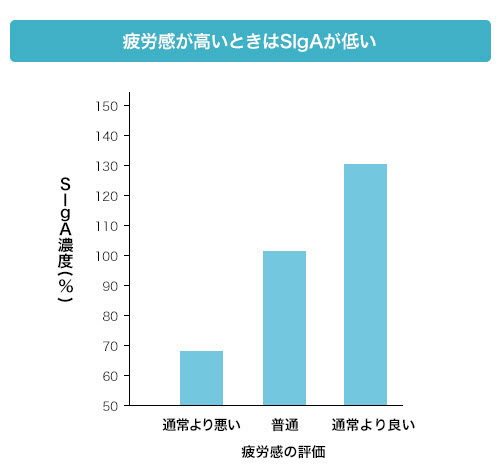

「疲れが抜け切らない、眠りが足りないと感じるときは、意識して休養を取りたい。疲労感が高まるときはSIgAが低くなることが分かっている」(清水さん)

また、慢性的に緊張状態が続くことによる心理的ストレスも免疫低下リスクとなる。「交感神経が優位な状態になると口が渇く。唾液には、SIgAの他、病原体を攻撃する抗菌ペプチドのディフェンシンなども含まれる。唾液量の減少は粘膜免疫低下の重要なサイン」(清水さん)。

対策2 リラクゼーションで副交感神経を有意に

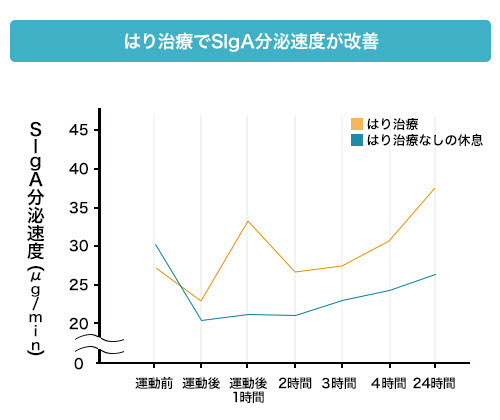

「マッサージやはり治療、ヨガ、入浴は、いずれもリラクゼーション作用があり、副交感神経を優位にして免疫機能を高める」(清水さん)。清水さんは、高強度運動によって低下したSIgA分泌速度がはり治療によって回復することを確認している(グラフ)。

対策3 免疫維持に役立つ食品やサプリメントの摂取は大切なイベントの1カ月前から始める

粘膜免疫維持への寄与が期待できる食品成分もある。特に、研究データが多いのは乳酸菌類だ。清水さんは、あまり活動的ではない高齢の男女で効果を調べたことがある。57人を12週間中等度の筋トレ+乳酸菌b240を含む飲料を飲む群と、筋トレ+乳酸菌が入っていない水を飲む群の2つに分けて唾液中のSIgAの変化を見たところ、前者ではSIgAが有意に上昇していた[8]。また、大学生のラグビー選手67人が乳酸菌MG2809を摂取したところ、SIgA分泌速度が上昇し、風邪罹患率と疲労感が低下したという研究もある[9]。

「これまでの研究結果を踏まえると、効果が検証された乳酸菌を重要なイベントの1カ月前くらいからとり続けることで、粘膜免疫が整い、感染症の罹患リスクを下げることが期待できる」(清水さん)。

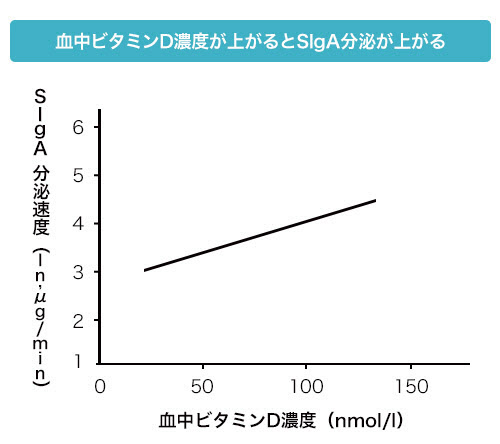

また、太陽の紫外線を浴びることで体内において生成され、食品では魚に多いビタミンD値は免疫の維持に不可欠だとして世界的に話題になっているが、このビタミンの血中濃度の高さが粘膜免疫と相関するという報告がある。

訓練期間中の米国海兵隊新兵149人に、1日に25μg(1000IU)のビタミンDを12週間投与したところ、血中ビタミンD血中濃度が高まった人ほど唾液中のSIgA分泌速度が増加していた、というもの(グラフ)。厚生労働省が定める2020年「日本人の食事摂取基準」では、成人男女の1日当たりのビタミンD摂取目安量が8.5μgとされているので、この試験で投与された1日量はその約3倍。一方、米国とカナダでは成人男女のビタミンD推奨量は1日15~20μgなので、25μgはやや多めの量ということになる。「ビタミンDは、免疫低下を避けたい時期を前に1日25μg程度とるとよい。上限量(日本では成人で1日100μg)は超えないようにする」(清水さん)。ある程度の量を毎日取るときはサプリメントが便利だ。

運動をするときには、体に負荷をかけすぎないよう早めに休息をとること。また、体調を崩せない大切なイベントがあるときにはあらかじめ食事でとる栄養にも気を配ろう。この冬は、適度な運動と栄養摂取を意識して、免疫維持に努めたい。

[2]Int J Sports Med. 1994 May;15(4):199-206.

[3]Eur J Appl Physiol. 2005 Jun;94(3):298-304.

[4]J.Ttrain.Sci.Exerc.Sport21;2009,203-209.

[5]J Strength Cond Res. 2011 Jul;25(7):1943-50.

[6]日本臨床スポーツ医学会誌. 2007 Aug;15 (3): 441-447.

[7]J Strength Cond Res. 2012 May;26(5):1402-6.

[8]J Clin Biochem Nutr. 2014 Jan; 54(1): 61-66.

[9]Jpn J Phys Fitness Sports Med;2015,64(3):315-322.

(ライター 柳本操)

ハイパフォーマンススポーツセンター国立スポーツ科学センタースポーツ研究部研究員。筑波大学大学院修了後、早稲田大学、筑波大学を経て現職。アスリートの免疫機能評価法、感染防御対策の研究を行う。2012年ロンドン五輪で日本代表をサポート。免疫機能の簡易測定キットの開発も手がける。オリンピック・パラリンピックの選手村村外サポート拠点の運営責任者も務めた。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。