鉄とコンクリに幻滅 隈研吾氏、栄光時代に2つの衝撃

建築家・隈研吾氏(下)

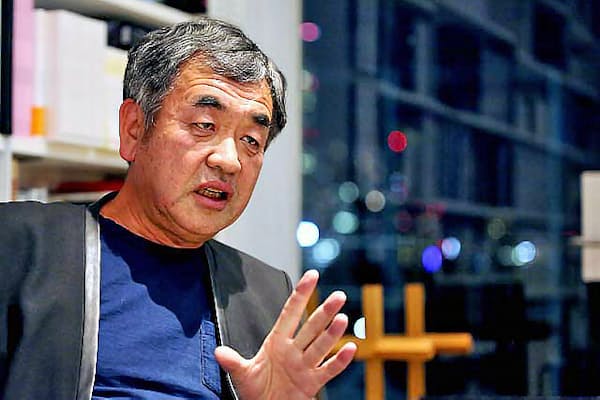

建築家の隈研吾氏

世界的な建築家の隈研吾氏。カトリック系の名門男子校、栄光学園中学・高校(神奈川県鎌倉市)で多感な日々を過ごした。成長の象徴としての巨大な建造物ではなく、自然と調和した建築を数多く手掛けてきた。建築家としての原点は栄光にあるという。

栄光の高校1年生の時、人生を変えるような衝撃的な体験をした。

東京・上石神井のイエズス会修道院で開かれた「黙想の家」に参加したのです。「黙想はすごいらしい」という噂が栄光生の間にあったからです。2泊3日で、一言も口を利かず、「死」をテーマにした神父の講話を一日中聞きました。それまで死について考えたこともなかったし、同じ講話でも学校などが会場であれば、気楽に聞き流していたかもしれません。しかし、この修道院は高い壁に囲まれ、刑務所のような異様な空間を演出していました。しかも話をしてくれた大木章次郎神父は特異な体験をした方だったのです。

太平洋戦争の末期、人間魚雷「回天」の特攻に志願、まさに生と死のはざまを生きたのです。終戦後に栄光の先生など務めた後、単身ネパールに渡りました。障害者の教育支援活動などにあたり、激動の生涯を終えました。外と隔絶された静寂の世界で、大木神父の「人は必ず死ぬ」という講話を聞いてハッとしました。それ以降、「生と死」について深く考えるようになりました。

高校時代にはもう一つ強烈な体験をしました。1970年夏に大阪で開催された日本万国博覧会を見学しましたが、ある建築家の出展作品にショックを受けました。

小学校の頃から黒川紀章さんは憧れの建築家の一人だったのですが、「鉄とコンクリートの塊じゃないか」と大阪万博の出展作品に幻滅したのです。成長を是とした未来志向の「メタボリズム」を掲げ、黒川さんは数々の建築を手掛けていましたが、限界を感じました。