1位は山形県の芋煮汁 読者が選ぶ郷土汁10選

全国各地で古くから伝わる郷土汁。独自の風土や文化に根ざした味わいは奥が深い。47都道府県の候補から、一押しの一品を読者797人が選んだ。

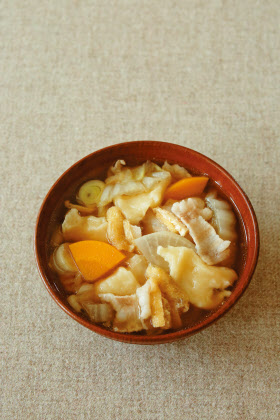

1位 芋煮汁

牛肉 後を引くおいしさ

材料(2人分)

里芋小3個 こんにゃく30g 長ネギ1/4本 マイタケ30g シメジ30g シイタケ1枚 牛切り落とし100g しょうゆ小さじ2 酒小さじ1

(1)里芋は皮をむく。こんにゃくは一口大に切り、熱湯でさっとゆでてざるにあげる。

(2)長ネギは小口切りにする。マイタケとシメジは小房に分け、シイタケは細かく切る。牛切り落としは一口大に。

(3)鍋にだし2 1/2カップと里芋を合わせて火にかける。沸騰したらあくを取り、残りの具材としょうゆ、酒を加えて煮る。少量の塩で味をととのえる。

山形では秋になると家族や親しい人たちで河原に集まり、芋煮の大きな鍋を囲んで「芋煮会」を開く習わしがある。知名度は高く「食べてみたい」との声が多く寄せられた。味付けや具材は地域や家庭により様々。他の東北地方にも芋煮はあるが「山形のものは牛肉を使い、後を引くおいしさがある」(千葉、50代男性)と支持された。

2位 三平汁

サケにジャガイモ 北の大地らしく

ダイコン2cm ジャガイモ小1個 ニンジン1/5本 塩ザケの切り身2切れ 味噌大さじ1~2 すりおろしショウガ1/2片

(1)ダイコン、ジャガイモ、ニンジンはいちょう切りにする。塩ザケは一口大に切り、湯通しして水気を拭く。

(2)鍋に昆布だし2 1/2カップと野菜を入れてやわらかく煮る。サケを加えてひと煮する。

(3)汁の塩気を確かめ、好みの味になるまで味噌を溶き入れ、すりおろしショウガをのせる。

道南発祥とされる郷土料理で、冬の北海道でよく食べられている。「サケやジャガイモなど、北海道のおいしいものがまとめて味わえる」(栃木、40代女性)と北の大地らしい味わいが人気だった。

魚はニシンやタラなどを使うこともある。地元の人は「冬にビールや日本酒の肴(さかな)として、鍋を囲むのが習慣」(北海道、60代男性)。お酒にも合う。

3位 カニ汁

殻からも良いだし ぜいたくに

ダイコン2cm、ゆでズワイガニの脚4本、味噌大さじ1~1 1/2

(1)ダイコンは細切りにする。ズワイガニは殻ごと食べやすい長さに切り、身が出しやすいよう縦に切り込みを入れる。

(2)鍋に昆布だし2カップと(1)のダイコンを入れて火にかけ、軟らかくなるまで煮る。

(3)(1)のカニを加えてひと煮し、味噌を溶き入れる。器に盛って三つ葉適量をのせる。

冬の味覚、カニを使った味噌汁。鳥取ではズワイガニ漁がさかんだ。身には甘みがあり、殻からも良いだしが出る。「日本海側で食べたことがあり、ぜいたくでおいしかった」(兵庫、20代女性)と現地での体験を挙げる人も。出身者からは「具はメスの親ガニ」(千葉、80代男性)との流儀も聞かれた。

4位 けんちん汁

おなじみのレシピ 実は鎌倉発祥

家庭料理でおなじみだが、神奈川県鎌倉市の建長寺が発祥との説がある。鎌倉時代、禅僧が野菜の皮などを無駄にしないようにと考案した「建長汁」が転じたという。本来は精進料理なので肉は使わず、だしはカツオや煮干しではなく昆布から取る。

ダイコンやニンジンなどの野菜と豆腐をごま油でいため、だしを加えてしょうゆと少量の塩で味付けする。「冷蔵庫の始末料理にも、おもてなしの汁物にもなる」(神奈川、50代女性)と家庭の強い味方だ。「ゴボウから出た良いだしがニンジン、ダイコンにもしみる。大地のパワーをしみじみと味わいたい」(東京、50代女性)と素材の味を楽しめるのも良い。

5位 赤だし味噌汁

深いうまみ アサリやなめこで

東海地方では、味噌汁といえば豆味噌を用いた赤だし。名物の八丁味噌は愛知県岡崎市八帖町で、大豆と塩を原料に長期熟成させて造られている。赤褐色の色合いが特徴で、深いうまみとコクがある。白味噌などと違い、煮込んでも風味が飛びにくい。出身者から「ソウルフード」(神奈川、50代女性)との声が多数。

「帰省の際には必ず食べたい」(熊本、40代男性)、「最後の晩さんはこれ」(愛知、60代男性)と熱烈な支持を集めた。「大人になってから初めて八丁味噌を食べて以来、大好きに」(東京、50代女性)という県外の人も。好きな具としてはアサリやなめこが挙げられていた。

6位 イワシの団子汁

海の恵み おかずとしても

千葉県九十九里は江戸時代からイワシ漁で栄えた。イワシを手開きにして包丁で細かくたたき、味噌やショウガなどを加えて作る団子が入った郷土汁はうまみたっぷり。「新鮮な身を団子にした、海の恵みを感じる一品」(東京、50代女性)だ。「小さい頃は魚が苦手だったが、味噌で魚臭さもなくなりおいしかった」(千葉、40代女性)と万人に好まれそう。

「波乗りに行って、民宿で食べて冷えた体が温まった」(神奈川、50代男性)。ボリュームがあり「おかずとしてもおいしい」(東京、50代男性)。「カルシウム満点」(京都、60代女性)と栄養価の高さも注目された。

7位 冷や汁

好みの薬味 たっぷりのせて

宮崎では夏になると日常的に食卓にのぼる。アジなどの魚のすり身にあぶった麦味噌を加え、だしでのばして冷やし、豆腐やキュウリなどを加え、温かいご飯にかけて食べる。「あつひやがたまらない。好みの薬味をたっぷりのせる」(北海道、40代男性)とショウガや青ジソの香味野菜も食欲をそそる。

のどごしが良く「夏の食欲のない日にはこれ。麦味噌の甘味とコクが最強だと思う」(神奈川、50代女性)とやはり夏に食べたい郷土汁として挙げられていた。手早く作って食べられるため「忙しい時や口をさっぱりさせたい時にはぴったり」(大阪、70代女性)だ。

8位 とろろ汁

粘り強い 地場の自然薯で

静岡市駿河区の丸子地区は旧東海道の丸子宿にあたり、とろろ汁は十返舎一九の「東海道中膝栗毛」や歌川広重の「東海道五十三次」にも登場するほどの名物。粘りが強い地場の自然薯(じねんじょ)をすりおろして味噌仕立てにし、麦ご飯にかけて食べる。「学生時代に旅行した際に初めて食べた。普通のとろろと違って、とても粘り気があり濃厚な味だった」(神奈川、70代男性)。

「サバの味噌汁のとろろやおすまし、とそれぞれの家の秘伝がある。様々なとろろ汁を食べつくしたい」(静岡、60代女性)と、地元では作り方にバリエーションがあるよう。自然薯は食物繊維やビタミン類が豊富だ。

9位 すいとん

野菜たっぷり 胃に優しく

群馬は小麦粉の一大産地。小麦粉を練って一口大にしたすいとんや、平たい麺のようにした「おっきりこみ」を汁物に入れて食べる習慣があるという。「戦時中に食べたと言って、よく実家で作ってくれた思い出の味」(千葉、50代男性)、「食生活が豊かではなかった昭和半ば、いくつかの大ごちそうの中の一つだった」(東京、60代女性)と、すいとんそのものを懐かしむ声が多かった。

「野菜をたっぷり入れたすいとんは、栄養バランスも良くて胃にもお財布にも優しい」(神奈川、50代女性)。消化が良いので、年末年始、豪華な食事が続いて胃腸が疲れた時にも良さそうだ。

10位 白味噌汁

平安時代の貴族の味

京都をはじめ関西で好まれる白味噌はほんのり甘め。平安時代から造られていたという。貴重だった米麹(こうじ)をたっぷり使った白味噌は貴族ら上流階級の間で食されていた。「白味噌の風味がみやび」(大阪、60代男性)と上品なイメージから好まれた。

京風は正月の雑煮も白味噌仕立て。特に出身者はこだわりが強いよう。「お雑煮は絶対、白味噌。味噌の甘さとこっくりとしたおいしさが好き。味噌はたっぷりと使う」(大阪、50代女性)。雑煮の具にはいわれがあり「大きな里芋が入っていて、頭(かしら)芋と言って、出世するようにという意味があると祖母から教えられた」(兵庫、50代女性)。

食材取り寄せ 食事で気分転換

郷土汁は土地の特産品や調味料が使われるなど、地域によって特色が異なる。祝い事や仏事などで振る舞われたり、日常の食卓で親しまれたりと世代を超えて受け継がれてきた。

読者からの回答では「祖母の家に行くと、ブリのかす汁を鍋いっぱい作ってくれた」(大阪、30代女性)、「旅先の福島で食べた『こづゆ』が忘れられない」(東京、40代男性)と様々な思い出も寄せられた。新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない今、年末年始の帰省や旅行を見合わせる人は多いだろう。遠出はできなくても、普段の食事に郷土汁を取り入れて、食事で気分転換をはかるのもいい。熱々の汁物は寒い時期に体を温めるのにもぴったりだ。

「郷土汁はだし一つとっても、昆布かカツオ、または煮干し、と違いがあり、土地によって異なる味を楽しめる」。書籍「飛田和緒の郷土汁」の著者で、料理家の飛田和緒さんは言う。多くは素材の味を生かした素朴な味わいだ。「地元の食材や調味料を取り寄せて作ってみるのも楽しい」と勧める。

ランキングの見方

調査の方法

候補となった47都道府県の郷土汁

(生活情報部 関優子)

[NIKKEIプラス1 2020年12月26日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。