コロナでも豆は売れているが 丸山珈琲「閉店」のナゼ

2020年秋、高品質のスペシャルティコーヒーの市場をけん引してきた丸山珈琲(長野県軽井沢町)が一度に5店舗で喫茶をやめ、業界関係者や愛好家らの注目を集めた。10月31日に表参道Single Origin Store(東京・港)と鎌倉店(神奈川県鎌倉市)、MIDORI長野店(長野市)を閉店。西麻布店(東京・港)は物販・商談スペースなどを備えたショールームに、尾山台店(同・世田谷)は物販とテークアウトの業態に転換した。現在、営業する9店のうち喫茶スペースがあるのは4店のみになった。

「新しい生活様式」のもと、コーヒーの家飲み需要が伸びる一方、「店」のあり方が問い直されている。今回の決断は、そんな業界共通の課題を反映しているのか。それとも高級コーヒー特有の理由によるものなのか。丸山健太郎社長に実情と真意を語ってもらった。

――業界には「市場が激変しているとはいえ、こんな大胆な決断をよく下せたものだ」と理解を示す人もいます。ただ、消費者との接点が減ってしまうデメリットも懸念されます。今回の決断に迷いはなかったのでしょうか。

「もちろん葛藤はあったし、胸が引き裂かれる思いもしました。長野に閉店の手伝いに行った時も、心はボロボロで。ひいきのお客様の不満の声も届くし。しばらくはボーっとして色々考えてしまいました。やっぱり閉めなくてもよかったんじゃないかとか。でも1カ月たつと、実はそれほど悩むことじゃない、店を閉めるのも思ったほど悪いことじゃないとわかってきた」

――採算的にみて閉めるべきだった?

「実のところ、コロナ禍にかかわらず数店の喫茶は閉めたほうがいい状況でした。丸山は順調だ、と見る人もいたでしょうが、内情は違います。特に東京の店は話題性やブランディングの面ですごい効果はあったけれど、従来の運営スタイルは利益が出にくい。そしてコロナによって今後の予想がつかなくなった。このまま続ける選択肢もありましたが、これが事業モデルを考え直すいい機会になると判断したのです。コロナ禍であればお客様も納得するだろうと」

――店の運営形態が理由でしょうか。

「僕は世界と戦うためにまず東京に出よう、ということで2012年、尾山台に出店しました。その時、軽井沢で成功しているフルサービスの店にするか、それとも東京に合わせた効率重視のモデルにするか迷ったんです。僕の中では、スペシャルティは特定の地域で生活に欠かせない飲み物になるだろう、という目算があった。それで軽井沢のモデルでじっくり店を増やしながら成功を目指そうと考えました」

「けれどもその後、米ブルーボトルコーヒーの日本進出の噂を産地で聞いて、先手を打とうと急いで西麻布の店を開くことになった。さらに国内でも次々とサードウエーブ系の店が開き、競争状態が激変しました。そうした中で、フルサービスで戦うことは必ずしも勝ちゲームにはならないということがわかってきた。気をつけないと既存店の売り上げが前年を下回りかねない状況になったのです」

――顧客は順調に増えていたのでは。

「もう一点、目算が外れたのが、スペシャルティの市場拡大のスピードです。そこは少し楽観的に考えていた。今もスペシャルティのマーケットは着実に、じわじわと広がってはいる。でも思ったほど早く浸透しなかった。想定よりもまだ市場が小さいので、西麻布店と表参道店や渋谷のコーヒーバッグの店が食い合うほどでした」

――閉店を決めたのはいつごろですか?

「店を閉めよう、と決断したのは9月です。実は7月ごろまでは新規出店を考えていたぐらいでした。でも丸山珈琲にとって稼ぎ頭の軽井沢の店の売り上げが、7月、8月と良くなかった。別荘族のお客様も外出を控え、売り上げは平時の8割ぐらいになった。これが1つの警告になりました。やはり喫茶は水物だ、と」

「そこで会社の継続性を念頭に、冷静に計算したんです。豆を売るだけにしたらどうなるかと。すると数字はいい。実際に西麻布も尾山台も豆は売れている。コロナになってさらに伸びた。なるほど、ショールーム的にフルサービスの店を運営しながら豆を売る、という東京での作戦は変えなきゃいけない、という結論がはっきり出た。もう人の目は気にしていられないと」

――店があるから豆が売れる、という相乗効果もあったのでは。

「西麻布も尾山台も喫茶を閉めても豆は売れています。やってみてわかったんですけど、物販というのは機能として独立しているんです。もちろん、集客面でのブランディング効果はありました。ただ、そのお客様が喫茶に通い続けるとは限らない。豆は買い続けてくれますが」

――丸山珈琲は今後、どんな会社になっていくのでしょうか。

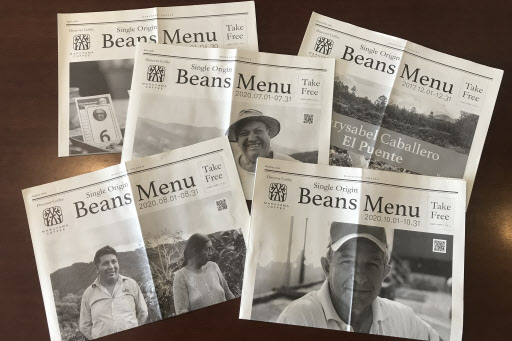

「ウチはメーカーに近い会社になります。丸山珈琲の強さは高品質な豆のバイイングにありますから。素晴らしいコーヒーが提供できるのであれば、別に丸山珈琲の名前が最終消費者の目に触れなくてもいい。ウチの生豆を使いたいというプロはたくさんいて、海外からも引き合いがものすごくある。豆の卸売りは国内外で積極的に増やしていきます」

「焙煎(ばいせん)した豆の需要も大きい。当社のテーマの1つは、高品質を保ちながらの販売チャネルの多様化。4月末に低価格スーパーのロピアでオリジナルブレンドを発売しましたが、思った以上に売れています。スーパーは重要なチャネルです。EC(電子商取引)も売上高の半分ぐらいに伸ばしたい。自社サイト以外にも販路を広げます。日常使いのスペシャルティについてはいずれ新しいブランディングも考えることになるでしょう」

――スペシャルティの需要はまだ伸びますか?

「コロナ禍で改めてわかったのは、よりおいしいコーヒーを日常的に飲みたい消費者が確実に増えていること。喫茶の客は減ったけれど、店頭での豆売りはすごい増えたし、通販も、スーパーでの売り上げも伸びた。僕が懐疑的だったドリップバッグとかも売れた。ただ、その多くはスペシャルティでも、コアなファンが求めるトップクラスの豆ではなく、少し下のボリュームゾーンなんですね。もちろんこのゾーンでも品質はとても高いのですが」

――需要の裾野を掘り起こしていくと。

「今後はこのボリュームゾーンをきっちりとっていく。それによってバイイングパワーが増し、トップクラスの豆をもっと買えるようになる。そうすれば、素晴らしい生産者の豆を目利きして、届けるべき消費者に届けるという、僕が目指す両者の橋渡し役を果たせることになる。スペシャルティもメジャーな存在になっていく。その場合、別に店がなくてもいいんです」

「一方で、上顧客を抱える飲食店関係者などにスペシャルティの素晴らしさや面白さを伝える機会を増やします。例えば、ワインに精通した人やソムリエは、コーヒーは焙煎でいかに味が変わるかという話に興味を抱いて、スペシャルティの概念を正確に理解してくれる。こういう方々を通じて、最高級の豆を求めるお客様を徐々に増やしたい。ボリュームゾーンとトップクラス、その双方でお客様を増やして、スペシャルティをもっとメジャーな存在に育て、当社も売上高20億円の壁を超えたいと思います」

――店はもう増やさないつもりですか?

「僕は正直、お店にそれほどこだわっていない。でも、店をあきらめたわけじゃありません。フルサービス型店舗は東京でのライフサイクルが終わりました。長野県の店は今のままで大丈夫。時間をゆっくり使う場所だから。東京に新店を出すなら店作りのイノベーションが必要でしょう。ブランド感があり、経済合理性の高いスタイルですね。でも今、新しい手を打つのは得策じゃない。状況が不安定すぎます」

――喫茶の縮小による負の影響は克服できますか?

「複数の店を閉めることで、若い社員が経験を積む機会や、バリスタが腕を磨く場が減ってしまう。ここは我慢してもらうしかありません。人材育成の面では不安も残ります。これは仕方がないことです。でも合理的に考えれば、やはり今、店を閉めて良かったと思っています。コロナが収束したら、消費者の振るまいの変化を見定めて、新しいコンセプトの店をしれっと出しますよ。きっとね」

(名出晃)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。