外出自粛や在宅ワークのせいで、装いのTPO(時と場所と場合)に思いを巡らす機会がめっきり減ってしまった。このTPOという概念を提唱したのがVAN(ヴァンヂャケット)創業者の石津謙介さん。日本人男性をおしゃれに目覚めさせた立役者だ。その教えは息子である服飾評論家の石津祥介さんへ、さらに孫の石津事務所/石津商店ファッションディレクターの石津塁さんへと受け継がれた。ファッションを楽しみにくい今だからこそ、謙介さんの遊び心あふれる美学に触れてみるのもいい。祥介さん、塁さんによれば、キーワードは「ええかっこしい」なのだとか。(この記事の〈下〉は「石津謙介氏の50年ものコート今も 服への愛着ずっと」)

謙介流 着物の下にポロシャツのハズしで粋に

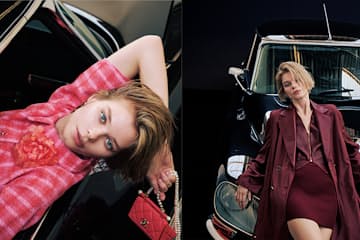

――写真にある謙介さんのドレスアップ姿。ディナー・ジャケットにブーツを合わせてカッコいいですね。

塁「場所は、祖父が晩年よく足を運んだ四ツ谷の『ピガール』。僕もときどき行くオーセンティックなバーです。ディナー・ジャケットに側章(パンツの脇の飾りのライン)入りのチノパンをはき、ウエスタンブーツを合わせています。カジュアル・ミーツ・ドレッシーという感じですよね。いっとき、それが祖父・謙介の自慢のドレススタイルで、あちこちで着ていました」

しゃれっ気満点のディナー・ジャケットスタイル。石津謙介さんは、遊びを取り入れた正装がお手の物だった 撮影:関戸勇 石津事務所提供

――正装スタイルでも完璧に整えず、少しハズす。そこがこだわりだったのですか。

塁「どこかの部分でルールを守っていれば、ほかには遊びがあってもいいということだったのでしょう。年をとってからは着物の下にポロシャツを着るなど、大胆にハズしながら粋な着こなしをしていました。ディナー・ジャケットスタイルも、上下デニムのものなど何着もありました。まだ50歳そこそこの僕にはそこまでのハズしはできないですけどね」

――謙介さんは人と違うものを好まれたのですね。

塁「人と同じものは嫌だ、という意識がとにかく強かったですよね。車だったり、洋服だったり、身につけるもの、ライフスタイルすべてが、ちょっと人と違うものばかりでした」

祥介「レノマ(renoma)のバッグを買うと、いつの間にか『r』のマークをとってしまう。『俺はブランドがいいから買ったんじゃない、バッグがいいから買ったんだ』って言ってね」

「流行しているから着ている、というのを嫌がるおやじでした」

塁「偏屈でもある。ただしユーモアもあったんじゃないかな。そのかばんがほしくて買っているのだけど、レノマがほしくて流行に乗って買った思われるのが嫌。逆に目立つのですけどね(笑い)」