生きた化石イチョウ 絶滅逃れた復活理由は人との共存

今年も、晩秋に美しく色づいた姿を見せてくれたイチョウ。その葉は、最初はゆっくりと、その後は一斉に葉を落とし、道を黄色く埋め尽くす。ただ、研究者によれば、この現象は年々遅くなっているという。気候変動の兆候だ。

「『イチョウの木の一番の見ごろはいつですか』とよく聞かれます。そのときは、10月21日と答えていました」と、300本以上のイチョウの木がある米バージニア大学ブランディ実験農園の責任者、デビッド・カー氏は言う。

1997年からこのイチョウ並木を管理しているカー氏は、秋が暖かくなり、黄葉の時期も遅くなっているのは明らかだという。「最近は、見ごろが10月の終わりや11月の最初の週に近づいているようです」

しかし、太古から存続してきたイチョウにとって、今回が初めて体験する大きな気候変動というわけではない。またイチョウの物語は、人間の無関心が自然を破壊するという、よくあるストーリーでもない。

野生のイチョウは絶滅危惧種

米ノースダコタ州で出土した化石から、イチョウ(学名:Ginkgo biloba)は6000万年もの間、現在の形のまま存在していることがわかっている。同じような遺伝子を持つ先祖は、1億7000万年前のジュラ紀にも存在していた。

『イチョウ 奇跡の2億年史』(河出書房新社)の著者で、世界有数のイチョウの専門家でもあるピーター・クレイン氏は、「2億年近い歴史の中でイチョウは徐々に数を減らし、絶滅しかけました。その後、人間の関与によって復活を遂げたのです」と語る。

国際自然保護連合(IUCN)は、野生のイチョウを「絶滅危惧種(Endangered)」に分類。中国にわずかに存在するだけと考えられている。この秋、黄色くなった落ち葉の歩道を歩いた人は、希少な体験をしたといえるかもしれない。自然から姿を消しかけていたこの種を救い、世界に広めたのは人間だ。「これは偉大な進化の話です。そして、偉大な栽培の歴史でもあります」とクレイン氏は言う。

いまのイチョウは最後の生き残り

現在の地球には、5つのタイプの種子植物がある。もっとも多いのが被子植物。そして、マツ類、グネツム類、ソテツ類があり、イチョウ類がある。植物界においてイチョウのグループ(綱)には、ただ一種、イチョウ(Ginkgo biloba)しか現存しない。

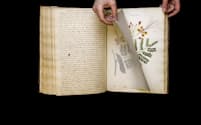

太古の世界には、さまざまな種のイチョウが存在していたと考えられる。中国中部の炭鉱で見つかった1億7000万年前の植物の化石は、葉の形と種子の数が微妙に異なるが、イチョウによく似た姿をしている。

イチョウは、カブトガニなどと同じように「生きている化石」と呼ばれることが多い。はるか昔にはさまざまな種が存在していたグループの生き残りだからだ。

一説によると、世界中でイチョウが死滅を始めたのは1億3000万年前ごろのこと。被子植物が多様化し、広がり始めた時期だ。現在は、23万5000種以上の被子植物が存在する。被子植物は進化や繁殖、成長が早く、果実や花弁があるため、植物食動物や授粉者にとってイチョウよりも魅力的だ。

「イチョウは、新しい植物との競争の中で、隅に追いやられたのでしょう」とクレイン氏は言う。

新生代になると、6600万年前ごろに始まった寒冷化とともに、イチョウは北米やヨーロッパから姿を消し始める。1万1000年前に最終氷期が終わったとき、イチョウは中国にしか残っていなかった。

人が絶滅の危機を救った?

イチョウの木は強烈な臭いを持つことで知られている。メスの木は種子を作るが、その種子は酪酸を含む肉質外層に包まれている。酪酸は、人間の嘔吐(おうと)物の特徴的な臭いでもある。

では、なぜ進化の中でこのような悪臭を身につけたのだろうか。クレイン氏はこう話す。「私の想像では、臭いが強いものを好む動物に食べられることを狙ったのです。排出された場所で発芽するのです」

この種子が、1000年前に人間がイチョウを好むきっかけになったのかもしれない。外層を除去したイチョウの種子は、ピスタチオによく似ている。中国の人々は、その種子を食べるため、ほかの場所では存在しなくなって久しいイチョウの木を植え始めたのかもしれない(イチョウの種子はギンナンとして知られ、有害成分を含む外層を取り除けば食用できる)。

イチョウがヨーロッパに持ちこまれたのは、17世紀後半になってのことだ。日本を旅したこともあるドイツの博物学者エンゲルベルト・ケンペルが、イチョウをヨーロッパに紹介したと考えられている。今では、イチョウは米国東海岸で特によく見る木の一つだ。虫や菌類、大気汚染に対する自然耐性が高く、コンクリートの下でも根を張ることができると考えられている。

かつて、野生のイチョウは絶滅したものと思われていたが、20世紀初頭に中国東部で栽培種ではないと考えられるイチョウが見つかった。2004年に発表された論文は、かつて仏教の僧侶が栽培していた木だと反論したが、中国南西部に別の野生のイチョウが生息している可能性があるとしていた。

その後、2012年に発表された論文で、中国南西部のターロウシャンに野生のイチョウが生息している証拠が示された。

この論文の著者で、中国の雲南大学の生態学者である唐勤(シンディ・タン)氏は、「中国の亜熱帯地域にある『避難場所』には、まだ野生のイチョウ個体群があるかもしれないと考えていますが、さらに詳しい調査が必要です」と話す。栽培種の改良を目指す育種家にとっては、このような野生の木が持つ遺伝的多様性はまさに貴重な宝だ。

しかし、クレイン氏はイチョウの将来を危惧してはいない。イチョウの人気は、種の存続に役立つからだ。「野生では見つけづらく、懸念される状態かもしれませんが、絶滅することはないでしょう」。クレイン氏はそう話している。

(文 SARAH GIBBENS、訳 鈴木和博、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2020年12月3日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。