筋肉減らさない食事のツボ 朝は手のひらサイズの肉魚

筋肉とたんぱく質(中)

若々しい体の維持に不可欠な「筋肉」。しかし、年齢とともに筋肉量は減っていく。さらに、コロナ禍によって運動不足が続くと、筋肉減少は加速していく。「筋肉減少に歯止めをかけるには、筋肉の材料となる朝のたんぱく質摂取から見直す必要があります」と、立命館大学スポーツ健康科学部の藤田聡教授は言う。朝に取るたんぱく質がなぜ重要なのか、手軽に取れるたんぱく源は何かを紹介しよう。

朝食でたんぱく質が不足していると筋肉量が減る

「最近、階段を上るのがきつくて、ついエスカレーターを選んでしまう」という人は、筋肉量が減っているかも? 「筋肉は20~30代をピークに減りはじめます。40歳からは10年ごとに約8~10%、70代の10年間では15%減少します。筋肉の減少は、年齢とともに運動する機会が減るからだけでなく、ごく健康な人、誰にでも共通して起こる事実です」と、立命館大学スポーツ健康科学部の藤田聡教授は言う。

加齢にともなう筋肉減少に加えて、コロナ禍による活動量の低下で、筋肉減少には拍車がかかる一方だ。一念発起してジョギングなどの運動習慣を始めた人もいるかもしれないが、「朝食を抜いたり、たんぱく質を十分に取れていないと、運動の効果が得られないどころか、元ある筋肉が削られてさらに減少するリスクがあります」(藤田教授)。

運動をすると、糖質や脂質がエネルギー源として消費されるが、それだけでまかなえない場合はエネルギー源として筋肉が分解される。「運動量に見合ったたんぱく質を補っておかないと、ハードな運動をすることが筋肉減少の危険を高める要因になってしまいます」(藤田教授)。

たんぱく質は、筋肉や血管、内臓や皮膚、ホルモンや酵素といった全身の組織の材料となる。その総重量は体重の30~40%にも及ぶ。「特に、筋肉においては、水分以外の約80%がたんぱく質によって構成されています」(藤田教授)。

筋肉量の維持のためには、材料となるたんぱく質を食事から補うことが欠かせない。

さらに、近年の研究からわかってきたことがある。「一日に取る合計量よりも、朝・昼・夜の3食で均等に、十分な量のたんぱく質を取ることが筋肉合成のカギを握ります」(藤田教授)。

ドイツで194人の高齢者(75歳以上)を対象に、たんぱく質の摂取量と朝・昼・夜の摂取量の分布を評価した研究がある。朝食のたんぱく質量が不足しているとフレイル(身体的機能や認知機能の低下が見られる、介護リスクを高める状態)のリスクが有意に高くなった[注1]。

では、筋肉の合成のために私たちはどのくらいのたんぱく質を取るべきなのか。

藤田教授は、「厳密に言えば、必要なたんぱく質量は、身体活動レベルや体の大きさによって人それぞれ異なります。主にデスクワークで時々軽い運動を行う人の場合、1日に必要なたんぱく質の量は体重1kgあたり約0.9g。体重60キロの人なら、1日54gが目安となります」(藤田教授)。

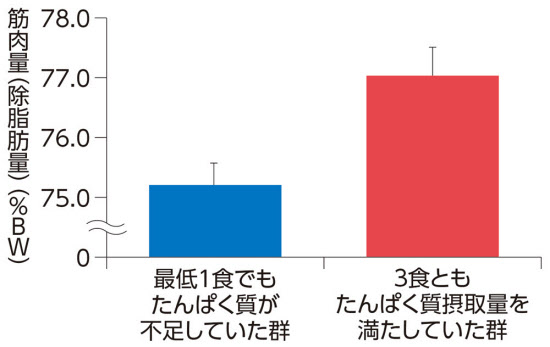

藤田教授が、若者を対象に、3食のたんぱく質摂取配分と筋肉量との関係を調べた研究がある(下グラフ)。その結果、「3食の食事すべてでたんぱく質摂取の基準量を達成していた群では、筋肉量(除脂肪量)が有意に高くなりました」(藤田教授)。また、同じく若者を対象にした研究で、「朝食を抜いている群は、筋肉量が少ないことも確認しました」(藤田教授)[注2]。

3食ともたんぱく質摂取が十分だと筋肉量が多い

[注1]Nutr J. 2013 Aug 5;12:109.

[注2]Nutr Res. 2018 Dec;60:26-32.

朝の体は「筋肉分解モード」。たんぱく質を重点的に

朝ごはんのときに卵やヨーグルトを取っているから、たんぱく質は不足していないだろう、と思うかもしれない。しかし、「トーストとコーヒー、卵料理」や「ごはんと味噌汁、納豆」といったシンプルな朝食で取れるたんぱく質は、10~12gほど。「効率よく筋肉を合成するには、1食あたり20gのたんぱく質摂取を目指したいところ。一般的な朝食の10~12gでは、約10g足りないことになります」(藤田教授)。

実際、2012年の国民健康・栄養調査の結果を解析した研究では、日本人の1食あたりのたんぱく質の摂取量が20g以上の人の割合は、夕食では多いが、昼食、朝食では少なくなった。また、朝食においては、たんぱく質摂取量が20g以上の人は、30代から70代の全年代で5割にも満たないことがわかった[注3]。

「朝は軽く取り、昼もパンや麺類などの糖質中心、夜だけがっつり肉を食べる、という食べ方は、筋肉を合成モードに持っていけない残念な食べ方といえるでしょう」(藤田教授)。

では、朝にたんぱく質を摂取することが、筋肉合成にどう影響するのだろう。

藤田教授は、「筋肉の合成は、たんぱく質を摂取し、消化し、アミノ酸の血中濃度が上がることによってスタートします」と説明する。

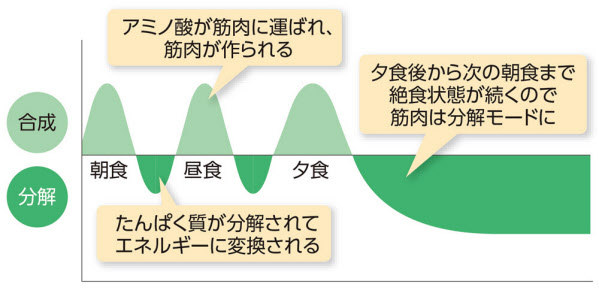

下図のように、食事でたんぱく質を取ると、筋肉では筋たんぱくの合成が進む。しかし、食後に時間がたつと、筋肉は合成から一転して分解モードになる。

こうして筋肉は一日の中で分解と合成を繰り返しているが、「たんぱく質の摂取量が十分でないと、アミノ酸の血中濃度が上がらず、筋肉合成のスイッチがオンになりません。それどころか、たんぱく質不足によって筋肉の分解が始まってしまうのです」(藤田教授)。

下図を見てわかるように、1日の中で、最も筋肉の分解モードが長く持続しているのが朝だ。「だからこそ朝には十分な量のたんぱく質を意識的に摂取し、合成スイッチを入れる必要があります」(藤田教授)。

朝は最もたんぱく質補給が重要

「筋肉合成のためのたんぱく質の不足が長期間積み重なると、それだけ筋肉量の維持が難しくなります」と藤田教授。

なお、朝、たんぱく質を取ることによる効果は、筋肉の維持のみにとどまらない。「たんぱく質は、食欲を抑えるホルモンの分泌に関わっているため、食後の満腹感を高め、食べ過ぎや、仕事中の間食を抑えられます」(藤田教授)。

また、食後に体がぽかぽかするのは、食事誘発性熱産生(DIT=Diet Induced Thermogenesis)という反応が起こるためだが、「たんぱく質摂取量が多いほどDITは高まります。また、筋肉量が多いほどDITは高まります。つまり、筋肉量がしっかり維持されていると、脂肪が燃焼しやすく痩せやすい体を手に入れることができるのです」(藤田教授)。

たんぱく質を取ることによるアンチエイジングの御利益は、たくさんあるのだ。

[注3]Geriatr Gerontol Int. 2018 May;18(5):723-731.

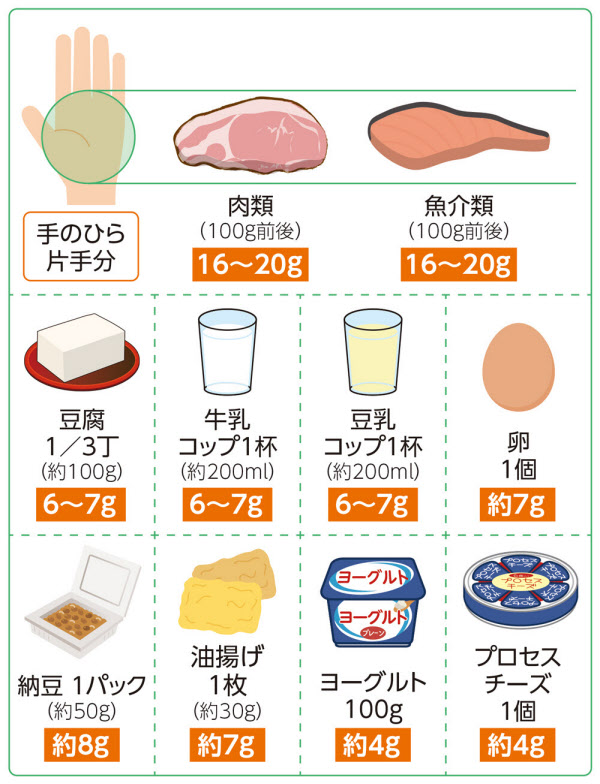

1食あたり20gのたんぱく質は「手のひら」で量る

筋肉に合成スイッチを入れる目安は、1食あたり20gのたんぱく質。この量を取る目安として、下図を参照してほしい。調理されたりカットされたりしている肉や魚の場合は、手のひらと同じサイズを目安にしよう。「肉や魚の場合、たんぱく質の含有量は、総重量の20%ほどになる。手のひらと同じサイズなら重量は約100g、含まれるたんぱく質は20gほどになる」(藤田教授)。いつもの朝食に、乳製品や大豆製品をプラス。サラダにツナやサバ缶を加えたり、間食に高たんぱくのギリシャヨーグルトやチーズ、プロテインバーなどを取ったりするのもいい。

肉や魚は手のひらで量ると簡単

なお、動物性たんぱくよりも植物性たんぱくのほうがヘルシーな印象があるが、藤田教授は、「同じたんぱく質でも、それぞれ特徴や性質が異なります」という。

動物性たんぱく質は、体に必要なアミノ酸を豊富にバランスよく含む。「魚や肉、乳製品には、筋肉の合成スイッチを強く入れるロイシンという必須アミノ酸が豊富に含まれることが特筆すべきメリットです」(藤田教授)。一方、植物性たんぱく質は、必須アミノ酸の種類や量は劣るものの、脂質が少なく、脂肪の燃焼を助ける働きを持つアルギニンというアミノ酸が多く含まれる。どちらも組み合わせて取ると良さそうだ。

また、たんぱく質は、消化吸収のスピードが速いほど効率よく筋肉が作られる。「脂質が多いと、消化スピードはゆっくりになります。また、かたまり肉よりも赤身ひき肉のほうが、消化されやすい形状であるため、筋肉になりやすいといえます」(藤田教授)。

1食20gを目安に、意識的にたんぱく質摂取を始めよう。

(ライター 柳本操、図版 増田真一)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。