オシッコ我慢できず、尿漏れ… 過活動膀胱に新治療法

男女問わず、40代以上の日本人の8人に1人に見られる過活動膀胱(ぼうこう)。急にがまんできないような尿意を感じたり、そのためにオシッコをもらしたり…。トイレが近いことも多く、「外出や旅行も気軽に楽しめない」「仕事中に何度もトイレに行きづらくて困る」などと悩んでいる人も多い病気だ。

その最新治療である「ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法(ボツリヌス療法)」が2020年4月から保険適用になった。既存の薬や治療法では効果がなかった人も症状が改善する可能性がある。ボツリヌス療法とはどんなもので、どんな患者に向いているかなどについて泌尿器科医に聞いた。

がまんできない尿意をもたらす病気

年齢とともにオシッコ問題は増えてくる。トイレが近くなったり(昼間頻尿)、夜オシッコで起きてしまう(夜間頻尿)などは多くの人が経験するが、「急にオシッコがしたくなり、がまんできないほどになる」(尿意切迫感)、「尿意をがまんしきれずにオシッコをもらしてしまう」(切迫性尿失禁)といった症状で日常生活に支障をきたすようになったら「過活動膀胱(OAB)」と診断される。

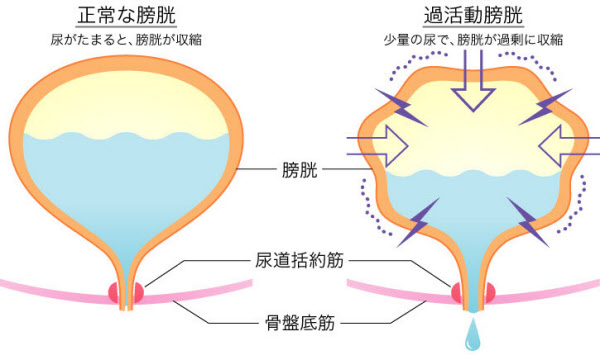

亀田総合病院(千葉県鴨川市)ウロギネ・女性排尿機能センターの野村昌良センター長は、「過活動膀胱は、なんらかの原因で尿をためる臓器である膀胱のコントロールに問題が生じ、少量の尿でも膀胱が過度に収縮してしまう病気。このとき急に強い尿意を感じたり、がまんできずに失禁してしまうという症状をもたらします」と解説する。

命にかかわる病気ではないが、症状が重くなると「2時間とオシッコをがまんできず映画館やイベントにも行けない」「尿もれが心配で買い物にも出られない」と生活の質を大きく低下させるやっかいな病気でもある。

過活動膀胱とは

男女ともに40代以上で増え始めるが、女性にはよりつらい病気

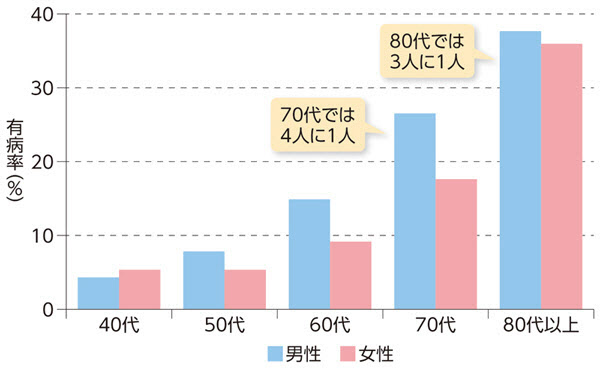

この病気の見極め(診断)で重要なのは尿意切迫感だ。泌尿器科医などが使う「過活動膀胱症状質問票」(OABSS)では、尿意切迫感が週に1回以上あり、かつ頻尿、夜間頻尿、切迫性尿失禁のいずれかの症状がある場合は、過活動膀胱を疑うという。国内で行われた疫学調査では、過活動膀胱の症状のある人は年齢とともに増え続け、40代以降の日本人の8人に1人がこの病気で日常生活になんらかの支障をきたしていることが分かった。

過活動膀胱症状質問票

過活動膀胱の年代別有病率

グラフを見ると過活動膀胱の有病率はどの年代も男性の方が多いが、医療機関に相談する人は女性の方が圧倒的に多いという。その理由について野村センター長は「女性の方が日常生活でトイレの問題を抱えやすいからだと考えられる」と話す。

例えば、ゴルフを楽しむときトイレ付きの休憩所は何ホールか回らないとたどり着けない。男性の場合、どうしてもがまんができないときは「草むらでちょっと」となる人もいるようだが、女性はそうはいかない。また、駅や高速道路のパーキングエリアなどでも女性は個室の数が限られるので大変な思いをすることになる。そうしたことが女性の受診の多さにつながっていると推測される。

膀胱をリラックスさせる薬物治療と膀胱トレーニング

過活動膀胱の原因としては「加齢により膀胱が過敏になる」「脳神経機能の不調」「男性では前立腺肥大」などが考えられるが「原因不明」のケースも少なくないという。

とはいうものの「膀胱の筋肉をリラックスさせる治療を行うと症状が改善されることが多い」と野村センター長。従来の治療の中心は薬物療法で、膀胱の収縮を抑える「抗コリン薬」、オシッコをためるときの膀胱の広がりを促進する「β3受容体作動薬」などの内服薬が用いられてきた。

そうした薬物療法に、適切な水分摂取などの「生活指導」、オシッコをがまんする時間を少しずつ長くする「膀胱トレーニング」、骨盤の底にある筋肉を鍛える「骨盤底筋体操」(※骨盤底筋体操は女性向けのイメージが強いが、男性にも有効。尿道または肛門を数秒間締めるのを何回か繰り返す)などの行動療法を併用すると症状の改善につながるという。

また、男性の前立腺肥大はオシッコが出にくいなど排尿困難などの症状がよく知られているが、頻尿や尿意切迫感など過活動膀胱が主な症状のときには同様の治療が行われる。

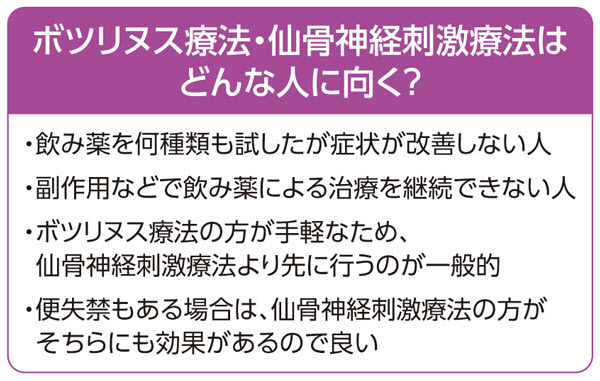

ただ、従来の薬物療法には限界があった。「いくつかの内服薬を試してみても効かない人は2割から3割います。また口が渇きやすくなるなどの副作用で薬を飲み続けられない人もいます」と野村センター長。症状が改善しない女性では、常時「尿もれパッド」を使っている人も少なくないが、パッドを長時間使うことで「かぶれ」が生じたり、「膀胱炎」になることもある。また、尿もれパッドは価格が決して安くはなく、1枚約50円として、1日5枚使うと1カ月当たり7500円になるなど経済的負担もある。

薬が効かなかった人のための新治療法

「内服薬による薬物療法で改善が困難な人のための治療が不可欠と考えてきましたが、最近、その選択肢となる内服薬以外の新たな治療法が登場しています」と野村センター長は話す。

新治療は、内服薬による薬物治療を12週間行っても十分な効果が得られなかった患者を対象としたもので、一つは2017年に保険による治療が可能になった「仙骨神経刺激療法(SNM)」だ。手術により下腹部に電極を埋め込み、膀胱を含めた骨盤まわりを支配する神経(仙骨神経)を刺激することにより膀胱をリラックスさせる治療法だ。ただ、1週間ほどの入院が必要な手術治療であるため、患者にとってのハードルは高かったといえる。

そこで患者の負担の小さな治療法として2020年4月に保険が使えるようになったのが、米国や欧州など多くの国で行われている「ボツリヌス療法」だ。

治療に使われるA型ボツリヌス毒素は、美容外科や形成外科で眉間などのシワをとる治療や眼科で眼瞼痙攣を改善する治療、神経内科における斜頸(しゃけい:首の筋肉が異常に収縮し、頭が傾いたりする)の治療に使われるのと同じもので、神経から筋肉に伝わる情報をブロックすることで筋肉の収縮を弱める。ボツリヌスと聞くと怖い印象を持つ人もいるかもしれないが、「ボツリヌス菌を注射するわけではなく、A型ボツリヌス毒素を有効成分とする骨格筋弛緩剤を注射するので、ボツリヌス菌に感染する心配はありません」と野村センター長は言う。

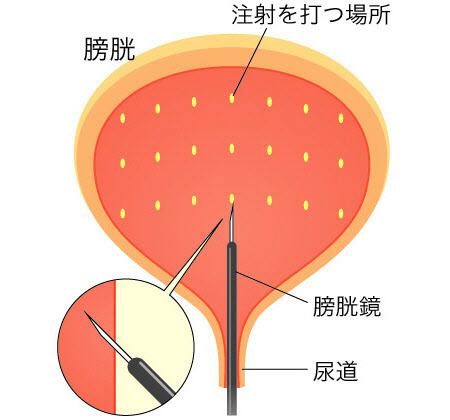

このボツリヌス療法も手術治療の一つに分類されているが、患者の体にメスを入れることはない。尿道から膀胱鏡を挿入し、膀胱内側表面の筋肉の20~30カ所にA型ボツリヌス毒素を注射する治療法である。野村センター長は「注射により膀胱の筋肉の一部の収縮力を弱めることで、膀胱全体の過度な収縮を弱め、症状を改善します」と解説する。

ボツリヌス療法とは

患者の約9割で症状が改善された

「体にメスを入れるわけでもないので、治療による患者の体の負担はほとんどありません」と野村センター長。人によっては内視鏡を挿入するときににぶい痛みを感じることがある程度だ。所要時間は説明から施術終了まで1時間半、うち施術の時間は10分ほどで、検査などを含めても日帰りで治療可能だ。

その治療効果は臨床研究で確かめられている。尿失禁が1日に6回以上あるなど比較的症状の重い患者248人で行った臨床試験では、治療後12週時点で1日の尿失禁の回数が平均で3.4回減少。約2割の患者で尿失禁がなくなったのをはじめ、約9割の患者で明らかな効果が得られたという。「飲み薬では血流によって全身を循環した末に膀胱に分布された成分だけが効くのに対し、ボツリヌス療法では緊張している膀胱の筋肉に局所的に注射を打つので飲み薬が効かない患者でも効果が得られると考えられます」(野村センター長)

短所は定期的に治療を繰り返す必要があること。A型ボツリヌス毒素の効果は永続的ではなく、一定期間で弱まるためだ。すでに治療実績が積み重ねられている海外の臨床データでは、平均7.6カ月で再治療が行われているという。

注意すべき副作用としては、膀胱鏡による治療で見られる尿路感染症などがある。また、A型ボツリヌス毒素の作用は治療後2~3日たって強まるため、膀胱の収縮力が一時的に過度に弱まり、「オシッコが出にくい」(排尿困難)、「全く出ない」(尿閉)といった症状をもたらすことがある。そのため、帰宅後の症状についても対処してくれる医療機関を選ぶのがベストだ。心配な場合は、1泊入院治療も検討したい。

1回当たりの費用は、3割負担の場合、日帰り治療で投薬代も含めて約5万円のところが多い。

女性は、女性の病気全般を診断できる医療機関で相談を

ボツリヌス療法を検討するとき、どんなことに注意したらいいのか。野村センター長は「尿路感染症、がんなど、過活動膀胱と同じような症状をもたらす他の病気でないかどうかを見極めることが大切です。ボツリヌス療法は男女ともに受けられますが、女性の場合、膀胱だけでなく女性の体にも詳しい医師による検査を受けてほしい」と指摘する。膀胱鏡を用いた治療は泌尿器科であれば問題なく行えるが、尿意切迫感や尿失禁の原因が女性特有の病気のこともあるからだ。

例えば、女性では加齢によって子宮がだんだん下がる骨盤臓器脱が起こることがあり、その過程で膀胱を圧迫、刺激し過活動膀胱のような症状をもたらしていることも少なくない。しかし、一般的な泌尿器科は女性の体に詳しくなく、婦人科では膀胱の病気に慣れていないということもあり、女性のオシッコ問題を積極的に診てくれる医療機関は少なかった。しかし、最近では女性泌尿器科、ウロギネ科(婦人科と泌尿器科の中間の診療科)を標榜する医療機関も増えてきているので、そうしたところで相談することも可能になった。

これまで「年のせい」「体質のせい」と思い込み、がまんを強いられることも多かったオシッコ問題。野村センター長は「ボツリヌス療法の登場で過活動膀胱の治療は変わりました。症状を改善して生活をもっと楽しめるようになりたいと思っている人はあきらめずに、ぜひ積極的に相談してください」と話している。

(ライター 荒川直樹、図版制作 増田真一、イラスト 三弓素青)

[日経Gooday2020年10月27日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。