50代のひきこもり 精神科医が語る「脱出の難しさ」

中高年のひきこもり(1)

「子どもの将来を考えると不安で眠れない」「自分が生きているうちに何とかしなくては……」。以前は若者の問題だった「ひきこもり」が長期化し、ひきこもり当事者の年齢が高齢化した結果、80代の高齢の親が50代の子どもの生活を支えるという状況が生まれている。中高年のひきこもりを巡る、いわゆる「8050問題」だ。ひきこもりは解決できるものなのか、心の病気とどのような関係があるのか、親や社会からの正しい支援とはどのようなものなのかについて、ひきこもり問題に長く関わってきた筑波大学・医学医療系教授で精神科医の斎藤環さんに聞く。

自力で解決するのは困難 高齢化傾向は今後も続く

――内閣府が行った調査では、40~64歳のひきこもり状態にある人は推計約61万人(2019年発表の調査)。対して15~39歳では推計約54万人(2016年発表の調査)というように、ひきこもりは、もはや若者だけの問題ではなくなっています。何もできないまま、自分も子も年をとっていくということで、親御さんにとっては切実な問題です。背景には、どのような事情があるのでしょうか。

斎藤さん まず、ひきこもりとは、病名や診断名ではなく、一つの状態を意味する言葉です。

(2)ほかの精神障害がその第一の原因とは考えにくい

(3)外出していても、家族以外との対人関係がない

この3点が当てはまる場合をひきこもりと考えます。

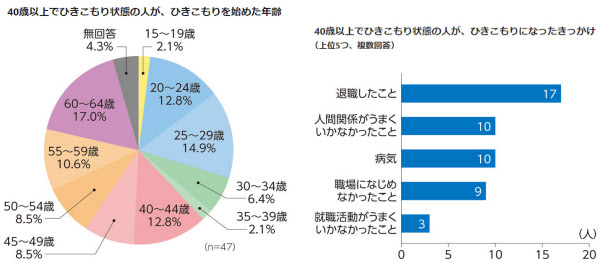

中高年のひきこもりが増えた背景には、二つのことがあると考えています。一つはひきこもり開始年齢の高齢化。20年前の調査では、最初にひきこもり始める平均年齢は15歳でしたが、現在は、21歳にまで上昇しています。何が起きているかというと、退職や病気、人間関係がうまくいかなかったといったことがきっかけで、就労経験がある人がひきこもる事例が増えているのです。現在は、不登校からひきこもりに移行する人は、全体の2割弱と割合としては少なくなってきています。

もう一つは、ひきこもりの長期化です。平均ひきこもり期間は約13年で、20年、30年に及ぶことも多い。ほとんどの場合、何とかなるだろうという漠然とした認識で家族が面倒を見てきたけれど、気づいたら20年、30年たってしまったというケースが多いように思います。

最初に申し上げておくと、長期間に及ぶひきこもり問題は、本人や家族の自助努力だけで解決することは、極めてまれです。自然な回復は期待できないものと理解して対応していかなければ、高齢化傾向は今後ますます顕著になるでしょう。

社会に支援を求めづらい日本ならではの事情

――斎藤さんは、かなり早い段階から、ひきこもりの高齢化問題に警鐘を鳴らしてきました。

斎藤さん そうですね。先の内閣府の調査でひきこもり状態になっている人の数は100万人超とされており、人口比で1%程度です。しかし、自治体の調査ではもっと多い。たとえば秋田県藤里町で2010年から約1年半かけて行われた全戸調査では、現役世代(18~55歳未満)の9%弱がひきこもりだとする数字が出ています。これを単純に日本の人口に当てはめると、1000万人を超える計算になります。ほかにも、ひきこもりの7割以上が40歳以上という自治体も存在します。ですから、実際の暗数はかなり多いのではないか。少なくとも中高年のひきこもりだけで100万人、ひきこもりの総数はその倍の200万人を超える、と私は見ています。

このまま中高年のひきこもりが増え続ければ、社会保障制度の破綻を招く可能性があります。一方で、ひきこもり当事者は外部の人間が家に入ることを嫌うので、親に介護が必要になってもうまく支援を求めることができません。さらに問題となるのは、親亡き後です。大半の当事者は、生活保護などの社会福祉制度の利用を申し出ないまま、ひきこもり続ける可能性があります。そうなると、孤独死や衰弱死が多発しかねません。

――支援を求めることは、それほど難しいものなのでしょうか。

斎藤さん ひきこもりは、高齢者福祉やホームレスの問題と同じように、社会問題として捉えるべきで、我々専門家は「福祉の手に委ねましょう」と以前から訴えてきています。

しかし、生活保護を受けるのは「世間体が悪い」「恥ずかしいこと」と、踏み切らない家庭が多いのです。高齢者の介護については、ようやく社会で面倒を見るという認識が浸透し、包括的支援システムが機能しています。しかし、ひきこもりについては、社会の関心度も低く、支援システムも十分に整備されていない状況です。

――ひきこもりは、ぜいたく病であるとか、甘えであるという認識は、以前と比べれば随分改善されてきたと思います。

斎藤さん ええ。ですが、先ほども述べたように、日本においてひきこもりは家族の問題として捉えられる傾向が強いんです。ひきこもりを200万人だとして、一見この数字は多く見えますが、全国にならしていくと町内にやっと1~2人ぐらいの割合です。多くの人が、ひきこもりの人に会ったことがないので、その実態を知ることもないのです。

結果、ひきこもりの人はゲームやインターネットばかりしているとか、犯罪の温床になるといった偏見が根強く残っていますし、家族でさえも本人の「自己責任論」にこだわり続けてしまう。そうした間違った思い込みが、かえって当事者たちを苦しめ、社会との接点を失わせ、さらには公的支援が得られない状況を生んでしまっていると思います。

社会や家族との接点を失う ひきこもり脱出の難しさ

――先ほど、ひきこもりは自然に回復するものではないとおっしゃっていました。なぜ抜け出しにくいのか。そこに支援のヒントがありそうですね。

斎藤さん 私がよく言うのは、ひきこもっている人は「たまたま困難な状況にあるまともな人」ということです。ひきこもりの原因は、不登校や受験・就職の失敗、いじめ、人間関係、退職、病気など様々で、理由がはっきりしないものも多い。また、現代は非正規雇用が多い上、中には親の介護のためにやむなく離職した人もいます。そうした人が再就職するのは容易ではなく、生きづらい社会と言わざるを得ません。残念ですが、どんな社会でもドロップアウトしてしまう人は一定数存在します。

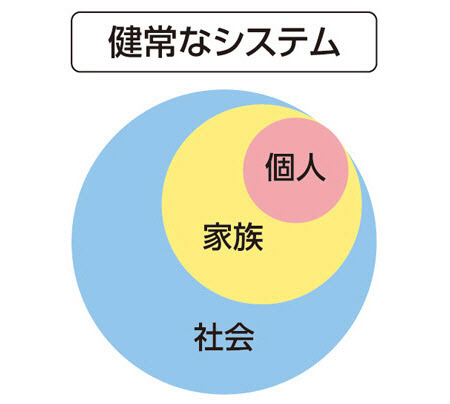

アメリカやイギリスのように、一人前になったら家を出るべきという家出型の自立を促す文化においては、若者の社会的不適応はヤングホームレスなど、「家の外に」ドロップアウトすることになります。それが日本社会では、「家庭の中に」ひきこもるという状態になったと考えられます。

――ホームレスの方が人々の目に触れやすい分、社会問題として捉えられやすいとも言えますね。ひきこもりは、社会に放っておかれたまま増え続けているのですね。

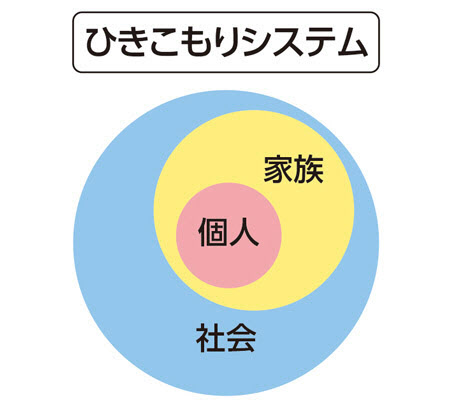

斎藤さん ええ。ひきこもり当事者は、いわば自分自身を社会から排除している人々です。自身を「価値のない人間」と思い込んでいます。「大人なら働くべき」「迷惑をかける人間は価値がない」という社会の暗黙のメッセージが、当事者を追い込んでいるのです。本当は、現状に満足しているわけではなく、苦しみながらひきこもっているということは、あまり知られていません。さらに、家族も恥という意識から当事者の存在を隠す。こうして社会との接点を失ってしまいます。

ひきこもりの状態が長期間続くと、それが日常になり、意欲や欲望がそがれていきます。分かっていてもやめられないのが「ひきこもり」の実態なのです。

◇ ◇ ◇

斎藤さんは、ひきこもっている人を何らかの理由で、「たまたま困難な状況にあるまともな人」と表現する。しかし、長期化すればするほど、家族の側にも焦りや後悔の念が重くのしかかる。「本当は病気なのではないか、何か治療が必要なのではないか」と、疑念が湧いても不思議ではない。第2回では、ひきこもりと心の病気との関係について伺っていく。

(ライター 及川夕子、図版制作 増田真一)

[日経Gooday2020年11月6日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。