衝突回避、生命の謎…米版はやぶさ欲張りなミッション

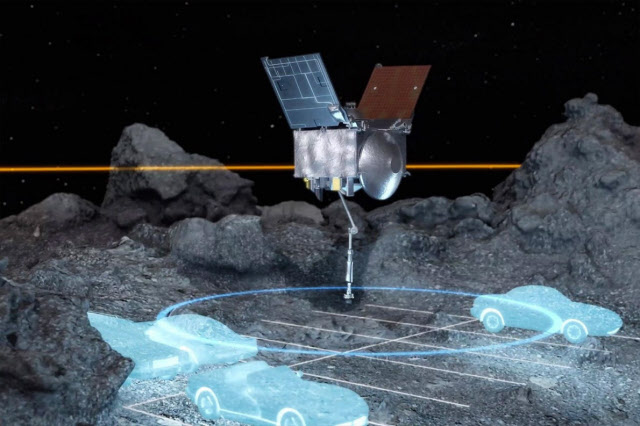

太陽系のなかで回転し続けること10億年。コマのような形をした小惑星「ベンヌ」に、ついに米航空宇宙局(NASA) の探査機「オシリス・レックス」が到達し、タッチダウン(着地)を成功させた。計画通りなら、探査機はわずか数秒で小惑星の表面から岩石と塵(ちり)を採取し、すぐにその場を離れたはずだ。

実際にサンプルを採取できたかどうかを確認するには数日かかるが、探査機が目標地点から76センチ以内に着地したことはわかっている。

十分な量のサンプルが採取できていれば、オシリス・レックスは2021年3月にベンヌを離れ、2年半かけて地球へ戻る予定になっている。その後サンプルを積んだカプセルを発射し、パラシュートを開いて米ユタ州の砂漠へ降下する。

オシリス・レックスは、ベンヌの歴史について豊富な情報をもたらすと期待されている。また、地球上に存在する水と生命の起源についても、理解が深まるかもしれない。

NASA惑星科学部門の責任者、ロリ・グレイズ氏は、20年10月19日のプレスリリースで次のように述べた。「小惑星は、宇宙を漂うタイムカプセルのようなものです。太陽系の誕生に関わる記録を隠し持っているかもしれません。また、私たちの地球を含め、惑星がどのように誕生したかについて貴重な情報をもたらしてくれると期待しています」

だが、なかには生命を脅かす恐れのある小惑星も存在する。ベンヌもそのひとつだ。NASAの予測によると、ベンヌは2100年代後半に2700分の1の確率で地球に衝突する可能性があるという。今から数十年後、さらに詳しい計算によって衝突が確実になれば、オシリス・レックスからのデータを使ってベンヌの動きを監視し、軌道を修正して衝突を回避できる可能性もある。

古代の世界への旅

ここまで来るには、16年間という長い道のりがあった。

ベンヌの探査計画が最初に持ち上がったのは04年、正式な探査対象に選ばれたのは11年5月のことだった。だが、そのわずか数カ月後、米アリゾナ大学の惑星科学者で、オシリス・レックスのチームのリーダーだったマイク・ドレイク氏が、長い闘病の末に亡くなった。その後、アリゾナ大学の惑星科学者ダンテ・ローレッタ氏が、ドレイク氏の役割を引き継ぐことになった。

探査機は16年9月8日に打ち上げられ、数千万キロを飛行した後、18年12月にベンヌに到着した。ベンヌは、探査機が周回した天体としては過去最小で、平均直径は520メートルにも満たない。「がれきの山」が、かすかな重力だけでなんとか形を保っているという状態だ。そのような環境では、ほんのわずかな力が加わっただけでも、探査機の軌道がずれてしまう。

そのため、オシリス・レックスのチームは探査機の動きを驚くほど詳細にモデル化し、軌道を確認して、頻繁に修正を加えた。そうでなければ、軌道の誤差はあっという間に大きくなり、探査機の正確な位置がわからなくなっていただろう。

「周回する対象としてはこれまでで最も小さな天体に到達し、最も小さな軌道を周回しているんです。これまで誰もやらなかったのは、難しすぎるからです。まったく新しい方法が必要でした」。オシリス・レックスのシステムエンジニアで、ロッキード・マーティンのオリビア・ビレット氏は、そう話す。

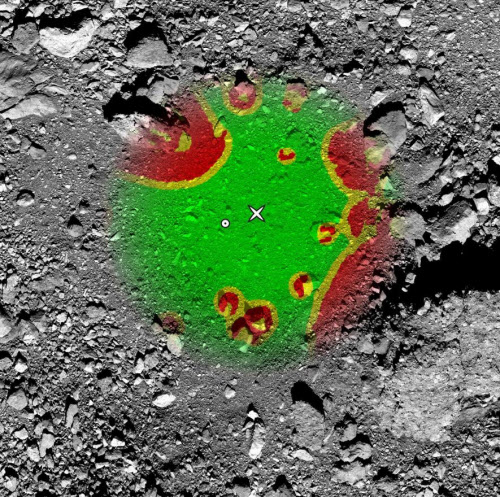

ベンヌの表面も、NASAの研究者を困惑させた。オシリス・レックスの打ち上げ前、ベンヌの表面は細かい砂で覆われた砂浜のようだと考えられていた。ところが探査機が到着してみると、実際にはごつごつした岩だらけの世界であることがわかった。

オシリス・レックスは、これほど起伏の激しい場所に着陸するようには設計されていなかった。そこでエンジニアリングチームは、ミッションの途中でナビゲーションソフトウエアをアップデートしなければならなくなった。ソフトになるべく多くの情報を与えるために、5センチ以下まで描ける精細なベンヌ表面の地図を作製した。探査機が作製した地球外天体の全球地図としては、これまでで最も詳細な地図となった。

「はやぶさ」が切り開いた探査の道

これまでに探査機が収集したデータから、ベンヌの表面にはいたるところに、生命に必要な炭素を含んだ大量の分子が存在していることが明らかになっている。「ナイチンゲール」と名付けられたサンプル採取地点でも、こうした分子が見つかっている。研究者たちは、それらを研究すれば太陽系の生命の起源について手がかりが得られるのではないかと期待し、世界中の研究室で準備を整え、サンプルの到着を待っている。

ベンヌへの探査の道を切り開いたのは、日本の小惑星探査機「はやぶさ」と「はやぶさ2」によるサンプル採取計画だった。はやぶさは、10年に世界で初めて小惑星のサンプルリターン(サンプル持ち帰り)を成功させた探査機だ。はやぶさ2も、19年に小惑星「リュウグウ」で数グラムのサンプル採取に成功した。そして、20年12月6日に地球へ戻り、オーストラリアの奥地でカプセルを落下させることになっている。

日本の探査機が採取したサンプルはわずかだが、オシリス・レックスは細かい粒から直径2センチの小石まで、最大約2キロのサンプルを採取できるよう設計されている。

米メリーランド州グリーンベルトにあるNASAゴダード宇宙飛行センターの研究科学者ジェイミー・エルシラ氏は、ベンヌの非生物的な化学プロセスから生まれたアミノ酸に関心を寄せている。地球上の生命は20種のアミノ酸を使ってタンパク質を作るが、宇宙から地球上へ落下した隕石(いんせき)からは、それよりもはるかに多くの種類のアミノ酸が見つかっている。ベンヌの手つかずのサンプルは、太陽系の黎明(れいめい)期にどのアミノ酸が存在していたのか、その割合が地球上の生命誕生にどのように影響を与えたかを教えてくれるかもしれない。

今後10日間が勝負

着地には成功したものの、シャンパンを開けてお祝いするのはまだ早い。オシリス・レックスが設計された通りにベンヌからサンプルを採取したかどうかを確認するには、10日ほどかかる。

今後数日間で、研究者はコマンドを送り、ロボットアームを伸ばした状態でオシリス・レックスを回転させる。採取した物質が多ければ多いほど、回転に力が必要になるので、それによってオシリス・レックスがどれだけの量のサンプルを採取したかを数グラム単位で推測できる。10月30日には、サンプルが十分に採取できたので地球へ戻るか、それとも採取をやり直すかが決定される。

(文 MICHAEL GRESHKO、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2020年10月22日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。