位置情報で地図を塗り潰し 「テクテクライフ」の魅力

一度サービスが終了したゲームアプリが復活する――。そんな前代未聞の離れ業をやってのけたのが、スマホ向け位置情報ゲームの「テクテクライフ」だ。つい先日、10月1日に配信がスタート。リアル世界を歩いて「地図を塗っていくだけ」のゲームだが、既にSNSでは大きな話題に。さらに、人気アニメ『エヴァンゲリオン』とコラボし、神奈川・箱根を回遊して楽しめるイベントを実施するなど、企業や自治体も活用に向けて動き出している。

なぜ「テクテク」は愛されるのか、そして位置ゲームの未来とは。プロデューサーの田村寛人氏とコンセプター/ゲームデザイナーの麻野一哉氏に復活の舞台裏と展望を聞いた。

テクテクライフ取締役、ゲームデザイナー

チュンソフトで『ドラゴンクエストIV』のプログラマー、『ドラゴンクエストV』のプランナー、『トルネコの大冒険』で企画を担当。『弟切草』(原案、脚本)、『かまいたちの夜』(監督)、『街』(総監督)など、サウンドノベルシリーズを企画。前作「テクテクテクテク」では企画、コンセプト、ゲームデザインを担当

(右)田村 寛人氏

テクテクライフ代表取締役、プロデューサー

ナムコ、ジャストシステム、チュンソフト、AQインタラクティブ、レベルファイブでプロデュース、宣伝などを担当。プロデューサーを務めた代表作が『かまいたちの夜2』。前作「テクテクテクテク」では企画、プロデュースを担当

――「テクテクライフ」の前身である位置ゲームアプリ「テクテクテクテク」は、終了に際して多くのファンから惜しむ声が聞かれました。熱狂的なファンを生んだゲームの特徴は。

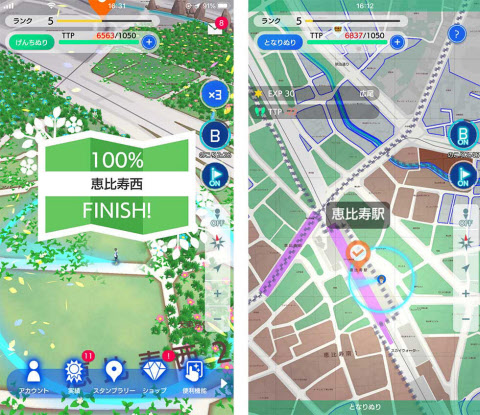

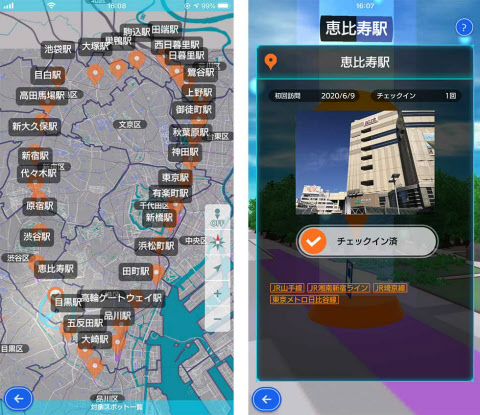

田村寛人氏(以下、田村氏) 「歩き回ってモンスターを倒していくRPG的な遊び方と、マップを塗り潰していく楽しみ方を備えたゲームでした。特徴的なのは、地図を塗り潰していく機能。アプリには日本の全国地図が収録されており、『街区』と呼ばれる道路に囲まれた土地を画面上でタップすると色が変わり『塗る』ことができます。『現地ぬり』といって、今自分がいる場所の周辺の街区を塗ることもできますし、『となりぬり』といって、家にいながら、既に塗った場所に隣接する街区をタップして塗り進めていくこともできます。さらに、『予約ぬり』という機能もあり、車や新幹線などで移動した際、通った場所にある街区を、後でタップして塗ることもできます。こうして、最終的には全て塗って『全国制覇』を目指すゲームでした」

――塗り潰すというのは位置ゲームとしては新しい楽しみ方で、この機能にハマッたファンも多いようですね。どのような発想から開発されたのでしょうか?

麻野一哉氏(以下、麻野氏) 「発端は、2014年、当時一部で流行していた位置ゲームアプリ『Ingress』のイベントで、僕が田村君と会った頃に遡ります。田村君とは『かまいたちの夜2 監獄島のわらべ唄』(チュンソフト)というゲームで、彼がプロデューサー、僕が総合監修を担当した間柄。イベントで偶然再会して話す中で、彼が位置ゲームを一緒に組んでつくらないかと持ち掛けてきたんです。どんなゲームなのかと聞くと、Ingressのようにマニアックではなく、もっと一般化したものをつくりたいと。僕はドラゴンクエストの開発に携わったこともあるので、ボソッと『歩くドラクエかな』とつぶやくと、『それはいい』と田村君が同調したのが始まりです。

RPG要素に加え、地図を塗っていく機能を付けようというアイデアも盛り込まれました。経緯は単純です。僕は街歩きをして通ったエリアを地図帳にマーカーで塗っていくのが趣味で、その要素をゲームに実装できないかと思い立ち、田村君に相談しました。最初、田村君はあまり乗り気ではなかったのですが、僕はサブ的な位置付けでもいいから何としても加えたかった。説得を重ねると田村君も了承し、いわば『おまけ』として入ったのです」

――新しいゲームの形は見えてきましたが、実際につくるとなると資金面も含めて苦労されたのでは。

田村氏 「開発資金を集めるために、さまざまな事業会社、携帯キャリア、アニメ会社、レコード会社、広告代理店、地図会社 、ポイントカード関連会社などを回りました。当時、スマホの位置ゲームアプリはほとんどない時代だったので、総じて面白いと評価してくれましたね。KADOKAWAグループのドワンゴも、出資企業として名前が挙がりました。けれど、どこも少額の出資にとどまり、まとまった資金にはならず行き詰まっていました」

――そんなとき、ゲーム業界を揺るがす大事件が起きた。

田村氏 「そうです、16年夏に『ポケモンGO』が登場し、一大ブームを巻き起こしたのです。位置ゲームアプリに可能性を感じたドワンゴの川上量生会長(当時)からは、最初は『一部』と言っていた資金を『全部出すからすぐに来てくれ』と言われ、私や麻野は急きょドワンゴグループの子会社の役員になり、開発が本格的に進められることになりました」

突然の終了宣言 そして復活に向けRPGを「捨てる」

――資金調達に成功して開発を進め、18年11月に「テクテクテクテク」としてリリースすることに成功しました。テレビCMを展開するなど大々的なプロモーションを打ち、コアなファンも獲得。しかし、19年3月、突然、3カ月後の6月にサービスが終了することが告知され、ファンの間に衝撃が走りました。

麻野氏 「主な要因は、大規模なプロモーションを打ち、多くのユーザーの獲得を想定してサーバーを増強したものの、それほど利用者が増えなかったことです。また、地図上に出現するモンスターを倒すRPGの要素の中で、アイテムや武器、防具などへの課金によってマネタイズする仕組みでしたが、この課金による収益が伸びませんでした。そうしたことから立ち上げて間もなく、撤退するという厳しい決断が下されてしまったのです」

――お二人の思いが詰まったゲームだけに納得できなかったのでは。

田村氏 「そうですね。当時の状況を冷静に考えれば、事業的に苦しく、このような決断を下した理由も分かります。ですが、このゲームの可能性を信じていましたし、思いも強かった。終了を告げられた瞬間、その通告にかぶせるように『だったら僕らで復活させていいですよね』と、ドワンゴの役員の前で思わず言ってしまいました」

――復活劇の幕開けです。どのように進められましたか。

田村氏 「テクテクテクテクの総インストール数は約35万だったのですが、3月の終了告知の後も約3万3000人のユーザーが、ゲームを続けてくれていました。それだけ愛されているゲームであることを痛感しましたね。同時に、コアなファンにアンケートを取って、このゲームで何をやりたくて、どこを面白がってくれているのか、検証することにしました。

アンケート結果は、意外なものでした。実に9割の人が『「塗り」をやりたい』と回答したのです。従来、メインの遊び方として押し出していたRPGをやりたいという人は1割ほど。つまり、『おまけ』で付けた地図塗りのほうをユーザーは楽しんでいる実態が浮き彫りになったわけです。課金をするポイントを間違えていたと、このアンケートで分かりました。

そこで新ゲームでは、RPG要素を捨て、主に地図塗りで遊ぶゲームにすることを決めました。ですが、日本ではヒットするスマホゲームの多くがRPGに属するもの。モンスターがいて、ガチャでマネタイズにつなげるのが勝ちパターンで、この方程式を入れないと開発資金が集まらないのが常識です。思い切った決断でした。

ただし、アンケートの結果だけでなく、実はドワンゴの上層部、周囲のゲーム関係者も『塗りが楽しいね』と言ってくれていました。そこで僕は、気づいたのです。この麻野一哉という人間は、その昔、アクションゲームが全盛だったときに、文章と音だけで構成するサウンドノベルというゲームをつくった始祖であり、世の中に初めてのものを生み出す『発明家』であることを。であるなら、この地図そのものを遊ぶ発明にかけてみよう――そう決心し、世界的にも稀な地図塗りだけのゲームとして再挑戦する覚悟を決めたのです」

地図塗りは中高年ほど受ける

――復活したゲームは「テクテクライフ」と改名しました。ターゲットはどのように設定しましたか。

田村氏 「以前はRPGがメインだったこともあり、20~30代をターゲットにサービスを設定していました。しかし、先ほどのアンケートの結果、最も多い層が40代であることが判明。実際はもっと上の層がこのゲームを楽しんでいたのです」

麻野氏 「外を歩きながら地図を塗っていくという行為は、場所に対する思い入れが強いほど楽しめます。その思い入れは年齢を重ねないと生まれてこないものだと思います。例えば、東京・新宿の繁華街一つとっても、上の年代になるほど、若い頃はデートをした、仕事でつらい時に友人と飲み歩いた、あるいはこんな悲しい思いをしたなど思い出の蓄積量が、若者とは比べものにならないほど多いわけです。そうして様々な場所に愛着を持っているからこそ、歩いて回る行為も、塗っていく行為も、それだけで楽しめます。そう考え、ターゲットを40代、50代と想定し、その層のニーズをくみ取るような機能を実装しています」

――具体的にはどのような新機能を?

麻野氏 「まずは、スタンプラリー機能。駅や店、施設などに行ってタップすると『チェックイン済』となり、決められた全てのスポットを回ればスタンプラリーが達成できるというものです。地図を塗ることに加え、スタンプラリーがあれば回遊するモチベーションになります。例えば、『東京・神田のカレー10選』として人気店10店を設定したり、あるいは東京の山手線の全駅を設定したりするなど、やり方は自由自在です。

また、行った記念に写真を撮り、地図上に看板風に載せることができる『看板機能』も搭載。自分の行動の履歴を残す『ライフログ』としての役割も果たします。将来的には、他のユーザーの『看板』を見ることができる機能も実装し、近くに来た時に友人の看板を見つけるなど、ソーシャルな楽しみも提供していく予定です」

――課題のマネタイズについては?

麻野氏 「新たに月額課金のサブスクリプションモデルを導入しました。サブスク会員なら、実際に歩きながら塗っていく『現地ぬり』で塗れる対象となる街区がより広範囲になったり、まだ塗れていない街区が光ったりします。さらに、スマホの画面が消えていてもバックグラウンドで動作し、後で通った場所を『予約ぬり』できるなど、より塗りやすくなるのがメリットです。月額は780円(税込み)と少額ですが、幅広いユーザーに利用してもらい、一定の収益を細く長く得ることができればと考えています」

デジタルスタンプラリーのプラットフォームに

――地図を塗ることとスタンプラリーがその場所に行く動機になるテクテクライフは、今後、様々なビジネスと組んで広がる可能性を秘めています。

田村氏 「特にスタンプラリーは有力です。我々はデジタルスタンプラリーのプラットフォームになることを目指しています。名所を巡るツールとして導入してもらうことも考えられますし、アニメや映画のロケ地巡礼に使ってもらってもいい。地方の鉄道の駅でも、商店街でも、この仕組みがあれば自在にスタンプラリーを設定できます。もちろん、地図塗りというメインのゲームがあるため、その場所に行く動機はさらに高まります。今まで、『ゲームアプリは自分とは無縁』と考えていた40代以上の層にも、全く新しい遊びでアプローチできると思います。

テクテクライフは20年10月1日にサービスインしましたが、それを記念して人気アニメ『エヴァンゲリオン』とコラボし、作中に登場する『第3新東京市』のモデルとなった神奈川・箱根を回遊して楽しめるスタンプラリー、テクテクエヴァめぐり第1弾『第3新東京市めぐり』を実施。作中に出てきたエリアや箱根の観光名所を巡ります。また、エヴァンゲリオン公式ストアや公式イベントが開催されている会場に行き、チェックインをしていくと、テクテクのゲーム内アイテムが入手できたりする企画です。近日公開される『シン・エヴァンゲリオン劇場版』との連動企画も実施予定。これらはマーケティングソリューション会社CDGと企画・開発・運営を行っています」

――外を歩いて楽しめる点は、密な場所を避ける意味で活用できそうです。

麻野氏 「コロナ禍を受けて、地元や近場を見直す動きやマイクロツーリズムといった考えを重視する人たちも増えています。いつもの散歩や、今まで行ったことがなかった近隣のエリアを楽しめるようにするのに、テクテクライフはうってつけでしょう。実際の地図を町名や施設なども含めてベースに使っている点が、従来の位置ゲームと異なる点。だからこそ、コラボ企画も実現しやすいと思います」

田村氏 「様々な企業が参加する施策を展開することも視野に入れています。例えば、鉄道会社と観光施設や飲食店、健康系の企業、決済関連企業がジョインして、移動、旅、健康、購買が促進される一大プロモーションを打つことなどです。既存のゲームの枠を超えて、"位置"を使った新たなエンターテインメントを創造することが、我々に課せられた使命だと考えています」

(ライター 高橋学、写真 竹井俊晴)

[日経クロストレンド 2020年10月6日の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。