古代エジプト絵画 様式美を生み守った無名の画家たち

西洋の画家たちは、自らの名前が永久に残るよう「個性」を作品に刻みつけてきた。古代エジプトの画家たちはその真逆だ。彼らは世界的に知られる芸術作品を、紀元前3000年ごろに確立された様式を継承しながら、匿名のまま作り続けた。

古代エジプト文化の発祥から、王家の谷にある巨大な王墓の装飾に至るまで、エジプトの絵画は大衆を喜ばせるためではなく、より超越的な目的をもって描かれていた。

死者の活力である「カー」を、来世でも継続させるためには栄養が必要だった。その栄養を供給するために、エジプト人は絵画の魔力(ヘカ)に頼ろうと考えた。ある物体を描けば、それを現実のものにできると彼らは信じていた。小麦の栽培、狩り、釣りなどが好んで描かれたのはそのためだ。

エジプト象形文字の研究により、そうした無名の芸術家たちは「セシュ・ケドゥト(輪郭を書く人)」と呼ばれていたことがわかっている。これは父から息子へと受け継がれる世襲制の仕事だった。

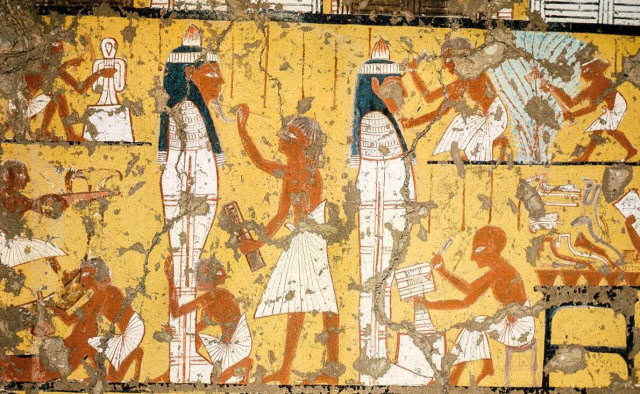

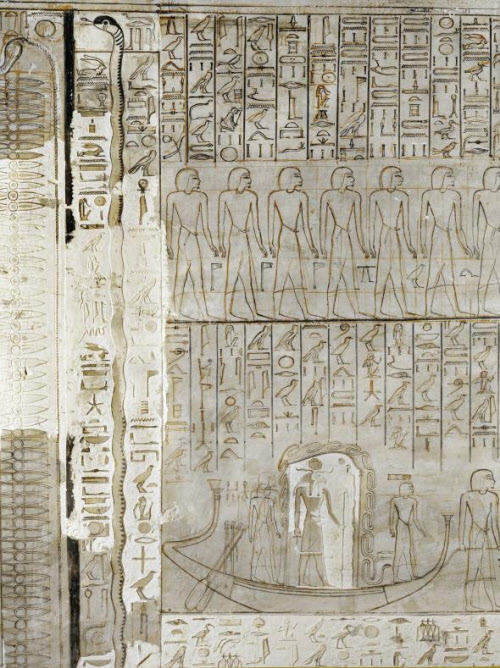

彼らの技術は、彫像や棺から、家具、石碑まで、さまざまなものの装飾に用いられた。しかし、そうした職人たちがもっとも重要視していた仕事は、神殿や墓の装飾だった。同じテーマ(ナイル川沿いの生活、死後の世界の風景、正義を執行するファラオなど)を、彼らは何世紀にもわたって繰り返し、独特の平面的かつ2次元的なスタイルで描き続けた。色使いは常に変わらず、人や物は、コマを長く連ねた現代のマンガにも似た形式にまとめられていた。

動物や植物は色鮮やかに、ありのままの姿に描かれることが多い一方で、人間は平面的スタイルで描かれた。体と頭部はほぼ例外なく横向きになっている一方で、目と肩は正面を向いていた。

この独特の様式は非常に古くから存在した。最初に体系化されたのは古王国時代(紀元前2575~2150年)のことで、それ以降、中王国時代(紀元前1975~1640年)、新王国時代(紀元前1539~1075年)を通じて、ほぼ途切れることなく存続した。画家たちは、ローマがエジプトを併合する紀元前30年まで、このスタイルを使い続けた。

独特の様式の起源

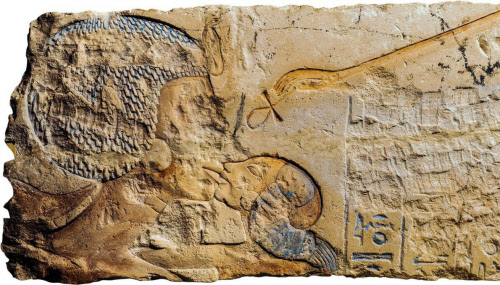

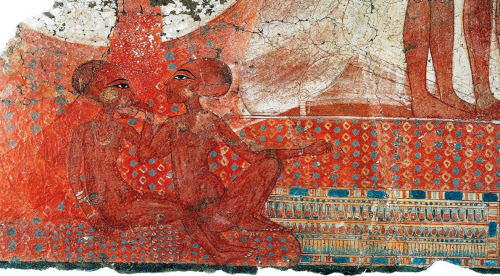

エジプトに王朝が成立する以前の大型集落遺跡、ヒエラコンポリスにある第100号墓は、黄色い背景と特徴的な赤い人物たちに彩られている。紀元前3400年ごろに描かれたこの狩猟と戦闘の場面は、エジプトの墓絵として知られている限り最古のものだ。それから数百年後、エジプトに初めての統一王朝が成立し、まもなく新たな芸術様式が出現した。

第100号墓の絵の主題(人々を服従させる王、動物、船の行列など)は、その後何世紀にもわたって変わることなく描かれ続けたが、新たに登場した様式では、100号墓よりもはるかに緊密な構図が取り入れられていた。

そこには「マアト」という、秩序、調和、均衡、真実、正義、道徳などを包含する、複雑な精神的概念が反映されていた。マアトの中心にあるのは、二元性という組織原理だ。昼は夜から、女性は男性から、地は天から分離されており、この対称性は大半のエジプト絵画の中で再現されている。

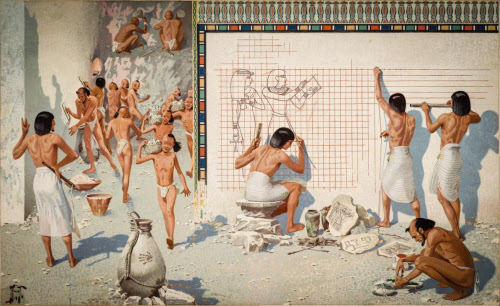

マス目の活用

古王国時代に向かうなかで、画家たちはマス目を用いて作品を制作するようになった。作品をマス目上に配置することにより、正確な位置とプロポーションで描くことができる。最も多く用いられたのは、縦が正方形18段分あるマス目だ。まずはお手本となる小さな原画が作られ、それを基により広い壁面に作品が描かれた。

またこの時期、画家たちは「沈み彫り」という技法を用いるようになった。これは、漆喰(しっくい)の面に輪郭を刻んでから彩色を行うもので、平面的な作品にある程度の光と影を与える効果があった。こうした作品の優れた例は、古都メンフィスに近いサッカラにある王家の墓から数多く見つかっている。

サッカラの墓地群に残された絵画の研究からは、画家たちは「キャンバス」の表面になめらかな石膏(せっこう)を塗ってから絵を描き始めていたことも明らかになっている。これらの絵の統一性とスタイルに衝撃を受けたのが、19世紀のエジプト学者カール・リチャード・レプシウスだ。彼は、墓の絵がマス目を利用して描かれていることに気づいた最初の人物だった。

色づくり

エジプトの芸術家たちは、身の回りにある素材から絵の具を作っていた。黒の材料は炭、すす、焼いた骨だった。黒という色は、生と死の両方に関連していた。青は豊穣(ほうじょう)と誕生を象徴し、緑は死後の世界に使われ、どちらも銅の酸化物から作られた。黄色(太陽)と赤(火あるいは危険と破壊を象徴)は、砂漠に豊富にあった黄土から採取された。

これらの物質はまず粉状に砕かれ、水と少量の植物性樹脂を加えられた。蜜蝋(みつろう)と卵白の主なタンパク質であるアルブミンは、固定剤として機能した。画家たちは漆喰やパピルス、木材に装飾を施す際、まずは泥や石膏を塗って表面の下処理した。絵を描く道具は、筆記者が使うようなアシの茎だったが、絵の具を多く含ませられるよう、先端は斜めにカットされていた。

画家たちは、階級制度のある工房に所属していた。絵はチームで協力して描かれ、一人が全体の構成を決定してから、ほかの人々がレリーフを彫り、仕上げの彩色を施した。

革命と回帰

ピラミッドの時代が終わりに近づくと、エジプトは過渡期に入り、やがて紀元前1975年ごろ、後に中王国として知られるようになる王朝が成立した。伝統的な絵画のスタイルは相変わらず多用されたが、よりすっきりとしたシンプルなデザインが好まれるようになった点にわずかな進化が見られた。

紀元前1539年に興ったエジプトの新王国は、拡大と帝国主義の時代だった。王家が造る巨大なモニュメントや宮殿、神殿は、芸術家たちにとって広大な「キャンバス」となった。

この成長の時代に、エジプトはアクエンアテン王の主導により、宗教的・芸術的な革命を経験する。アクエンアテンは旧来のエジプトの神々を排斥して、人の形をとらず太陽円盤で表されるアテンを唯一神とした。都がアマルナに移されたことから、アクエンアテンの時代に生み出された芸術は「アマルナ様式」と呼ばれる。人間はそれまでの伝統的なスタイルとは異なる、細長い頭、官能的な唇、突き出た腹、細い脚で表現された。

アクエンアテンの死後、彼が主導した宗教と芸術は放棄され、芸術家たちはすみやかに伝統的なスタイルと旧来の神々へと戻っていった。

アクエンアテンの息子であるツタンカーメンは、生まれたときはツタンカーテン(アテンの似姿)と呼ばれていた。後にツタンカーメン(アメンの似姿)と改名されたが、ここからはエジプトがいかにすばやく旧来のアメン神の優位性を回復させたかがわかる。

ツタンカーメンの治世は、父親のアクエンアテンの死後数年しか続かなかったが、彼の有名な墓を彩る絵画を見れば、古い神々と古い様式が急激に復活していたことは明らかだ。

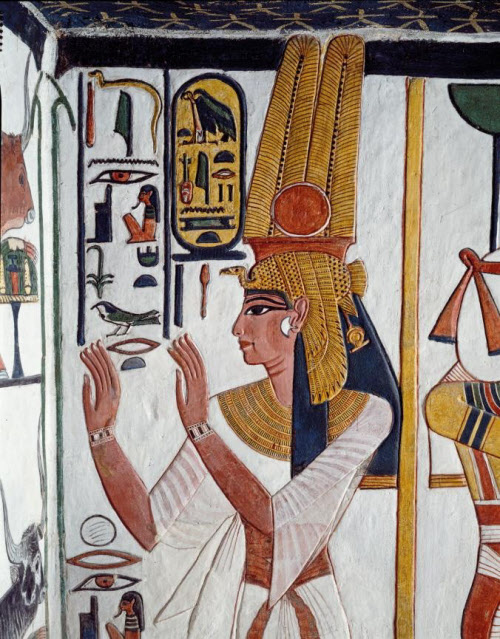

再度確立された伝統的な様式は、エジプト帝国の覇権を広く知らしめる手段となっていった。エジプトは、セティ1世およびラムセス2世の治世によって新たな高みに達した。この時代の墓は、神々の腐敗することのない肉体と関連する、豊かな金色に輝いていた。新王国時代のセティ1世と王妃ネフェルタリの墓には、来世の様子が事細かに描かれている。

エジプトの特徴的な芸術は、紀元前332年にアレクサンドロス大王がエジプトを征服した後のプトレマイオス時代まで続いた。クレオパトラをはじめとするその後の指導者たちは、エジプトの輝かしい過去を踏襲し、数世紀前のファラオたちと同じスタイルで自分たちの姿を描かせた。

次ページでも、古代エジプトの遺産に残る、エジプト芸術を支えた独特の様式美の数々を、ご覧いただこう。

(文 MAITE MASCORT、訳 北村京子、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック 2020年9月21日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。