化学・生物五輪2冠 ゴールなく続く「なぜ」に喜び

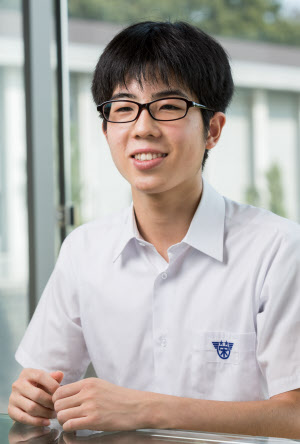

栄光学園高校3年 末松万宙さん

コロナ禍のため初のリモート開催となった2020年の「国際生物学オリンピック(生物学五輪)」。世界の高校生らが競う舞台で金メダルを獲得した末松万宙(すえまつ・まひろ)さん(栄光学園高3年)は、19年の化学五輪でも「金」に輝いた科学五輪2冠のサイエンスアスリートだ。8月の試験直後は「結構きついものがあったが面白かった」と話した末松さんは見事なゴールを迎えたが、本人は科学の魅力を「ゴールがなく、ずっと続けられる」ことだと語る。

【2020年国際科学五輪の開催状況や現時点での受賞者は末尾に】

――生物学五輪の金メダル獲得はどこで知りましたか。

「今年はオンラインでの発表だったので、時間に合わせて自宅のパソコンで確認しました。ひとりで見たのですが、すぐ家族に報告しました。とくにうれしかったのは、19年の生物学五輪に出場した同じ学校の同期から『おめでとう』と言ってもらえたこと。『先輩』としてアドバイスをもらっていましたから」

――化学の次に生物学の五輪に挑んだ理由は。

「化学に並行して生物学も勉強していたので、その延長で挑戦しました。生物は化学の知識が使えるところが結構あるのと、僕は数学も好きで計算が得意なので、そこは有利だったかなと思います」

――19年化学五輪はパリが会場でした。今回のリモート大会は何が違いますか。

「大会全体でみると、やっぱり現地で他国の代表と交流できないのが最も大きな違いです。それでも今回はリモートで共同研究する国際交流プロジェクトが用意されていて、僕は『ゲノム編集』がテーマのチームに加わることになりました。(10月末にまとめる成果を)完成度の高いものにするのはもちろんですが、やはり海外の生徒と交流するのが一番楽しみです」

――化学五輪を含め、どんな準備をしましたか。学校の試験勉強との両立は大変だったのでは。

「理科や数学は、普段から(授業とは別に)自分で先取りして学んでいるので、苦になることはありません。(五輪の前年度にある)国内予選に向けては、高校の参考書や問題集など大学受験と重なる内容に取り組み、本番直前はネット上で見られる過去問を解いて復習する、それを繰り返しました」

学習は時間ではなく内容

――学習の際に心掛けていることは。

「きょうは何時間勉強しよう、とは考えないようにしています。時間を決めると、その時間を消費すればいいやと、だらけてしまう。きょうはこの問題を終わらせようと、時間ベースではなく、内容ベースで計画を立てるようにしています。結局は何をやったのかということが重要なので」

――化学や生物学に興味をもったきっかけは。

「はっきりこれというのは覚えていなくて、やっぱり勉強する過程で好きになっていった感じです。小学校時代から理科や算数の規則性みたいなところにひかれていて、それが世界のどこでも通用するのが興味深いと思っていました。一定の法則や再現性があるのがいいなあ、と」

「化学は中学入試の受験勉強で、より面白く感じるようになり、それで中学では物理研究部の環境化学班に入ることにしました」

――どんな小学生でしたか。

「今もそんなに変わらないんですけど、外で活発に遊ぶような子どもではなくて、室内で本を読んだり、勉強したり、そんな感じです。弟は野球をやっていて、父も練習につきあっているのですが、僕はやりたいと思ったことが全くないんですよ」

「物心ついたときには読書の習慣があったので、それは両親のおかげと思っています。小学生のころは図鑑や学術書よりも、小説ばっかり読んでいました。一番好きだったのは『ハリー・ポッター』シリーズで、中学になってからも読み返しました。重松清さんの小説も好きで、当時の僕と同じくらいの年齢の少年を描いた『きよしこ』に共感し、それをきっかけにはまりました。『流星ワゴン』も気に入った作品のひとつです」

――当時は「文系」ですか。

「勉強についての興味で言えば、やはり理系です。読書は勉強の一環ではなく、それと切り離された趣味みたいなものととらえています」

――ご両親から「勉強しなさい」と言われたことは。

「ほとんどないです。放任主義というか、あまり口出しせず、自由にやらせてくれる感じです。塾に通うよう勧めてくれるなど(成長のための)機会をつくってくれることは何回かあったと思います」

――気分転換には何を。スマホなどを使う電子ゲームを楽しむことは。

「親が録画しているテレビドラマやバラエティー番組を見たり、本を読んだりでしょうか。ゲームはやらないです。はっきり『やりたくない』ということではなく、そもそも(ゲーム機が)家になく、あまりやったことがないので、やりたいという気持ちが起きません。スマホは高2から持つようになりましたが、それまでガラケーでした」

――将来の進路をどう考えていますか。

「理科の分野で人々の役に立つような仕事がしたいと漠然と考えていますが、今は興味のあることがたくさんあって、具体的に何をやるのか決められません。物理も面白いですし、大学に入ってからも面白いことがたくさん出てくると思うので」

「昔、新薬を開発して世界中の難病の人を助けたいという夢を思い描いたことがあり、それは今も自分に影響を与えていると思っています。(薬剤師の)母の影響も多少あるのですが、幼心に思ったのは、一人ひとり治療することも重要ですが、根本的な解決のためには新しい治療法や薬をつくることが大切になるということでした」

小4で実感した「世界は広い」

――「世界」や「根本的な解決」を意識したのは、どうしてですか。

「小4のときに(受験塾『四谷大塚』主催の)『全国統一小学生テスト』で上位入賞し、副賞の米国研修旅行に参加した経験が大きかったと思います。ハーバード、エールといった主要大学や高校を見学したり、(『奴隷解放宣言』を発した第16代大統領をたたえる)リンカーン記念堂を訪ねたりしたのですが『やっぱり世界は広い』『世界にはこんな人もいるんだ』と衝撃を受けました」

――日本の高校生は他国に比べ、将来の夢を持っていない、あるいは、自分で社会を変えられると思っていないとの結果が出た19年の調査(日本財団「18歳意識調査」)があります。そう思いますか。

「社会を変えられると思っているかどうかわかりませんが、自分の周りには研究者になる夢を持っている人が多いですね。自分の好きな分野を研究し、成功をおさめる。成果を残して、社会に貢献したいと言っている人が多いと思います」

――5年後、10年後の世界のイメージは。人工知能(AI)をどうみていますか。

「難しいですが、少なくとも今とは全然違う世界になっていると思います。情報技術がめざましく発展して、なんでもオンライン化していたり。AIは脅威になるとは思っていなくて、技術のひとつとして捉えています。どの分野にも関係してくるので関心はあります」

――これまで最も印象に残っている『発見』を。

「高1のとき、水と食塩水のどちらによりミョウバンが溶けるかという実験をやったんです。ある受験問題で『水にも食塩水にも同じようにミョウバンが溶けると仮定して考えなさい』という設問があって『本当かな、水の方がよく溶けるのでは』と感じたのがきっかけで、プランを立てました。ところが実験では食塩水の方がよく溶けた。これって直観に反するじゃないですか。あとから調べると、その理論的な仕組みは知られていたことなのですが、そのときは驚くというより、信じられない。別の実験で確かめようと考えたし、こういうときは、とにかく『なんで』と理由が知りたくなるんです」

「サイエンスは終わりがない。学んでいったら、どんどんわからないことが増えていって、また知りたくなる。ゴールがなく、ずっと続けられる。全体を把握することはできなくても、部分部分で新しいことを知ることができる。それが喜びなので(明確なゴールがないといって)つらくなることはありません」

(聞き手 天野豊文、撮影 高井潤)

2002年、横浜市生まれ。地元の公立小から栄光学園中学高校(神奈川県鎌倉市)に進学。物理研究部環境化学班に所属し、高2のときには会計を担った。そろばん2級。名前は「広く大きな存在になってほしいという思いを込めて両親がつけてくれた」。好物はオムレツなど卵料理。

◇ ◇ ◇

コロナ禍で4分野がリモート開催

「国際科学オリンピック」は毎年7分野で開かれる大会の総称。20年はコロナ禍のため化学・生物学・情報・数学がリモート開催となり、地学・地理・物理は実施が見送られている。各大会とも成績上位からおおむね1割の生徒に金、次の2割に銀、次の3割に銅メダルが授与される(約6割が受賞)。化学・生物学・地学では同一人物の代表選出は1度限り。2つの大会で金メダルを受けた日本代表は過去にもいたが、化学・生物学の組み合わせは末松万宙さんが初めて。

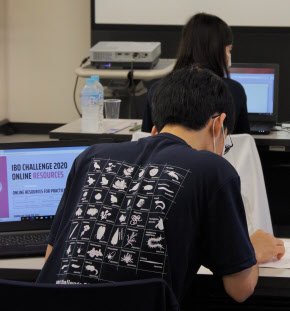

日本が20年大会のホスト国となっていた生物学五輪は、長崎県での開催が中止されたが、日本側が初のリモート方式を提案し、実現した。53カ国・地域から予選を通過した202人が参加し、8月11~12日に自国の会場で合計10時間半に及ぶ理論・実験試験に臨んだ。パソコン端末を利用した実験試験ではデータ解析力を問うバイオインフォマティクス(生物情報科学)からの出題があった。

日本代表は末松さんのほか、金久礼武(かねひさ・れん)さん(高知学芸高3年)、川本青汰(かわもと・せいた)さん(洛北高3年)、松房愛実(まつふさ・まなみ)さん(桜蔭高3年)の3人が銀メダルを受賞した。

今大会は試験に続き「国際交流プロジェクト」を実施。異なる出身国・地域の生徒がチームを組み、「感染症」「ゲノム編集」などテーマ別に分かれ、リモートで共同研究する。研究成果の中から優秀作が12月に選定される。

7月の化学五輪では日本代表の4人全員が銀メダルを獲得。受賞者は相哲人(あい・あきと)さん(麻布高3年)、柴山礼寛(しばやま・れお)さん(久留米大付設高3年)、林璃菜子さん(はやし・りなこ)さん(南山高女子部2年)、吉田悠真(よしだ・ゆうま)さん(灘高2年)。

物理の日本代表5人は代替措置として7月の「ヨーロッパ物理オリンピック」にリモート参加。小野祐(おの・たすく)さん(甲陽学院高3年)と辻圭汰(つじ・けいた)さん(岐阜高3年)が金、北川陽斗(きたがわ・はると)さん(滝高3年)と平石雄大(ひらいし・ゆうだい)さん(海陽中等教育学校6年)が銀、佐々木保昂(ささき・やすたか)さん(東大寺学園高3年)が銅メダルに輝いた。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。