強い酒ほどリスク大! アルコールは免疫力を下げる

飲酒と免疫(上)

アルコールは免疫力を下げ、肺炎のリスクを上げる…。ウィズコロナの時代に酒好きの人々にとって非常に気になる研究結果が出てきた。果たして、どのような仕組みでアルコールが免疫に影響を与えるのだろうか。また、どのような飲み方をすれば、コロナ感染のリスクを上げずに済むのか。酒ジャーナリストの葉石かおりが、免疫学を専門とする帝京大学特任教授の安部良さんに聞いた。

◇ ◇ ◇

テレビをつけていたら、こんな会話が聞こえてきた。

「お酒飲むと免疫力が下がりますからね」

「そうそう、だからコロナ禍では飲まないほうがいいんですよ」

昔から「アルコールは免疫力を下げる」という話はよく耳にしていたが、コロナ禍の今だからこそ、話題になっているようだ。

とはいえ、「これって事実なのだろうか?」と疑っていた。私事で恐縮だが、これだけ日々酒を飲んでいるにも関わらず、ここ数年、風邪らしいものをひいたことがないし、50歳過ぎても大病、入院などは皆無。数値などで測定したわけではないが、免疫力は高いつもりでいる。そんなこともあって、「アルコールは免疫力を下げる」という説を今ひとつ信じたくなかった。

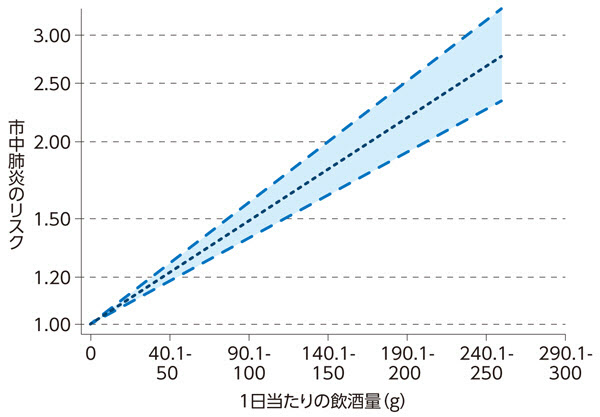

だが、前回、筑波大学准教授の吉本尚さんから、お酒を多く飲む人ほど肺炎にかかるリスクが高いという研究があると教わった(「これが家飲み新ルール コロナ後の酒との付き合い方」)。飲酒量が増えると免疫力が下がり、肺炎にかかりやすくなるという報告があるそうだ。

アルコール摂取量と市中肺炎のリスク

これが真実なのだとしたら、どのような仕組みでアルコールが免疫力を下げるのだろうか? これだけ日々、感染者が出続けている状況で、免疫へどのような影響を与えるのか知らずに酒を飲み続けるのもちょっと怖い。全国の左党のためにも、明らかにせねばなるまい。

そこで、帝京大学戦略的イノベーション研究センターの特任教授で、免疫学を専門とする安部良さんにお話をうかがった。

免疫による防御反応は「3段階」

免疫とはよく聞く言葉だが、そもそもどういうものなのだろうか。安部先生、飲酒と免疫という本題に入る前に、そもそも免疫とは何かを教えてください。

「免疫の"疫"は病気のことを指します。疫から免れる、つまり免疫とは文字通り、病原体から体を守る防御システムということです」(安部さん)

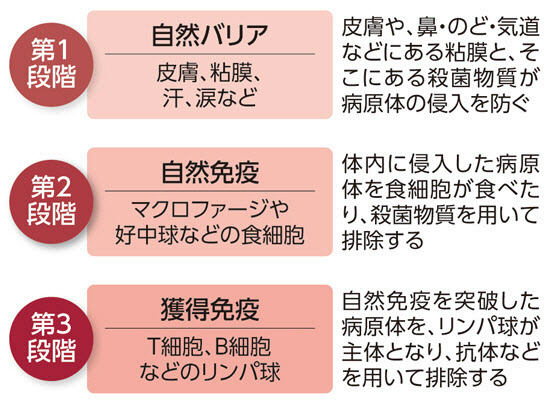

ありがたいことに、私たちにはこの免疫が備わっているおかげで、新型コロナウイルスをはじめとするさまざまな病原体が体の中に侵入するのを防ぐことができ、また侵入を許した場合でも退治できる。そして、免疫による防御反応は「3段階」あるという。

「ウイルスなどの病原体は、3段階で撃退されます。第1段階は『自然バリア』と呼ばれ、皮膚や粘膜などが病原体の侵入を防ぎます。そして、万が一、侵入を許した場合は、次の第2段階である『自然免疫』で、マクロファージなどの食細胞が病原体をパクパクと食べてくれます。それでも退治できない場合、最後の第3段階『獲得免疫』で、その病原体に適した攻撃を繰り出します」(安部さん)

免疫は3段階

汗や涙も病原体の侵入を防ぐ役に立つ

免疫による体を守るシステムは、このように非常に高度な仕組みで構成されている。それでは、この3つの段階のうち、どこにアルコールが影響を与えるのだろうか?

「実は、3段階いずれにも、アルコールが直接的な影響を与えます。ヒトの免疫にとって、お酒は好ましくないものなのです」(安部さん)

な、なんと…。

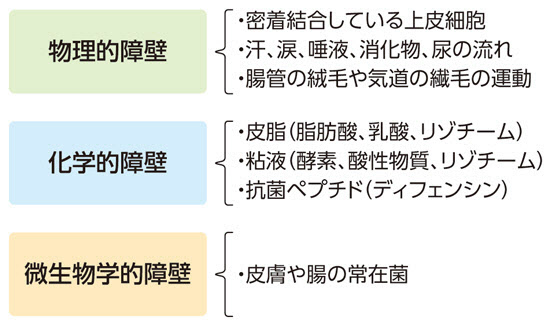

「それぞれの詳しいメカニズムを順番に見ていきましょう。まず、第1段階の『自然バリア』は、体のさまざまな箇所にあり、大きく3つに分類されます。1つは涙、汗、唾液、尿などの物理的障壁です。また目には見えませんが、腸管にある絨毛(じゅうもう)、気道にある繊毛(せんもう)もまた、体内へ侵入しようとする病原体を外へと押し出す運動を常にしています。風邪をひいて痰が出るのは、繊毛の働きによるものです」(安部さん)

病原体の侵入を防ぐ「自然バリア」は3種類

こう聞くと、自分の汗や涙まですべていとおしくなる。ほかにはどんなバリアがあるのだろうか。

「2つ目のバリアは化学的障壁です。胃酸などの粘液に含まれる酵素や酸性物質、皮脂に含まれる脂肪酸や乳酸、また体の表面に存在する抗菌ペプチドがこれに当たります」(安部さん)

そして3つ目は「微生物学障壁」。「これは、皮膚や腸などに存在する常在菌を指します。やたら顔を洗ったり、風邪をひいて少し具合が悪いと抗生物質を飲んでしまう人がいますが、こうしたことを考えると『もったいない』と思いますよね。私自身、顔はあまり洗わないようにしています」(安部さん)

風邪をひいて処方された抗生物質を飲んだのはいいが、下痢をしてしまうことがあるが、安部さんによると、この現象により「ありがたい常在菌が減ってしまう」のだという。

「若い世代は自然バリアがしっかりしているため、病原体に強いのです。新型コロナを例にとっても分かるように、若い世代は感染しても重症化しにくいですよね。これは自然バリアがしっかり働いているためと考えられます。ただし個人差があるので、『若いから絶対に重症化しない』とは言い切れません」(安部さん)

汗や胃酸、常在菌などによって守備が固められている自然バリア。アルコールはこれらにどのような影響を与えるのだろうか。

「例えばウオッカのように、のどがチリチリするようなアルコール度数の高いお酒は注意が必要です。こうしたお酒は、のどの粘膜を傷つける恐れがあるからです。粘膜に傷がつくと、免疫力は低下します」(安部さん)

左党の中には、ウイスキーやウオッカがもたらす、あのチリチリとした刺激がたまらないという方も少なくないだろう。そのチリチリこそが粘膜を傷つけているとは知らなかった。

アルコールは「マクロファージ」を混乱させる?

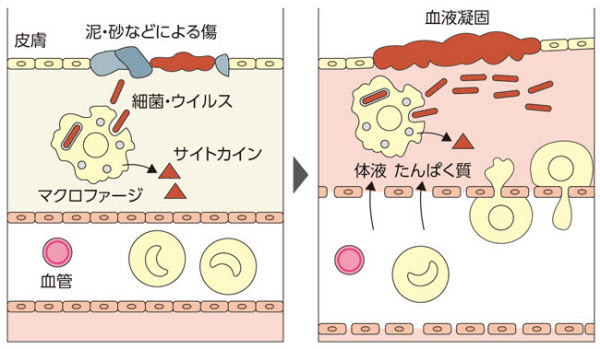

皮膚や粘膜のちょっとした傷や乾燥などがあると、病原体が自然バリアを突破して体内に侵入する。次の第2段階では、病原体を貪食するマクロファージという"刺客"が用意されている。

「第2段階である『自然免疫』で大活躍してくれるのは、『マクロファージ』と呼ばれる病原体をパクパクと食べてくれる食細胞です。マクロファージは自分の中に病原体を取り込んで死滅させるだけではなく、サイトカインという物質をまき散らします。サイトカインにより、血管内から好中球(白血球の一種)をはじめとする援軍が呼び込まれます」(安部さん)

そして、こうした自然免疫の働きにより、熱や腫れなどの「炎症」が起きる。

「自然免疫」により炎症反応が起きる

「炎症が起きると、結果として病原体が弱ります。分かりやすく言うと、風邪をひくとのどが腫れたり、鼻水が出たりしますよね。あれはまさに、のどや鼻で炎症が起き、自然免疫の力によって病原体を退治しようとしているのです。ですから、既往症のある方や高齢者はさておき、若い方は自然免疫がせっかく働いているのですから、少しのどが痛いくらいで薬を飲んでしまうのは、もったいないと私は思いますね」(安部さん)

そして安部さんによると、アルコールはこの食細胞であるマクロファージにダメージを与えてしまうという。

「アルコールがマクロファージに直接働いて混乱させ、機能を低下させたり、働きを抑制させると考えられています。特にだらだらと長い時間飲むほど、その作用は大きくなる傾向が強いと言われています」(安部さん)

酒飲みからすれば、この時点で恐怖を感じるのだが、まだほかにもある。「新型コロナウイルスをはじめとするウイルス感染の場合、サイトカインの一種である『I型インターフェロン』にまで影響を与えてしまうのです。I型インターフェロンは、ウイルスに感染した細胞の防御機構を活性化する働きがありますが、アルコールはI型インターフェロンの産生を抑制するといわれています」(安部さん)

新型コロナの脅威が騒がれている現在の状況で、ウイルスから身を守ってくれるI型インターフェロンにまで影響を与えるとなると、グラスを持つ手が止まってしまいそうだ(涙)。

獲得免疫も飲酒の影響を受ける

では「最後のとりで」ともいえる第3段階の免疫システムはどうなのだろう?

「自然免疫でも病原体が撃退できなかった場合に働くのが、免疫システムの最終兵器ともいえる『獲得免疫(適応免疫)』です。これはマクロファージのように常に体の中をパトロールしているものではありません。そのため、病原体の感染から数時間で自然免疫が活性化するのに対し、獲得免疫が活性化するのには数日間のタイムラグがあります」(安部さん)

最終兵器というだけあって、そのシステムは実に巧妙かつ強力だ。

「まず、自然免疫として働く樹状細胞が病原体の情報をつかみ、それをリンパ球の一種であるT細胞へと渡します。樹状細胞はいわば"スパイ"のようなものです。病原体の情報を渡されたT細胞はその病原体に適した攻撃をするよう、さまざまな細胞に働きかけます。中でもB細胞は優秀で、病原体を攻撃する『抗体』を作り出します」(安部さん)

自然免疫との大きな違いは、獲得免疫には「免疫記憶」があることだ。「免疫記憶とは、簡単に言うと、一度かかった感染症にかかりにくくなる、またはかかっても軽症で済むというものです」(安部さん)

樹状細胞はスパイで、T細胞は司令官で、B細胞が攻撃するミサイルを作り出す…。目に見えないところで、私たちの体を守ってくれている高度なシステムがあるのだ。これだけ複雑で高度なのだから、「アルコールくらいへっちゃらなのでは?」と思いきや、そうもいかないらしい…。

「自然免疫の段階で、マクロファージなどの働きがアルコールによって抑制されてしまうと、スパイ役の樹状細胞の働きが鈍ると言われています。またT細胞やB細胞をはじめとするリンパ球に対し、アルコールが何らかの影響を及ぼすという動物実験のデータもあります」(安部さん)

なるほど、T細胞やB細胞などが働く獲得免疫も、アルコールの影響を逃れられないのだ。

◇ ◇ ◇

残念ながら、免疫の防御システムの3段階すべてに悪影響を及ぼすアルコール…。やはりコロナ禍は、いつも以上に酒を控えたほうがいいのだろうか。

しかも、恐ろしいことに、安部さんによると「免疫に対するアルコールの影響は、今回、お話ししたような直接的なものだけでは終わらず、飲酒が原因となって起きるほかの病気によって、2次的な影響も考えられます」という。

耳を覆いたくなるような怖い話だが、聞かないわけにはいかない。そして、それらを踏まえたうえで、「免疫力を下げない飲み方」はないのだろうか。次回に続く。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト、図版制作:増田真一)

[日経Gooday2020年8月19日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界