妻の海外赴任、「駐夫」が支える 休暇制度使い家事

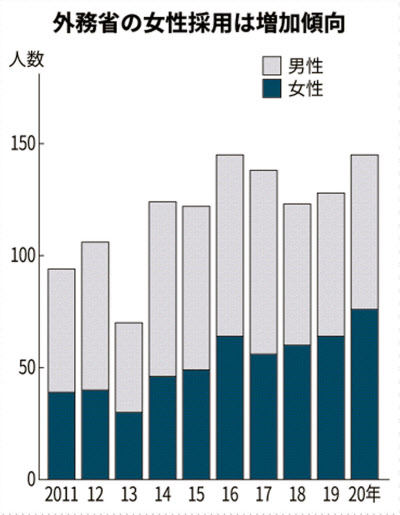

海外に赴任する女性が増え、休職制度などを利用し妻に伴う「駐夫」が目立ち始めた。政府は5月、2020年春に入省した国家公務員のうち、海外の駐在が多い外務省の女性の割合は2年連続で半数を超え、52%になったと発表した。共働きが増えるなか、夫か妻のどちらかではなく、協力し合って2人のキャリアを築く時代になった。

外務省で働く西大千香子さんは15年から17年までアルゼンチン、17年からペルーの在外公館に勤務している。うち15年からの3年間は、林野庁職員の夫と2人の子供を伴い赴任した。家族そろっての生活を決めたのは「片方の親が専任で、子供の成長を見守る時期があってもいい」「子供たちに異文化で暮らす体験をさせたい」と考えたという。

西大さんの夫が利用したのは配偶者同行休業制度だ。国家公務員に配偶者の海外赴任に同行するための休職を認める制度で14年に導入された。

同様の制度を利用する男性の存在感が増している。KDDIで働く小田智哉さんは、19年9月から米シアトルでの妻の社内留学に同行中。同社は17年に配偶者同行休職制度を導入した。女性の利用者10人に対し、小田さんは男性で初めての利用となった。

「女性が海外転勤する社員同士の夫婦がここ数年、増えている。社外の配偶者に伴う場合も同じルールで、男性社員の取得も不安はない」(KDDI)

米国では父親が会社を抜け出し、毎日子の送り迎えをする家庭も多い。日本と違う常識や文化を目の当たりにし、「ジェンダーにとらわれない価値観の大切さを実感する」と小田さん。同行を決めたのは「妻の海外留学を全面的にサポートしたい」との思いからだ。自身は独学や現地の無料講座などを利用し英語を習得しながら、アレルギーのある子供に配慮した食事を作る日々を送る。

海外での主夫生活。渡航前に気になったのは、自分たちが欲しい情報をどう入手するのか、など生活のノウハウだ。夫の海外赴任に同行する女性「駐妻」には現地生活への適応を助け合い、情報交換するコミュニティーのようなネットワークがある。「そこに入っていけるか不安だった」

小田さんが見つけたのは、妻に同行し世界各国で暮らす駐夫らのSNS(交流サイト)コミュニティー。米国に赴任する妻に同行した小西一禎さん(共同通信)が、18年に創設したフェイスブックでつながるグループだ。

米国や英国、シンガポール、アフリカなど様々な地域から参加するメンバーは約70人。各地で少数派として生活し、周りに打ち明けづらい悩みや孤独感などを共有する。オンライン飲み会などを開き、現役だけでなく、休職を終えて日本で仕事に復帰した「駐夫OB」、これから渡航する「プレ駐夫」も参加する。

駐夫コミュニティの参加者の一人、中嶋教雄さんは17年、勤め先のマツダの休職制度を利用し、同じ会社で働く妻に同行した。出向先の外務省から、パラグアイへの赴任が決まったためだ。「子供2人の出産・育児でキャリアを中断した妻に恩返ししたい」

妻の赴任が持ち上がったのは、自分が関わっていた大きなプロジェクトの区切りがついた時期だった。

「家族一緒に過ごせたこと、子供の成長を間近で見られたことは貴重だった」と中嶋さん。20年1月に帰国し、OBとして駐夫のグループに参加する。「同じ境遇の人の背中を押したい」。というのも、男性は女性の産休・育休のような長期の休業経験がない。主夫生活の後の仕事復帰への不安が大きく、二の足を踏むことも少なくないからだ。

「2度目の駐在になる妻のキャリアを応援したかった」。17年4月、中国に赴任した妻に同行した泉淳一郎さん(村田製作所)は振り返る。同じ会社で働く妻は15年前、上海に単身で3年間駐在した。今は子供がいる。ただ、このキャリアは妻の今後に生かせると主夫の役を買って出た。

そして今年1月に帰国し、仕事に復帰したところだ。泉さん自身は当初、自分の40代半ばでのキャリアの中断が不安だった。しかし、「3年間のブランクがあっても、覚えたスキルはあまり忘れていなかった」という。

パーソル総合研究所の小林祐児上席主任研究員は、男女を問わず、「数年間の空白があっても、雇用し続けることは企業にとってメリットがある」と説明する。「人材の採用と組織への適応が難しい分、離職によるコストが高くつく」からだ。

共働き世帯は6割(母数は夫婦どちらか1人または2人が就業する世帯)になった。要職や海外赴任のチャンスが巡ってくるのは男女ともに同じだ。小林研究員は「企業は海外赴任の辞令の計画的な発令と育成プランが求められる」と指摘する。マツダのように、自己研鑽を含む選択型福利厚生制度を、休職期間中も使えるようにしている企業もある。

キャリアの正念場がいつ訪れるかは、誰にもわからない。野村総合研究所の武田佳奈・上級コンサルタントは「夫婦が互いにどうキャリアを形成していきたいか、一緒に考えるのは大事なこと」という。互いのキャリアにプラスになるように支え合うのが、共働き時代の夫婦の理想だ。

企業には「休職などで違う経験をして戻った人の能力をどう最大化するか考えることが求められる」と指摘する。先行きが不透明な今、多様なキャリアを積んだ人材は企業にとって欠かせないはずだ。

テレワークなら海外でも

妻の赴任に家族で同行するという選択をするにあたり「ほとんど迷わなかった」という人が多かったことに驚いた。もともと共働きで家事を分担していて不安が少ない場合や、産休・育休を取った妻に恩返ししたいという意見が出た。会社員生活を一時中断する不安よりも、少しの間家族で海外で暮らす方が得るものが大きいとの考えから決断する人が多いとみられる。

取材をしていて聞こえてきたのは「海外でもテレワークでなら仕事がある程度できるのではないか」との声だ。新型コロナウイルスの感染拡大でテレワークが広まった今、海外でも時短勤務などを活用して働くという選択肢が将来できるかもしれない。

(佐堀万梨映)

[日本経済新聞朝刊2020年8月10日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。