コロナ相場、初心者の落とし穴 分散投資だけで安心?

コロナの先の家計シナリオ ファイナンシャルプランナー 中里邦宏

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて株式相場は急変しましたが、これを投資の好機と捉える個人投資家の売買は膨らみ、インターネット証券大手5社の2020年上半期(1~6月)の売買代金は19年下半期(7~12月)から6割も増えました。新たに口座を開く投資初心者も増えましたが、ファイナンシャルプランナーの中里邦宏さんは「リスクを避けるための分散投資は大切だが、運用の対象はきちんと把握すべきだ」と訴えます。

◇ ◇ ◇

これまで投資をしたことのない人が投資を始めようかと考えるとき、最大のハードルとなるのが運用対象の銘柄を選ぶことではないでしょうか。「多すぎてどう選んでいいかわからない」という声が相談の現場で少なくないのです。

公募投信、5931銘柄からどう選ぶ?

では、銘柄を極力選ばなくてもよい方法があるならどうでしょう? 例えば株式で運用するなら、個別の企業の株式(個別銘柄)を一つ一つ選んでいくのではなく、株式の市場全体に対して運用していくのです。それを可能にするのが投資信託(投信)です。

投信とは、ひと言でいうと、プロに運用を託すものです。運用したい人(投資家)から集めたお金を1つにまとめて、運用のプロである運用会社がさまざまな対象で運用していくものです。

実は、この投信自体も5931銘柄(※)と多くの銘柄があります。結局、投信の銘柄も多くの中から選ぶしかないのかと気が遠くなってしまうかもしれません。しかし、先ほど述べた、運用対象の市場全体に対して運用するタイプのものを選ぶのは、そう難しいことではありません。「インデックス運用」の投信を選べばよいだけです。インデックス運用とは市場全体などの指標の値動きに連動するよう運用するものです。

具体例を挙げると、例えば国内株式での運用を考えるなら、東京証券取引所第1部に上場する株式全体を指数にした東証株価指数(TOPIX)を運用対象にするインデックス運用の投信を選べば、株式の個別銘柄を選ぶことなく東証1部に上場する株式の全銘柄の動きを運用対象とすることができます。

バランス型投信は「幕の内弁当」

ところで前回のコラム「コロナ相場『あえて予想しない』 分散投資で資産守る」で、運用する対象を1つだけに集中するのではなく、違う動きをするいろいろな運用対象を組み合わせて運用する「分散」のメリットについて紹介しました。投信を使って、この「分散」を実現することもできます。

1つの投信の中に、株式や債券など異なるカテゴリーの運用対象が分散して入っている商品を「バランス型投信(以下、バランス型)」といいます。バランス型は、さまざまなものが1つの箱に詰まったいわば「幕の内弁当」のようなもの。そのため、投資初心者向けに「迷ったらバランス型投信を」とおすすめされることもあります。ただし、ここで落とし穴ともいうべき点があります。

それは、バランス型に入っている「中身の違い」です。幕の内弁当といっても中身に詰め合わせるものによって様々です。中身の違いのポイントは大別すると、(1)運用対象(2)運用対象がどう配分されているか(3)運用のスタイル――この3点がありますが、ここでは(1)運用対象で多い落とし穴について取り上げてみます。

REIT、株式より値動き大きいことも

こんな声を聞くことがあります。「運用対象への分散は多いほうがいいと思って、『8資産分散』のバランス型を選びました」というものです。

こういった8資産などいくつもの運用対象に分散するバランス型は、運用の対象を株や債券だけではなく、不動産投資信託(REIT)という不動産を運用対象としたものもあります。不動産と聞くと安定している印象を持つ人もいますが、実は株式以上に値動きが大きくなることもある運用対象です。

また、海外の株式や債券といっても、先進国なのか新興国なのか、あるいは両方なのかによって値動きの大きさが違います。新興国はときに先進国よりも値動きが大きくなることもあります。一般に新興国と呼ばれる海外の国々は、経済基盤が安定しなかったり市場の規模が小さかったりなどがその理由です。

8資産などで均等に分散されているバランス型では、この値動きが大きくなりがちなREITや新興国の株式や債券が運用対象になっていることが少なくありません。これらの割合が増える一方で、値動きの小さい国内債券の割合が相対的に少なくなります。そのため、そのバランス型全体では値動きが大きくなる可能性があります。それを意識していなければ、自分の想定した以上のリスクを取ってしまって、思わぬ値下がりに直面してしまう可能性もあるのです。

「詰め合わせ」ではなく、中身を把握

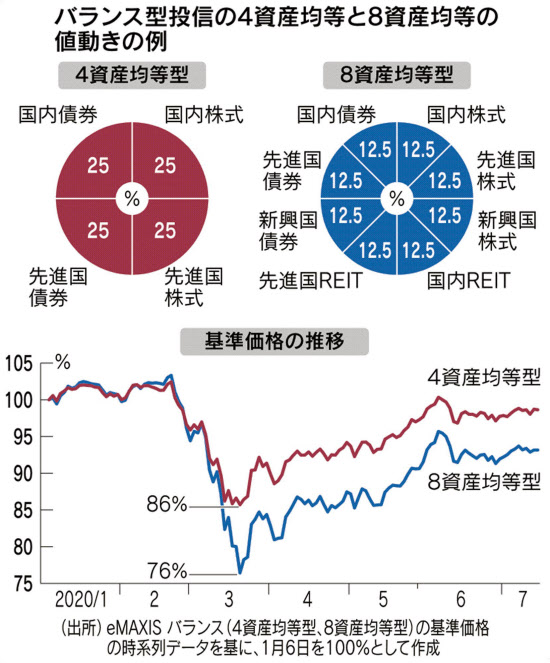

例として、バランス型の4資産と8資産の均等型で今年に入ってからの値動きをグラフにしました。年初に例えば100万円を投資していれば4資産では最大で14万円の下落ですが、8資産では24万円もの下落となっています。

現在のように、コロナの影響という未知の領域に入っていく状況にあっては、「福袋のように中身は完全におまかせ」では、「開けてびっくり」といった結果もないとはいえません。そうではなく、「詰め合わせてあるけれど、中身は自分で選んだので大体わかっている」というスタンスで、上手にバランス型投信を利用し、投資の第一歩を踏み出していただきたいところです。

※20年6月末現在の公募投信の総合計。出所は一般社団法人投資信託協会

緊急事態宣言が解除され、「ニューノーマル」「新常態」とも呼ばれる新しい生活様式が広がりつつあります。コロナで一変した家計の収入や支出、それに伴うお金のやりくりをどうすればよいかも喫緊の課題です。連載「コロナの先の家計シナリオ」は専門家がコロナ後のお金にまつわる動向を先読みし、ヒントを与えます。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。