君も「サイエンスアスリート」 科学五輪で10代躍動

10代のサイエンスアスリート憧れの大舞台は「国際科学オリンピック(科学五輪)」だろう。数学、物理、生物学など7分野それぞれで毎年開かれる大会の総称。世界の高校生らがホスト国に集い、知識と発想を競い、友情を培う。筆記や実験のテストの成績上位者には金銀銅のメダルが授与され、有望な研究者として学会や企業の注目を浴びることにもなる。

日本は参加大会が現在の7分野に増えた2008年以降、毎年26~31個のメダルを獲得。19年は成績上位者の1割に与えられる金メダルが10個となり、とくに地学五輪では、出場した4人全員が金という快挙を演じた。

そんな日本にとって20年からの4年間には特別な意味がある。生物学、化学、物理、数学の順に大会ホスト国となることが決まっており、20年7月には「国際生物学オリンピック(生物学五輪)長崎大会」が開かれるはずだった。新型コロナウイルスがパンデミックになるまでは――。

生物学五輪、リモートで決行

「完全な中止じゃなくてホッとした」。全国4340人の中から生物学五輪代表の座をつかんだ4人のひとり、高知学芸高校(高知市)の金久礼武(かねひさ・れん)君の率直な声だ。コロナ禍による大会中止も覚悟した4月下旬、「リモート開催」を知らせるメールを受け取った。生物学の魅力を「わからないことが多く神秘的なところ」と語る高3生は「自分の力を試す機会を得られたのはうれしい。受験勉強と両立させながら、少しでもいい結果を残せるよう頑張りたい」と決意を新たにした。

大会組織委員長の浅島誠・東大名誉教授は「生徒のために何としてもやりたかった。コロナ禍の今だからこそ生物学五輪をやるべきだとも考えた」と語る。当初は開催に消極的だった欧州の大会本部も、リモート実施に伴う不正防止策など日本側の詳細な提案を受け入れ、ゴーサインを出した。50を超す国・地域が参加を表明。8月11日からの2日間、世界の代表たちは自国にいながら試験に臨む。

リモート開催ならではの新しい交流プロジェクトを打ち出したのも、海外の関係者の心を動かした。あえて出身の違うメンバー4人のグループをつくり、1カ月程度をかけて共同研究してもらう。各グループは「進化」「生物多様性」「ゲノム編集」「感染症」からテーマを選び、母語の違う生徒同士がオンラインで議論しながら、具体的な課題を設定し解決策をさぐる。成果は研究者らが採点し、優秀なものは広く公表する。

浅島委員長は「感染症だけをみても地域によってとらえ方がまったく違うだろう。国を超えてひとつの研究に共同で取り組む経験は、より視野が広くユニークな発想につながる」とみる。社会や文化の相互理解も進むため「これからの国際大会のあり方のひとつを示すことにもなるのではないか」と期待する。

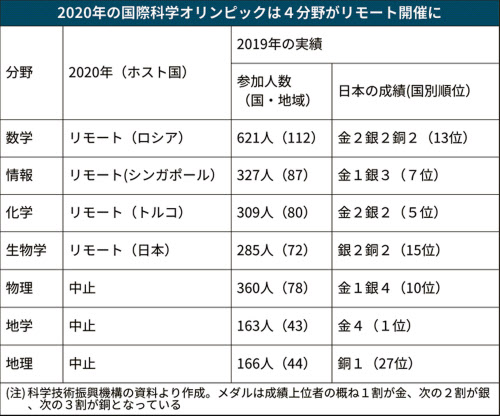

7分野それぞれの国内運営団体を統括する日本科学オリンピック委員会(事務局・科学技術振興機構)によると、20年に世界各地で予定されていた科学五輪のうち、生物学、数学、化学、情報の4大会はオンライン技術を活用してリモート開催されることになった。物理、地学、地理は中止となったが、物理について日本はリモート開催の「ヨーロッパ物理オリンピック」に参加することを決めた。「なんとしても国際大会に参加したい」という生徒の強い希望があったという。

生物学五輪に続き日本開催が決まっていた大会は、現在のところ開催方針に変わりはない。ただ物理五輪は1年延期となったことから、21年の化学五輪の次は23年に数学と物理の2大会が開かれることになっている。

科学五輪の代表になるためには厳しい国内選考があるのはスポーツと同じだ。国内1次予選の参加者は、7分野の合計で18年に2万人を超えたが、そのうち代表となれるのは30人程度だ。「狭き門」だが、挑戦することそのものにも意義はありそうだ。

20年3月に科学技術館(東京・千代田)で開かれた生物学五輪の代表選抜試験(3次試験)には「ファイナリスト」として16人が参加した。試験後、私立白陵高校(兵庫県高砂市)2年(当時)の後藤優奈(ごとう・ゆうな)さんは「高校でやらない範囲を含めて学ぶ機会が得られたことはすごく大きい。深い知識を求めるモチベーションが上がった」と喜び、県立唐津東中学校(佐賀県唐津市)3年(同)の岡本陽(おかもと・はる)君は「楽しい大会を通して培った生物学の知識や考察力を将来に生かしたい」と話した。最終的に代表の4人枠には入らなかったが、自身の成長を実感する経験だったようだ。

◇ ◇ ◇

スポーツの五輪と同じように科学五輪にも「レジェンド」はいる。そして彼らが活躍している舞台は、大学などの研究機関とは限らない。独自のキャリアを歩む2人のレジェンドに、科学を学ぶ面白さや価値を聞いた。

「物理学の作法」どこでも通用

物理2大会連続「金」 村下湧音さん

「実は今の仕事で物理の知識が生かせる機会は少ないんです」。3次元データの加工・解析を手がけるエリジオン(浜松市)で技術開発を担う村下湧音(むらした・ゆうと)さん(29)はそう語りながら、むしろ楽しそうだった。同社は年商30億円程度の中小企業ながら、開発陣の半数が東大院修了という頭脳集団。「尊敬できる先輩がたくさんいて、刺激が多い」と喜ぶ。

元数学教師の母親の勧めもあって灘中学・高校(神戸市)時代に物理五輪に挑戦。高2、高3だった07年と08年に連続して金メダルを獲得した。東大に進み、大学院でも物理を専攻し続けたが、論文作成の日々に追われる中で疑問がきざした。「何のための研究か」「自分は社会の役に立っているのか」――。

気づけば企業の採用情報に目を通す自分がいた。社員が作る数学の難問を解ければ採用というユニークな条件のエリジオンにひかれ、創業者の小寺敏正氏から「日本は才能ある人材が正当に評価されにくい。非凡な人材が集まり、才能を発揮して社会に貢献する会社をつくりたかった」と聞き、入社の意思を固めた。

物理学の知識を使う機会は限られても「物理学の作法」は仕事のあらゆる場面で生きていると実感する。基本理論に立脚して情報を取捨選択し、答えに近づいていく。物理五輪での粘りにつながった「どんな複雑な現象でも、丁寧に向き合えば必ず説明できる」との信念は揺らいでいない。

「大学で研究に没頭した時間が無駄だと思ったことは一度もない」。その断言は、同じ科学の道を歩む後輩へのエールのようにも聞こえた。

できる・できないの前に「踏み込む」

日本人女性初の「金」 中島さち子さん

高2だった1996年の数学五輪で日本初の女性金メダリストになった中島さち子さん(41)は、東大卒業後、ジャズピアニストの道に進み、現在は芸術や技術などと数学を結びつける教育活動にも携わっている。スポーツを通じた教育事業を手がけるSTEAM(スティーム)スポーツラボラトリー(東京・港)取締役などビジネスパーソンの顔ももつ。

数学にはまったのはフェリス女学院中学・高校(横浜市)時代。「数学者でアーティストのようだった」おじや、定理の美しさをうれしそうに語る教師の影響を受けた。何よりひかれたのは「哲学っぽさ」。「奥に何かあるのはわかるのに十分に見えないような深さ。仮定や視点を変えるだけで常識が常識でなくなる面白さ。自分が解放されていくような気持ちになった」。ひとつの証明も結論への道筋はいくつもあり、それぞれに個性が現れるという。

数学を学ぶ意味について、数学者の岡潔(おか・きよし)の言葉を引き「情緒を養う」ことをあげる。「数学は論理の学問と思われがちだが、美しいものをありのまま美しいと感じる力も必要。小さな頃から学ぶことで感性が育まれる」。そして「車の渋滞からコロナウイルスの状況把握まで、社会のいたるところで数学が使われている。それが見えてくると、発想そのものが変わってくる」と説く。

学習を含め何かに取り組むときのコツは「面白いと思ったら、とにかく踏み込んでみること」。結果がどうであれ、何か好きなものを共有できる仲間が生まれ、ひとりでは見えなかったものが見えてくる。「物事を『できる・できない』の基準で判断するのは本当にもったいない。どれだけきれいごとと言われようが、これは言い続けたい」と力説する。

生年の数字「1979」は素数。実は月日の数字を並べた3ケタも素数だ。素数は2、3、5、7、11、13など、1と自分以外に約数をもたないひとつひとつユニークな自然数だが、無限に存在することも知られている。「私、素数に反応しがちなんです」。どこか人間を見るまなざしに通じている。

(大西穣、天野豊文)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。