休校中の運動不足「遊び」で解消 親も子から教わろう

コロナ危機から子どもを守る(下)

臨時休校や外出自粛などによる「コロナ・ストレス」に、児童・生徒らU22世代やその家族は、どう向き合えばいいのか。専門家への電話インタビューの3回目は、山梨大学教授の中村和彦(なかむら・かずひこ)さん(60)。遊びを通じて色々な運動を経験することが子どもの心身に欠かせないと説き続け、体の成長を促す「36の動き」を提唱。子どもに人気の楽曲「パプリカ」のダンスも監修している。

――長期の休校・休園による子どもへの影響をどうみていますか。

「私の専門は運動、体育だけど、真っ先に気になるのは心の面だ。知識の習得が遅れるとか、体力が落ちるといったことよりも切実。大人と同じように子どももストレスや不安を抱えており、それを大人がちゃんと受け止めて対応しないといけない」

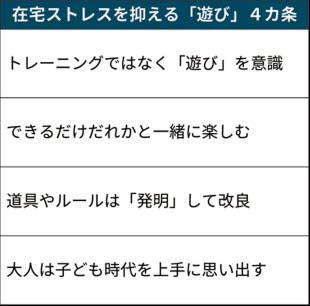

トレーニングではなく「遊び」

――運動能力の低下を心配する必要はありませんか。

「休校が半年に及ぶようなことになれば、それなりの手を打たないといけないが、今の段階では心配しすぎない方がいい。それに健康のためには、適度な運動、バランスのよい食事、十分な睡眠、排せつの4つの習慣の連鎖が大事で、運動だけ気にしてもだめ。よい連鎖はストレスを減らし、免疫力も高める。これは大人も同じだ」

――自宅で体を動かす際のポイントは。

「『スポーツ』とか『トレーニング』なんて考えず、体を使うこと自体が面白いという感覚をつかむことだろう。その喜びを増幅する方法はズバリ、だれかと一緒に遊ぶことだ。例えば音楽に合わせて踊る楽しさは、きょうだいやお父さんお母さんと一緒なら倍増する。みんなの動きがシンクロする感覚は、子どもにとって面白いんだよね」

「『パプリカ』のダンスでは、上手にバランスをとったり、スムーズに移動したりするのに必要な基本的な動きのうち、二十数種類を経験できるようになっている。この4月から山梨放送(甲府市)の番組や動画サイトで公開が始まった『コロナに負けるなダンス ゴリラッパンダ』の監修では14種類を取り入れた。1分半ほどだが、かなりアップテンポで、いい運動になる」

――運動が苦手な親はどうしたらいいですか。

「それでも一緒にやってみる。うまくできなかったら親の威厳が保てない、なんて思わないこと。親が上手に踊れるなんて、子どもはみじんも思ってないから、むしろ親に教えてくれる。子どもだけが主人公になるんじゃなくて、子どもが親を主人公にさせてあげる、そんな役割の逆転だって、子どもは面白く感じる」

「余談だけど、子どもの宿題をみない親が増えていて、自分が問題を解けないから、という理由が多いようだ。だけど子どもは親が一緒に宿題に向かってくれることがうれしい。『お父さんには難しいけど、おまえはできるのか』と言えばすむ話も、避けてばかりいたら『本当はできないんじゃないの』と疑われるだけだろう」

ゲームに夢中な子には?

――電子ゲームから離れない子どもに、どう運動を促したらいいでしょうか。

「電子ゲームが悪いわけではない。遊ぶ経験が少ないから、体を動かすことの本当の面白さがわからないんだと思う。だれかにプログラミングされたものや、親から『やれ』と言われたものより、自分で遊び道具をつくったり、それでだれかと一緒に遊んだりする方が断然、楽しい」

「例えば、新聞紙を丸めてアルミホイルで包めばボールができる。ちょっとしたバットや剣もできる。大いに体を動かす遊び道具になり、体に当たっても大して痛くない。うまくつくれなかったり、壊れたりしたら、子どもはもっといいものをつくろうと考える。そこを大事にしてあげたい。既製品より自分で作った道具で遊んだ方が面白いんだから」

――「ほめる」ことが重要になりますか。

「無理にほめる必要はなくて、ちゃんと子どもに反応すればいい。できないこともあるだろうが、遊びなのだから、なんど失敗したっていい。面白さというのは、できなかったことが、だんだんできるようになる、そのプロセスにあると思う」

「体をよく動かせば、ちゃんとおなかもすいて、ぐっすり眠れる。それを子どもが体で覚え、大人が言葉で伝えてあげれば、よい生活リズムをつくれるはずだ。それで早寝早起きと昼寝の習慣が身につけば、親も自分の時間をつくりやすくなるだろう」

――休校の長期化に対応するためのオンライン授業の可能性をどうみていますか。

「文部科学省は今、児童・生徒に1人1台の端末を用意する『GIGAスクール構想』を進めているが、これが5年早かったら、よい意味で状況は違ったと思う。双方向のオンライン授業ができる学校なら効果的だが、それはごく一部だ。ネット環境のない家庭だってある。現時点で期待しすぎてはいけない」

「学習の遅れなどを、どうカバーしようか、学校の先生たちは真剣に考えているはずだ。科目ごとに自宅学習の課題も用意し、一人ひとりをフォローするための計画も必死につくっているところだろう。何もやっていない学校はないはずだし、そこは信頼していいと思う。電話を使って子どもが先生にわからない問題を聞いたり、先生が生活の様子を尋ねたり、その子にあった学習法を一緒に考えたりすることが大事になる」

――親子関係で特に気をつけるべきことはありますか。

「テレビを見ていたら、ある母親が子どもの前で『子どもと一緒にいる時間が長くなって余計にストレスがたまる』という趣旨の発言をしていて驚いた。その子の固まった表情が忘れられない。お母さんが、自分と長くいるのがつらいなんて、信じたくもないだろう。子どもとの時間は本来、親のストレスをやわらげてくれるものなのに、『子育て=親のストレス』という発想が先行しすぎているのではないか」

「自分もかつて子どもだったことを忘れ、子どもゆえの不安や苦しさを考えられなくなった大人の弱点だ。子ども時代の自分が幸せを感じた言葉や遊びを、よく思い出してほしい。その遊びは、きっと今やっても面白いから、子どもと楽しめる。一緒の時間が長ければ、普段できなかったことができ、それによって気づけることもたくさんあるはずだ。大変な状況だが、親子が長く一緒にいられる今を大事にしてほしいと思う」

1960年、山梨県生まれ。山梨大学教育学部卒、筑波大大学院体育研究科修了。2011年に山梨大教授、16年から同大教育学部長。17年からスポーツ庁スポーツ審議会健康スポーツ部会メンバーも務めている。「パプリカ」のダンスのほか、NHK番組「おかあさんといっしょ」の「ブンバ・ボーン!」体操も監修した。

(聞き手は天野豊文)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。