がんのリスク 日本人がお酒を1日1合飲み続けたら

飲酒とがんリスク(上)

日本人の最大の死因になっている「がん」。がんに罹(かか)りたくないのは誰もが共通に願うことだが、そのためにはどんな飲酒が望ましいのか。最近では、少量の飲酒でも体に悪いと指摘されるようになったが、がんについてはどうなのだろう。

2019年12月には東京大学から、日本人を対象とした低~中等度の飲酒のがんへの影響を評価した論文が発表された。今回は、酒ジャーナリストの葉石かおりが論文の発表者の1人である財津將嘉さんに詳しい話を聞いた。

◇ ◇ ◇

本誌において何度も紹介してきたが、「酒は百薬の長」「酒は全く飲まないより、少量飲んだほうがカラダにいい」と以前から信じられてきた。それがまた左党にとっては好都合だった。条件付きとはいえ、少量の飲酒がカラダにいいことを示す「Jカーブ効果」のグラフ(以前の記事「『酒は百薬の長』は本当? 実は条件付きだった」を参照)は、言わば「水戸黄門の紋所」のようなものだったに違いない。

だが、ここ1、2年その流れが大きく変わってきた。世界的に飲酒の健康リスクが大きくクローズアップされるようになる中、少量の飲酒でもカラダに悪いという論文が登場したのだ。

詳しくは、2019年秋に本連載で取り上げた記事「酒は百薬の長のはずでは? 少量でもNGの最新事情」をご参照いただきたいと思うが、2018年の半ばに、世界的権威のある医学雑誌『Lancet』(ランセット)に、「195の国と地域を対象に飲酒のリスクを検証した結果、健康への悪影響を最小化するなら飲酒量はゼロがいい」という内容の論文が発表された。

この論文では、虚血性心疾患(心筋梗塞など)に対してはプラスの面がある(発症リスクが下がる)のは従来の研究結果と同じだが、がんなどに罹患するリスクは少量であっても上がるため、その効果は相殺されてしまい、トータルで考えると、飲酒量は少ないほうがいい、さらには健康への悪影響を最小化するなら飲酒量は「ゼロ」が望ましいというのだ。

「飲酒量はゼロがいい」――。

この衝撃の結果を受け、酒量が減った人もいるのではないだろうか? 筆者も、である。「お得だから」という理由で、一升瓶で日本酒や本格焼酎を買うのをやめ、休肝日を週2回から3回に増やした(守れないこともあるが)。

酒好きからすれば、これまで以上に酒量を抑えるのはつらいが、「飲酒量が少なければ少ないほどいい」というのは確かなのだろう(泣)。ただ、「日本人においてどうなのか」についてはもう少し詳しく知りたいと思っていた。

前出の論文の対象は世界中の195カ国(および地域)である。この結果がそのまま日本人に当てはまるわけではないだろう(もちろんある程度は当てはまると思うが)。よく知られていることだが、欧米人がアルコールの分解能力が高いのに対し、日本人はアルコールに強くない人が一定数いる。お酒の影響も同じというわけではあるまい。ところが、日本人を対象とした、少量飲酒におけるリスクを研究した論文はほとんど出ていないという。

と、そんなことを思案している中、2019年12月、東京大学から日本人を調査対象として、「低~中等度の飲酒もがん罹患のリスクを高める」という興味深い論文が発表された(Cancer. 2020;126(5):1031-1040.)。こちらは、新聞などの各種メディアでも取り上げられたので、目にした人もいるのではないかと思う。

日本人を対象とし、日本人の最大の死因になっている「がん」への影響を調査した研究というのだから、これは興味津々である。

日本にごまんといる左党のためにも、きちんと確認して、その内容をお伝えせねばなるまい。そこで今回は、論文の発表者の1人で、獨協医科大学医学部 公衆衛生学講座 准教授で医師・医学博士の財津將嘉さん(3月まで東京大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学 助教)に話を伺った。

日本人を対象に、低~中等度の飲酒とがん罹患リスクを推計

研究の詳細に入る前に、まずは財津さんたちがこの研究を行った背景を確認しておこう。

先生、今回、なぜこういった研究に取り組まれたのですか? そう尋ねると財津さんはやさしい口調でこう話し始めた。

「従来から、多量飲酒者の健康リスクについては数多く指摘されてきました。これまで国内外における飲酒についての主な研究も、多量飲酒の人を対象としており、少量飲酒に関するものはほとんどありませんでした」(財津さん)

「それが最近になって、2018年に発表された『Lancet』の論文などにより、少量飲酒の危険性が示唆されるようになりました。しかし、この研究の対象者は195カ国(および地域)にも及びます。人種により体質が異なるのはもちろん、医療環境など社会的背景も異なります。そこで『体質や社会的背景が近い日本人を対象としたら少量飲酒のリスクはどうなるのだろう?』というところから、私たちの研究はスタートしました」(財津さん)

「そして日本人の死因のトップはがんです。しかし、日本では低~中等度の飲酒とがんの罹患リスクに着目した研究は少なく、明確な結果も出ていませんでした。こうした背景から、低~中等度の飲酒によるがんのリスクをターゲットにしたのです」(財津さん)

なるほど。同じ人間であっても、外国人と日本人では体質が異なる。前述のように、日本人は欧米人に比べてアルコールの分解能力が低い人がいることはよく知られている。そして、日々の食事の内容、さらには医療レベルや病院へのアクセスのしやすさ、そして健康保険制度や企業や地域で行われる定期健診といった社会的背景も異なる。だからこそ、財津さんは日本人を対象とし、さらに最大の死因であるがんに着目したわけだ。

今回、財津さんたちは、全国33カ所の労災病院の入院患者病職歴データベースを用いて、「新規がん患者」の6万3232症例と「がんに罹患していない患者」の6万3232症例を同定し、両群を比較することで低~中等度の飲酒とがん罹患リスクを推計するという症例対照研究を実施した。ここでは、年齢、性別、診断年、診断病院などをそろえて比較している。

対象者の平均年齢は69歳で、男性は65%、女性は35%。病院に入院する際に、1日の平均酒量やこれまでの飲酒期間(年数)も調査している。「この飲酒期間を分析の対象に加えているところが、この論文のポイントの1つです」と財津さん。

確かに、「飲酒期間」という要素があると、「いつも飲んでいる量を、このままずっと続けていったらどうなるか?」も見えてくる。これは左党にとって、かなり気になるところだ。

この研究においては、純アルコールにして23g(日本酒1合相当)を1単位として、1日の平均飲酒量(単位)に飲酒期間(年数)をかけたものを飲酒指数(drink-year)と定義している。例えば、1日当たり日本酒1合の飲酒を10年間続けたら「10drink-year」ということになる。

1日1合を10年間飲み続けると、がんの罹患リスクは1.05倍

ここまでの説明で、研究の内容はよく分かった。続いて、いよいよ本題。研究結果について財津さんに聞いていこう。少量の飲酒におけるがんのリスクはどのくらいなのでしょうか?

「日本人を調査対象にした本研究においても、少量から中等度の飲酒でも、がんのリスクは上昇するということが明確になりました。飲酒しなかった人が最もがん罹患のリスクが低く、飲酒した人のがん全体の罹患リスクは、低~中等度の飲酒において飲酒量が増えるにつれ上昇しました」(財津さん)

「そして、1日1合(純アルコールにして23g)を10年間続けることで(10drink-year)、お酒を全く飲まない人に対し、何らかのがんに罹るリスクは1.05倍上がるという結果になりました」(財津さん)

少量の飲酒でもがんのリスクは上昇する、そして飲酒しなかった人のリスクが一番低い。つまり「飲まないにこしたことはない。飲むなら少量がいい」ということか…(がっくり)。

しかし、この1.05倍という数値はどう判断すればいいのだろうか。1.05倍とは、5%リスクが高くなるということ。リスクが上がるのは確かとはいえ、そんなに大きなリスクとも言えないような…。「思ったより低い…」と思った方もいるのではないだろうか。

先生、これはどう考えたらいいのでしょう?

「確かに、数値だけ見ると、その程度かと思われる人もいると思います。しかし、必ずしもそうとは言えません。この研究で導かれた1.05倍という結果は『1日1合(純アルコールにして23g)を10年間続けること』から算出されています。しかし飲む量が2、3杯と増えていけば、10年よりも短い年数でがんのリスクが上昇するということになります。お酒好きの方の多くは、まず1杯で終わることはないですよね(苦笑)。また、これは適量を10年間飲み続けたケースの値ですから、20年、30年と飲み続ければ、その分リスクは上がります。決して軽視できる数値ではありません」(財津さん)

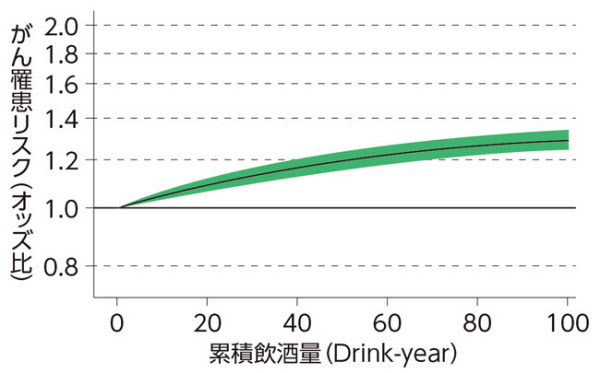

では、酒量が増えたり、飲酒期間が長くなると、リスクはどうなるのだろうか。それを示すのが下のグラフだ。

累積飲酒量とがん全体の罹患リスクの関係

これを見ると、飲酒量、飲酒期間が大きくなる(=累積飲酒量が多くなる)ほど、がんの罹患リスクが上がることが分かる。例えば、50歳前後の人なら、20歳くらいから飲み始めているだろうから、飲酒期間は30年。これで1日当たり日本酒2合を飲んでいたら(=2単位)、60drink-yearということになり、がんの罹患リスクは1.2(=20%増)程度になることが分かる。財津さんが話す通り、これは決して無視していい数字ではない。

筆者自身、日々節酒を心掛けているとはいえ、「1杯で終わる」ということは、なかなかできない。飲む量に比例して、短い年数でがんのリスクが上がっていくとなると、「大したことない」なんて言っていられないのだ。

◇ ◇ ◇

少量飲酒がカラダによくないことは予想していたとはいえ、やはり左党にとって残念な結果となってしまった。

ちりも積もれば山となる。酒もまた「ちょっとだからいいや~」と、少量を日々重ねていけば、がんのリスクは確実に上がっていくというわけか…。

酒豪はよく、「ビールなんて水と同じだから、飲んだうちに入らない」なんて言うことがあるけれど、とんでもない。カラダはしっかりカウントしているのだ。

ここまで、少量の飲酒とがん全体のリスクについて話を聞いてきた。しかし、一口にがんといっても、肺がん、胃がん、肝臓がんなど、さまざまな部位のがんがある。飲酒により影響を受けやすい部位と、受けにくい部位があるだろうことは想像に難くない。果たしてどのがんのリスクが高くなるのだろうか。これについては次回触れたいと思う。さらに、財津さんがお勧めする「飲み方」についても聞いていこう。

(文 葉石かおり=エッセイスト・酒ジャーナリスト、図版 増田真一)

[日経Gooday2020年4月8日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。