親70代は生前整理の好機 介護・相続・墓じまいを話す

離れて暮らす両親。まだまだ元気とはいえ、70代にもなれば、自分の周りを身ぎれいにする「生前整理」を始めてもいい年齢です。しかし、そんな話題を持ち出そうものなら「まだ早い」「縁起でもない」と一蹴されるのが落ち。もめずに、楽しく始めるこつを教えます。葬儀・お墓・介護など終活を取材してきた旦木瑞穂さんがリポートします。

「そのとき」は、突然やってくる

両親と生前整理の話をしようにも、はぐらかされて、なかなか具体的な話にはなりにくいもの。しかし、「そのとき」は突然やってくる。残された家族は気持ちの整理がつかず、冷静な判断ができなかったり、家族間で意見の違いからもめてトラブルになったりするケースも珍しくない。家族全員が納得のうえ、親が70代になったら始めるのがポイントだ。

生前整理の基本は「物、心、情報」の整理。不要なものを処分する物理的な「物の整理」、あらかじめ本人と家族で話し合っておく「心の整理」、そして複数の葬儀業者から見積もりを取っておくなどといった「情報の整理」だ。これらを押さえておけば、いざという事態が起きても慌てることなく、落ち着いて対応できる。

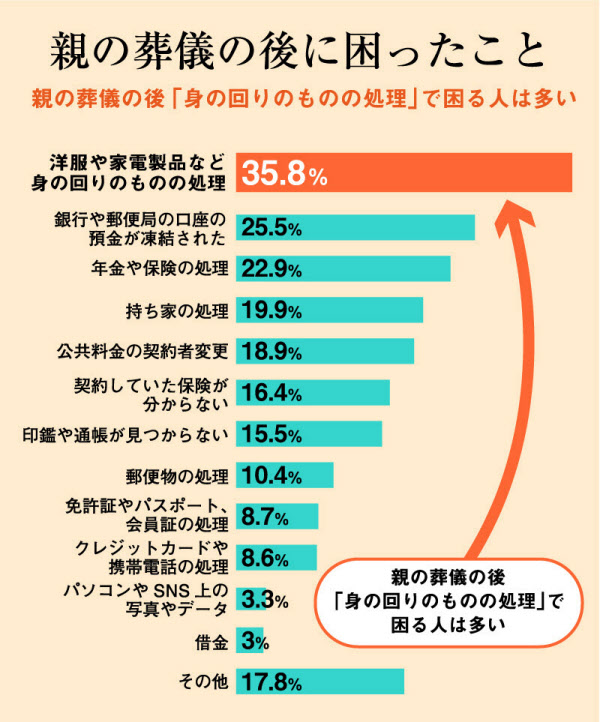

中でも、一番手間がかかるのは物の整理。実際に親の葬儀後に困ったことを聞いたアンケートでは、「身の回りのものの処理」を挙げた人が圧倒的に多かった。遺品整理会社に依頼することも可能。だが、これには費用がかかる。遺品整理・生前整理会社のリリーフ(兵庫県西宮市)によると、例えば2DKで暮らしていた場合で15万円(税別)からの作業費がかかる。親の家の片付けは「親家片(おやかた)」などと呼ばれ、子どもにとって精神的、体力的、そして金銭的に大きな負担になっているのが実情だ。

生前整理は「遺品整理」より、いいことずくめ

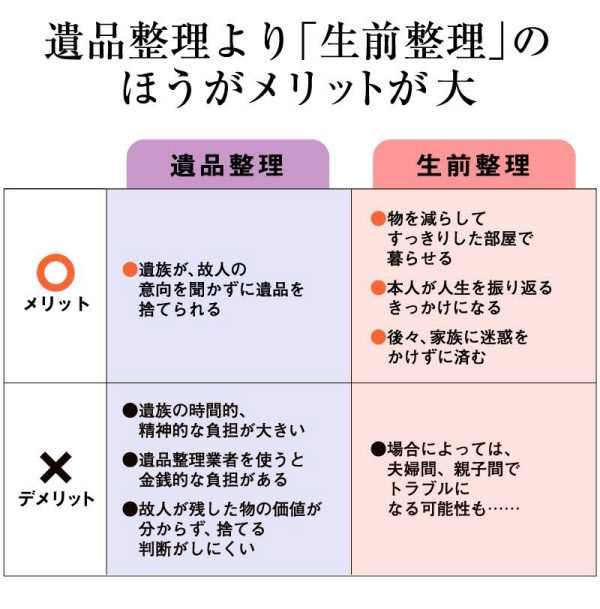

親が元気なうちに行う生前整理は、亡くなった後の「遺品整理」と比べるとメリットが多い。

最大の利点は、親の家がすっきり片付いて住みやすくなること。高齢者は一般的に持ち物が多いため、部屋が見違える。

「生前整理の窓口」サービスを運営しているプロバイド(名古屋市)の社長、三浦靖広さんは「生前整理は単なる家の片付けではなく、心の余裕を生むための活動」だと話す。特に、生前整理を親子でできれば、親が若かった頃の話や、現在の不安、自分の死後にどうしてほしいかなどを聞き出す、かけがえのない時間になる。

また、三浦さんは「過去を振り返り、これからの人生をより良く生きるきっかけになる」とも言う。親が自分の手で整理することで、写真や手紙などの思い出の品が見つかり、懐かしい友人に連絡を取ってみたり、若い頃挑戦したかったことを思い出したり、生きているうちにやっておきたいことに気付けるというわけだ。心身ともに元気な70代のうちに始めるといい。

とはいえ、生前整理を始めるきっかけや、進める手順をどうすればいいのか分からない、という人がほとんどだろう。そこで三浦さんは「生前整理診断士」に依頼することを勧める。片付け、介護、葬儀、相続などに関する悩みを、物・心・情報の観点から総合的にアドバイスを受けられる。

実際に生前整理で、家族の絆を深めたAさん(46歳、女性)の事例を紹介しよう。

嫌がる父が、診断士を交えることで前向き

Aさんは、父が1年ほど前に体調を崩したことから、両親に「そろそろ生前整理したら?」と話したことがある。しかし、そのときに父は機嫌が悪くなり、聞く耳を持たなかった。

そこでAさんは、知り合いの紹介で「生前整理診断士」に相談することを父に提案したところ、「プロの目が入るなら」と納得してくれて、両親とAさん、妹、そして診断士を加えた5人で話し合いの場を持つことになった。

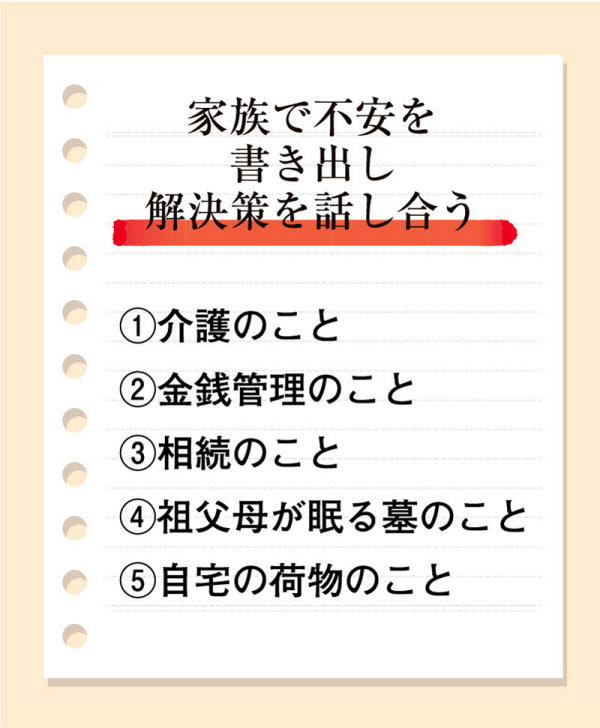

診断士は、最初に「家族全員で今後の人生を考えて、不安に思うことを書き出し、それをどのように解消するのかを話し合いましょう」と提案。家族で不安な項目を書き出した。

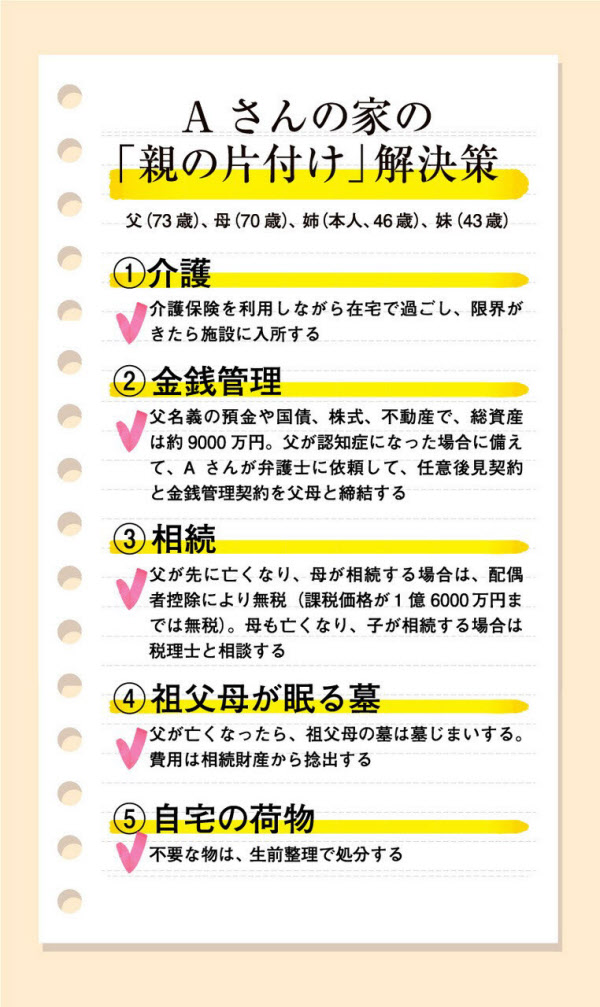

まず介護については、両親とも「娘たちに負担をかけたくない」と思う一方で「最後まで自宅で暮らしたい」と考えていることが分かった。そこで診断士は「介護が必要となったら介護保険を利用しながらできるだけ長く在宅で過ごし、ケアマネジャーから介護施設に入所を勧められた時点で入所を考えては」と提案。全員一致で承諾した。

2つ目の金銭管理については、父は当初、家の資産状況をつまびらかにすることを渋ったものの、診断士が「もし認知症になったら、後見人を立てないと金融機関から預金を引き出すことが難しくなる」「晩年には第三者が金銭管理をするケースが多い」といった実情を説明したところ明かしてくれた。父名義の預金や国債、株式、不動産で、総資産は約9000万円とのことだった。

続いて3つ目、相続については、父が先に亡くなり、母だけが相続する場合は配偶者控除があり課税されないことが分かった。さらに母が亡くなり、2人の娘が相続するときには「税理士を入れて相続対策をすること」を診断士が提案した。もし、父が認知症になり、金銭管理が難しくなったときには、Aさんが両親を支援できるように、あらかじめ弁護士に依頼して、任意後見契約書と財産管理契約書をAさんが父母と締結することに。また、公正証書遺言も同時に作成することにした。

墓じまい…親子で聞きづらいことも

続いて祖父母の墓については、父は「今は自分が管理しているが、亡くなった後は墓じまいをしてほしい。既に寺の住職には伝えてある」という。その費用は、相続財産から工面することにした。

そして5つ目。自宅の荷物は、祖父母の遺品の一部だけ残して、あと不要な物はすべて処分するのが、父母の希望だった。できるだけ荷物は減らしておくよう、生前整理を徐々に進めておくという。

Aさんのケースは、話し合いの結果、生前整理の基本「物、心、情報」の整理ができた事例だ。生前整理診断士を交えることで、親子とはいえ聞きづらいことも話し合えたという。ちなみに、Aさんの場合は1回 2~4時間の相談を4回ほど実施した。診断士への報酬は、初回相談は60分無料。その後の継続相談については1時間5000円(税別、交通費別)が相場だ。一般社団法人の生前整理普及協会(名古屋市)で、紹介してもらえる。

生前整理には診断士のほかに「相談士」「アドバイザー」などがあるが、診断士が最上位で、解決まで導くことができる。相談士は相談を聞いてアドバイスするところまで。アドバイザーは、2級は自分の生前整理、準1級は親や友人の生前整理、1級は相続問題のアドバイスなどもでき、講師の資格を取ると、生前整理アドバイザーを育成できるという。

(取材・文 旦木瑞穂)

[日経ARIA 2019年12月2日付の掲載記事を基に再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。