休校で広がる学習格差 学ぶ意味知り、苦手科目を復習

コロナ危機から子どもを守る(中)

臨時休校や外出自粛などによる「コロナ・ストレス」に児童・生徒らU22世代やその家族は、どう向き合えばいいのか。子どもの心身の健康や学習環境づくりの専門家への電話インタビュー2回目は、前川直哉(まえかわ・なおや)さん(43)に休校中の学び方などを聞く。前川さんは灘高校(神戸市)3年のとき阪神大震災を経験。同校教諭を経て福島県に移住し、原発事故後の高校生らの学びを支援してきた。

――いまご自身の立場で最も心配していることはなんでしょうか。

「優先順位で言えば、何よりも子どもたちの感染を防ぐことだ。すべては命あってのことだから。そのうえで、子どもたちに必要な学びをどう守るのか。できる限りその環境を整えるのは大人たちの役割だ」

――長期の休校が児童・生徒に与える影響をどうみていますか。

「体と心の両面で影響は残ると思う。福島県では、福島第1原発事故による放射線被曝(ひばく)への懸念から、子どもの外遊びが制約され、肥満の増加や基礎体力の低下が長期にわたってみられた。今は『3密』(密閉・密集・密接)による感染リスクを避けながら、意識して体を動かすことが必要だろう」

「子どもたちは学校での友人関係の中から多くを学ぶ。その機会が大きく失われ、世の中も騒然として親のストレスが高まれば、メンタル面のケアを必要とする子どもが出ることも考えられる。そこは感染拡大が落ち着いた後も気をつけないといけない」

モチベーションをどうするか

――学習面はどうでしょうか。

「5月の大型連休明けに学校が再開するとしても、学びへの影響はかなりある。自宅で勉強できた子と、そうでない子で大きな差が開いていると思う。親や祖父母ら自宅にいられる大人が勉強をみたり、インターネット教材が使えたりする環境があればいいが、そうはいかない家庭もある。影響は一律ではなく、一人ひとり違いが大きい」

「オンライン対応は行政や学校だけでなく、民間企業を含めて力を貸せるだれかが、手伝ってくれるとうれしい。『ウチはちょっと余力あるな』と思ったら、中古のノートパソコンの貸し出しなどで協力をお願いしたい」

――子どもたちはどう学習に取り組んだらいいでしょうか。

「まずモチベーションをどうするか、という問題がある。受験生は入試という目標があるので、気持ちが勉強に向きやすいが、そうじゃない学年の子は何のために勉強するのか、なかなか見えてこないだろう。勉強しなきゃと思っても、コロナは気になるし、ゲーム遊びなどで気持ちを落ち着かせたくもなる。教材やデジタルツールの話の前に、そもそもなぜ勉強しなければならないのか、社会全体で伝えないといけない」

「いま医療現場をはじめとして多くの方が、人々の命や暮らしを守るため働いている。だれも経験したことのない状況で、懸命に考えながら仕事している。そういう人たちが学校に通っていたころはどうだったかといえば、やっぱり学んでいた。だからこそ、だれかの役に立てる。学ぶことで、自分だけじゃなく、周りのだれかや社会全体の力になれることを子どもたちには知ってほしいなと思う」

――そう考える理由は。

「コロナ禍の影響が長期に及んだり、別の災害に見舞われたりして社会が荒廃したとき、その再建に取り組む若い担い手は、いまの子どもたちだ。何かあったときに、だれかの役に立てる、そのための力をつけておくことは大切だろう」

「例えば、数学を学ぶことでコロナの感染者がどう増えていくのか予想を立てられる。外国語ができれば、海外の情報をいち早くキャッチし、理解できる。社会に弱い立場の人がいることを教えてくれるのも学びで、そういうことを知らない人ばかりが行政やメディアなどを担うようになったら大変だろう。今だからこそ、受験のためだけじゃないという思いで勉強に向かってほしい」

――年度をまたいだ休校中の学習法でオススメはありますか。

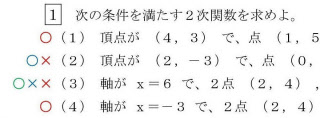

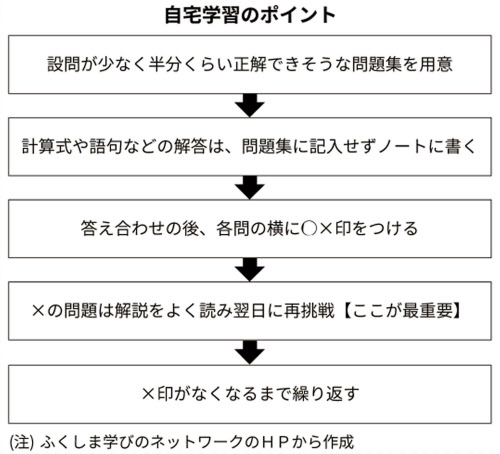

「この機会に、ちょっと苦手な科目に重点を置いて復習してほしい。おもに小学校高学年から高校生向けの学習法としては、苦手科目の問題集を1、2学年さかのぼってもいいから頑張って解いてみてほしい。間違った問題の横には×印をつけ、解答をよく読んで、時間をおいて解き直す。できなかったらまた×印をつけて解答を読み、最終的にできたら○印をつける。できなかったものができるようになるのが学びだから、×印がついてからが本番だ」

「問題集は自分で半分くらい解けるレベルのものが1冊あればいい。それを使い古していく。難関校と呼ばれる学校に合格する生徒は、だいたい同じやり方をしている」

――苦手科目の復習が一通り終わったら。

「そこまできたら、学年に関係なく好きな分野を学べばいいと思う。生物や化学の資料をみまくってもいいし、たくさん小説を読んでもいい。デジタル機器を使える環境があるなら、電子書籍や資料画像を見る道具としてどんどん使っていいと思う。ただ画面の見過ぎで視力が低下したり、姿勢が悪くなったりすることもあるので、そこは軽く考えず、気をつけてほしい」

「かっこいい大人」になる

――学校の先生へのアドバイスはありますか。

「そもそも先生は子どもに会いたいから先生になっているので、今ほどつらいときはそうないだろう。こういうときだからこそ、伝えたい思いもたくさんあると思う。オンラインの遠隔授業でも、プリント郵送でも、個別の電話でもいい。『あなたたちを本当に大切に思っている』『あなたたちが次の社会を担えるよう私たちも頑張る』といったメッセージを子どもたちに送ってもらえたらと思う」

「子どもたちには、頑張っている大人たちを目に焼きつけてほしい。今は大人たちの手が、なかなか子どもに回っていない状況にみえるかもしれないけれど、広い意味では、たくさんの大人が子どもという宝物を必死に守ろうとしている。子どもたちにはいつか、そんな『かっこいい大人』になってもらいたい」

1977年、兵庫県生まれ。東大教育学部卒、京大院人間・環境学研究科博士後期課程修了、博士号(人間・環境学)取得。2004年に母校の灘中・高で社会科教諭となり、14年3月退職。同4月に一般社団法人ふくしま学びのネットワーク(福島市)を設立し、事務局長に就任。18年から福島大特任准教授も兼務。高校生向け無料セミナーや社会活動コンテストなどを通じ、原発事故の被災県の子どもを支援し続けている。

(聞き手は天野豊文)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。