休校ストレスの処方箋 最優先は「良好な親子関係」

コロナ危機から子どもを守る(上)

新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるための休校や外出自粛により、児童・生徒を含むU22世代やその家族が「在宅ストレス」にさらされている。授業が再開したとしても当面はオンラインでの実施、課外活動も制限されるケースが相次ぐ。長期化する異常事態をどう乗り切ればいいのか。子どもの心身の健康や学習環境づくりに詳しい専門家への電話インタビューを実施し、コロナ危機で悩む親子へ「処方箋」をお届けする。1回目は実践的な子どもの発達支援に取り組む星山麻木(ほしやま・あさぎ)さん(59)に聞いた。

「笑い」が減ったら注意

――長期の休校が子どもに与える影響をどうみていますか。

「子ども同士の関わり合いが減ったり、失われたりすることによるストレスが最も心配だ。学習の遅れへの対策よりも前に、子どもが心のバランスを崩してしまうリスクを考えるべきだ。ひとり親が働きに出なければいけなかったり、在宅勤務でも子どもに向き合えない時間が長かったりして、孤立してしまう子どももいるはずだ」

――子どものストレスはどんな形で現れますか。

「一日の生活リズムが乱れたり、会話が少なくなったりする。イライラが増え、普段は使わない否定的な言葉を発するケースもある。わかりやすいのは『笑い』が減ること。友達とふれあうことで解消されるはずのストレスが、そのまま増しているサインとして、大人は受け止めないといけない」

――どう対処したらいいでしょうか。

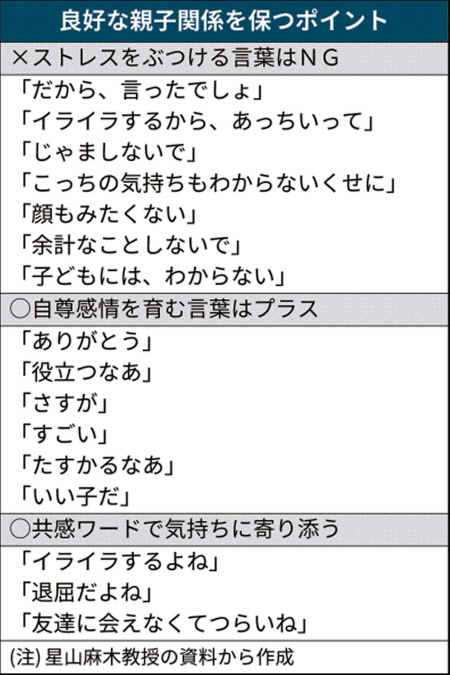

「子どもの情緒の安定に最も大切なのは良好な親子関係だ。これはいまや、発達支援を考える世界の研究者にとって共通認識になっている。そして良好な親子関係を守るために必要なのは、子どもと何かを共有したり、共感したりすること。その機会は大人が意識的につくらないといけない」

「一緒に歌ったり、踊ったり、絵を描いたり。料理したり、お掃除したり……。室内で飼える小動物やプランターの植物など、命のあるものを一緒に育てるのもいい。料理だったら献立から一緒に考えるとか、楽器の演奏や自作コントを動画に記録して、友達とも共有するとか、いろいろ工夫してみるのも楽しいと思う」

――デジタル技術は生かせませんか。

「子どもが受け身にならずに、他の子どもたちと主体的に関わり合う機会をつくるツールとして使えたらと思う。(テレビ会議などで)友だちと一緒に遊びを考えて楽しんだり、たわいもない会話をしたりして時間を共有できるといい。そういう仕組みづくりを考えることは、大人が子どもの視点になって、子どもが求めているものを知るきっかけにもなる」

オンライン授業は相互作用の場に

――オンライン授業の可能性をどうみますか。

「大人からの一方的な情報発信になってしまっては、子どもにとって面白くないものになってしまう。子ども同士が一緒に考えたり、発表したり、相互作用のある機会をつくることが大事だ。それができれば、オンライン授業は非常に有効だ」

――デジタル対応がすぐには難しい家庭もあります。学校の先生はどうすればいいでしょうか。

「オンラインは手段のひとつであって、いま大事なのは子どものさみしさや不安をやわらげること。はがきや電話などを使ってできることもある。それも学校からの伝達事項を送るだけでなく、子どもたちをつなぐようなものがいい。例えば、生徒から集めた自己紹介などのメッセージを寄せ書きみたいにして、みんなに配布してもいいのでは」

「休校が年度をまたいでいることもあり、新しいクラスの先生や友達の顔を見ないまま、自宅で孤立してしまっている子もいるはずだ。そういう危険なケースは、学校がアンケートなどを通じてできるだけ早い段階でキャッチし、場合によっては直接的なケアに入ることが不可欠になる。近所の大人がよく目配りするのも大事だろう。緊急時にはコミュニティーの力も問われる」

――長期戦を想定したとき、どんな心構えでいたらいいでしょうか。

「緊急事態だからこそ、できないことではなくて、できることを見つけようという前向きな姿勢が大事だ。もしひとりぼっちで食事をせざるを得ない子がいたら、自分はその子のために何ができるのか、そういうことを考えられるようになる。それは本当に大切なものは何かを問うきっかけにもなるだろう。家族の大切さを再認識し、家族という単位で何ができるのか、ポジティブに問い直すチャンスではないだろうか」

1960年、神奈川県生まれ。東京学芸大学音楽科を卒業後、養護学校の音楽教師を務める。退職後、障害児教育などの研究を進め、94年から東京大学大学院医学系研究科で国際保健学を専攻、97年に博士号(保健学)取得。鳴門教育大学助教授などを経て2006年から明星大学教授。音楽療法士でもある。

(聞き手は天野豊文)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。