医療現場、女性が働きやすい環境か 不適切入試の教訓

大学の医学部入試における女性差別の発覚から約2年。試験の見直しで女性の合格率には改善がみられるものの、医師の職場や働き方に課題は残る。世界的なウイルス拡大で医療崩壊の回避が急務になるなか、日本の医療現場で女性が能力を十分に発揮するためには何が必要か。専門家に聞いた。

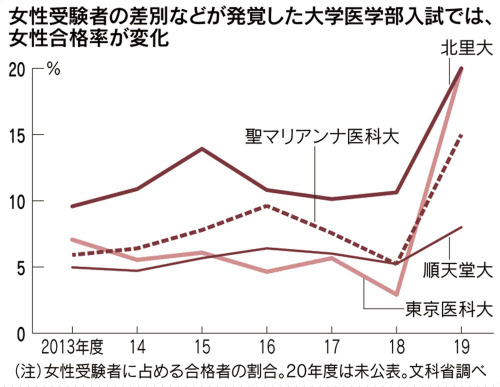

文部科学省の調査で、10大学が入試での不適切な事案などを指摘された。女子受験生に対する入試差別やその可能性が高いとして名前が挙がったのは、東京医科大と順天堂大、北里大、聖マリアンナ医科大だった。

公正な入試に関する文科省の有識者会議の委員を務め、佐賀大学で入試支援にかかわる西郡大教授(教育情報学)は「重要なのは不合格者の納得性をいかに高めるか、どのような人材を求めているのかを大学が明確に示すことだ」と強調する。文科省は18年、合理的な理由なく特定の受験生を合格または不合格としたり、性別や年齢、現役・浪人といった属性で差をつけたりすることは不適切との指針を示した。

19年度入学者の試験では、10大学中9大学で女性受験者の合格率が上昇した。東京医科大や聖マリアンナ医大など7大学では女性の合格率が男性を上回った。

大学は20年度の男女別の合格者数を現時点で公表していない。医学部予備校ACE Academy(東京・千代田)を運営するDELFの高梨裕介代表取締役は「東京医大の志願者は前年半減したが、一昨年並みに戻った。入試制度の見直しで平常化してきた」とみる。

ただ、医学部入試で不正が相次いだ背景にある医療界の問題は今なお根深い。不正の発覚後、医療関係者からは当直や緊急手術といった業務の特性や女性のライフイベントなどを理由に、男性優遇をいわば「必要悪」と見なす声が出た。「女性医師が増えると、当直が多く肉体的にハードな救急や外科で働く医師が不足して現場がもたない」などと"懸念"する声もある。

米シカゴ大の山口一男教授(社会学)は「医療現場の働き方を理由にした女性差別は全く正当化されない」と反論する。例えば「米国の病院は原則、救急ケアと緊急ケア以外は専門医が予約制で診察する。24時間体制の救急部門でも各医師の勤務時間帯が決まっており、一部を除き時間外や長時間の勤務はない」。勤務時間の制限など、しくみを変えれば働きやすくなる。

自らも医師免許を持つ高梨氏は「入試の是正に加え、女性を不利に扱った病院に対し研修医の採用人数を抑えたり助成金を減らしたりするペナルティーが必要だ」と指摘する。

医療現場でも環境改善をめざす動きはある。岡山大学病院(岡山市)では出産や育児を経験した女性医師らを中心とするキャリア支援センター「MUSCAT(マスカット)」が女性医師の地域医療機関への復職を支援している。医療ガバナンス研究所の上昌広理事長は、院内保育園を持つ仙台厚生病院などを例に「経営体力があり、経営者が意識的に取り組んでいる病院では女性が働きやすい環境づくりが進んでいる」と説明する。

一方で上理事長は「経営が厳しい大学病院などは、『男性なら長く働けそうだ』と優遇しがち。医師を養成する大学と"経営の論理"で動く系列病院を切り離さない限り、構造は変わらない」と指摘する。シカゴ大の山口教授は「診療科の医師の需給は、専門分野の給与引き上げで解決できる。柔軟に働けて、そのことでペナルティーを受けない職場をつくるなど、できることは多い。ただ、日本では少ししか改善していない」と話す。

医療現場を支える女性の存在はすでに大きい。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて政府が2月に小中高の臨時休校を要請したところ、北海道などで子供を持つ多くの看護師が出勤できず、外来の縮小などを余儀なくされる病院も出た。職場環境が整わないからと女性を敬遠するのではなく、男女を問わず家事や育児の両立が可能な働き方を実現する取り組みが、医師を育てる大学と医療機関の双方に求められている。

意欲ある人材に輝ける場を ~取材を終えて~

医学部を目指す女性は増えている。同じ理系分野でも工学部や理学部に比べて興味を感じやすい、医師免許が得られる、といった理由が多いようだ。いずれも関心のある分野で長く働き続けたいという意向の反映だろう。

一方で、医師を志す学生の意識には変化もみられる。医学部1年生の女性(19)は「周りの先輩は男女問わず、どの診療科に進みたいかよりも、働きやすさや通いやすさなどで研修先を選んでいる」と明かす。本来、希望する診療科で働きやすいと感じる職場に出合えるのが理想といえるのではないか。大学や医療機関は個人の適性や能力を生かせる環境を整えることで、良い人材を集めて医療の質をさらに高められるはずだ。

(白岩ひおな)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。