納豆を食べる人ほど死亡リスク低下 日本の食生活調査

日本の中高年約9万人を対象とした疫学研究

発酵性大豆食品、特に納豆の摂取が、死亡リスクの低下と関係することが、日本の中高年約9万人を対象として行われた大規模疫学研究で明らかになりました。

納豆などの摂取量は、総死亡リスクとも関係?

これまでに行われた研究でも、発酵性大豆食品の摂取量が多い人は高血圧のリスクが低いことや、納豆の摂取量が心筋梗塞、脳卒中などの心血管疾患による死亡リスクの低下と関係することなどが示されていました(関連記事「納豆、週1パック 循環器疾患の死亡リスク下がる?」)。しかし、心血管疾患以外による死亡と発酵性大豆食品の摂取の関係は検討されていませんでした。

そこで、国立がん研究センターの片桐諒子氏らは、日本人の生活習慣・生活環境と病気との関わりを明らかにするための大規模疫学研究「JPHCスタディ」に参加した、45歳から74歳までの9万2915人(男性4万2750人と女性5万165人)の食生活と死亡の関係を調べることにしました。

研究チームは、参加者全員が受けた食物摂取頻度調査のデータの中から、大豆食品(豆腐、ゆし豆腐、高野豆腐、油揚げ、納豆、豆乳、味噌)全体の摂取量と、発酵性大豆食品(納豆と味噌)、非発酵性大豆食品(豆腐、ゆし豆腐、高野豆腐、油揚げ、豆乳)の摂取量を推定し、さらに、それぞれ別個に納豆、味噌、豆腐(豆腐、ゆし豆腐、高野豆腐)の摂取量も明らかにしました。

これらの食品群または個々の食品の摂取量が最も少ない人から最も多い人まで順番に並べて五等分し、少ない方から最低五分位群、第2五分位群、第3五分位群、第4五分位群、最高五分位群としました。ただし納豆については、1万2000人超が「全く食べない」と回答していたため、食べない人を最低五分位群とし、残りの人々を摂取量に基づいて第2五分位群、第3五分位群、第4五分位群、最高五分位群の4群に分けました。

大豆食品の摂取量と、あらゆる原因による死亡(総死亡)、および、死因別の死亡(がん、あらゆる心血管疾患、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患、外傷による死亡)の関係を検討しました。

発酵性大豆食品を多く食べる人ほど死亡リスク減少

14.8年の追跡期間中に、1万3303人が死亡していました。大豆食品の摂取量と死亡の関係に影響を及ぼす可能性がある要因(BMI〔体格指数〕、喫煙歴、飲酒習慣、余暇時間の運動量、糖尿病と高血圧の有無、コーヒーと緑茶の摂取量、健康診断受診歴、閉経前か後か、女性のホルモン補充療法歴、総摂取熱量、野菜/果物/魚/肉の摂取量など)を考慮した上で分析し、大豆食品の摂取と死亡の関係を検討しました。

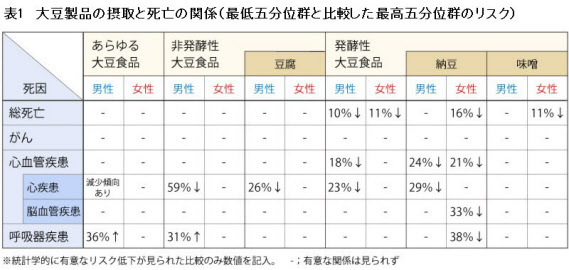

その結果、大豆食品の総摂取量と非発酵性大豆食品の摂取量は、総死亡のリスクに関係しないことが明らかになりました(表1)。一方で、発酵性大豆食品については、男女とも、摂取量が多いほど総死亡が少ない、逆相関関係を示しました。品目別の分析では、納豆と味噌の摂取と総死亡の関係が、女性でのみ、統計学的に有意な値になりました。

続いて、死因別死亡と大豆食品の摂取との関係を調べました。男女ともに、死因別死亡との関係が最も明らかだったのは納豆でした。全く食べない参照群に比べ、男女ともに1日に26.2g超を摂取していた最高五分位群では、心血管疾患などで死亡リスクの有意な減少が見られました。国内で市販されている、四角い容器に入っている納豆の内容量は1パック40~50gで、丸い容器の場合には30~40gです。

今回の結果は観察研究で得られたものであり、現時点で因果関係があるかどうかは不明ですが、発酵性大豆食品、特に納豆の摂取が多い人は、死亡リスクを下げられる可能性が示唆されました。

なお、呼吸器疾患による死亡と大豆食品の摂取の関係の方向性は、男女間で大きく異なっていますが、その理由については、著者らは言及していません。一般に、女性に比べ男性では、喫煙関係の呼吸器疾患の罹患率と死亡率が高いこと、今回の研究では、喫煙習慣に関する情報が得られなかった人が男女ともに比較的多かったこと、呼吸器疾患による死者は他の疾患による死者に比べ少なかったことなどから、分析の統計学的検出力が低くなった可能性が考えられます。解釈には注意が必要でしょう。

論文は、2020年1月29日付のBMJ誌電子版に掲載されています[注1]。

[注1]Katagiri R, et al. BMJ. 2020 Jan 29;368:m34. doi: 10.1136/bmj.m34.

[日経Gooday2020年3月12日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。