どんな学生か面接でわかる? 悩める採用担当の本音

第2回・企業の採用担当覆面座談会(上)

2020年1月末、都内で開いた覆面座談会。前半のテーマは、ずばり「どんな人が採用されるのか」。21年の卒業を予定する就活生向けの広報解禁を3月に控え、企業側も学生も準備に余念がない時期。業界研究や自己分析を突き詰めながらも、学生がやっぱり気になるのは「大企業に内定する学生って、結局どんな人」ということではないだろうか。3人の採用担当者に本音を語ってもらった。

Aさん 金融機関の30代男性。営業を経て人事部門に10年在籍。

Bさん 素材メーカーの40代男性。営業などを経て人事部門に13年。

Cさん 食品メーカーの30代女性。研究開発を経て、2年前から採用担当。

司会はU22編集長の安田亜紀代。

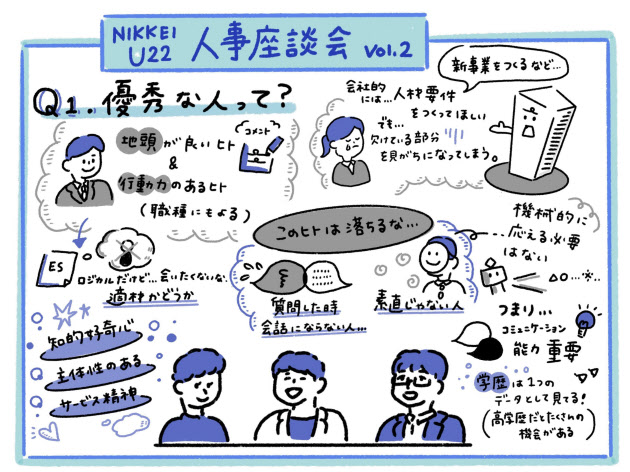

――就活でよく「優秀な人」という言葉を聞きますが、それってどんな人ですか?

Bさん 人事の間では、だいたい「地頭(じあたま)が良い」という意味ですね。ただ人によって微妙に解釈が違う気がします。論理的な思考力だったり、答えがない状況でも自分の経験をもとに考えられることだったり。

Cさん 地頭って難しいですね。例えばエントリーシート(ES)は、すごく正しい日本語でロジカルに書かれてあっても、会いたいとは全然思えなかったり、人となりがよくわからなかったりということがあるんです。本の感覚に近くて、フォントとか文体によって読みたくないものってあるじゃないですか。

――結局は主観ってことでしょうか。

Cさん はい。ですから、(複数の人間の主観による)複眼で見ようとしていて、面接官が1人でも「また会いたい」と言う学生だったら、次の面接に段階を進めます。

Aさん 会社として、こんな人材を採ろうという要件は定めていません。好奇心と主体性、サービス精神など、僕が勝手に言っていることはあるのですが。

具体的な人材要件「なくていい」

――会社として決めていないんですか。

Aさん 会社の上の方からは、ちゃんと採用したい人物像を決めた方がいいんじゃないかと言われるのですが、そう思う部分と、やらなくてもいいと思う部分が半々です。

Bさん 当社には過去につくった人材要件がありますが、中身は抽象的なものしかないです。まあ、自分が覚えていないぐらいです(笑)。もっと具体化した方がいいという社内の声もありますが、仮に「チャレンジングな人」について具体的な要件をつくっても現実問題として面接官が定量的に測れるものじゃない気がします。

Cさん 個人的には「ほしい人材」を定義するのは絶対反対派です。要件をつくると「満たない」「欠けている」「惜しい」と足りないことばかり指摘するようになって、ステキな部分を見落としてしまう。「ここがいいね」「ここがステキ」「ここが生かせる」、そういうことを積み上げていけばいいと思うんです。

――採用したい人物像を明確に決めないのは意外ですね。とは言え、採用・不採用はあるわけで、その境目は気になります。逆にこういう人は不採用という考えはありませんか。

Aさん これも好みですが、素直さに欠けるのはあまり好きじゃないかもしれません。フィーリングだと思いますけどね。

Bさん 他人の話を聞けない人、自分の話しかしない人は嫌だなと思います。うちの面接は聞くだけじゃなくて、なるべく学生からも質問してもらうんですね。どんな視点を持っているのか、どういうふうにして人の話を聞くのかをみています。そうすると一緒に働く姿がイメージしやすくなるんです。

Cさん 面接の場をコミュニケーションの場と捉えてもらえない学生の人柄は結局わからない。例えば何が好きなのかを聞いているだけなのに、頑張ったことを話されてしまうとか。

Aさん それって「あるある」です。テープレコーダーのように話し始められると、こちらも急速に興味を失ってしまう。失礼ですけど、その部分はほとんど聞かずに、どう人柄がわかるようなことを聞き出そうかと考え始めてしまいます。

――テープレコーダーのように話す人は不採用ということですか。

Aさん そういう人は「準備をしっかりして、準備したものをしっかり出したい人」なんだと思うようにしています。それだけで終わると、それ以上は判断しようがないのですが、例えば帰り際にエレベーターホールで何気ない会話をしてみると、本来のキャラクターが顔を出すケースがあります。そうすると、別の面接官に見てもらう機会をつくってもいいかなと思い直すんですね。

Bさん こちらが「それじゃないんだよな」という表情をしていると、たまにハッと気づく子がいるんですよね。「すみません、一方的に話しすぎました」と。そうすると評価が変わることもあります。無口なタイプの場合は、帰り際や待合室で少し話をして、そのときの雰囲気をメモしておくことはあります。

Cさん 面接の時間そのものを大事にしてくれるかどうか。流ちょうに答える必要はなくて「質問がわからなかったのでもう一度お願いします」「それは考えたことがないので少し待ってもらえますか」と言ったっていいんです。そういう姿勢が一緒に仕事をしていく上で大事かなと。

――何でも明け透けに話せばいいわけではないですよね。そのあたりの線引きが学生にはわかりにくいかもしれません。

Bさん あくまで仕事をする上でのキャラクターをみているので、その目的に合っているかどうか。失恋してショックだったみたいな話をする人もいますが、場の目的からすると違うかなってなっちゃいますね。

Aさん 1年に1人ぐらい、不採用の理由をその場で伝えることがあります。ある学生が「御社が第1志望です。よろしくお願いします」っていう感じで、自分の言いたいことだけ話していたケースでは、その場で「もう結果を伝えてしまうけど、今回はご縁がなかったことにさせてもらうね。面接はコミュニケーションの場だけど、あなたがどういう人なのかわからなかった」と。

Cさん 自分の短所と思うことでも、長所と捉え直して表現すればいいんじゃないかと思います。「短気」を「決断の早いタイプ」と言い換えてみるとか。就活って、個性をネガティブに捉えると負けになるゲームという気がします。

面接官も問われている

――あの手この手で人柄をつかもうとされていますが、30分程度の面接で人柄を見破ることができるものでしょうか。

Bさん 面接官によってものの見方、評価の仕方が違うのは、面接という選考方法の限界かもしれません。入社後に配属先から「あれ?」という声があがることもあります。例えば活動的にみえるタイプだったのに実際にはなかなか行動に移せなかったり。それは面接で見破れていないということですから。

Cさん 本音をどう引き出すかの前に、目線を学生に合わせることが大事だと思っています。和んだ雰囲気をつくるために面接の前にお菓子を出すこともあります。面接官には、面接っぽくないムードを作るのもあなたたちの仕事と伝えています。「さっきの面接、笑い声してなかったけど大丈夫ですか?」と確認したり。(笑)

――面接官の聞き方もカギになってきますね。

Cさん 学生を単なるリソースとしてみないとか、ちゃんと人として接するとか、面接する社員の心構えも大事です。当社は人事ではなく現場の社員が面接官になるので彼らには「あなたが去った後も会社を支えてくれる人だと思って接してください」とお願いしています。

Bさん 当社の営業系の採用は最初から最後まで人事が面接しています。ですから冒頭お話ししたような、地頭がいい人という視点ばかりになっちゃうんですよね。

Aさん うちもそうで、これは変わっていく可能性もある。今は異動も含めて全て人事でやっていますが、そうすると、どこに行ってもそれなりにやっていけそうな人を採ればいいっていう発想になりがちなんです。

――採用手法にも課題があると。

Aさん 同じタイプの人たちだけでは激しい競争に勝てないという危機感があり、そうなると採用も変えなければいけないという話になります。入り口だけでなく、入社後のキャリアパスも変わっていかないと意味がないので、大胆に変えにくいのですが。インターンから採用していくのは検討しているところです。

(取材・構成 安田亜紀代、藤原仁美)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。