進化のカギ、驚異の「リボソーム」 宇宙生物学が探る

東京工業大学 地球生命研究所 藤島皓介(4)

◇ ◇ ◇

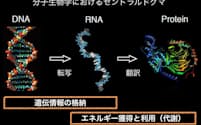

前回のペプチド(短いタンパク質)と鉄・硫黄クラスターの話は、主に代謝にかかわる話として理解していたところ、最後は「卵が先か、鶏が先か」のジレンマが出てきた。エネルギー代謝とセントラルドグマ、つまり、代謝系と翻訳系が両輪になっていないといけない、と。

藤島さんの関心は、まさにそういった「両輪」の秘密をめぐる部分へと進む。

キーワードは、「リボソーム」だ。

高校の生物を学んだ人なら、「タンパク質を合成する工場」として記憶しているだろう。DNAから転写されて運ばれてきたタンパク質の設計図を、ここで翻訳してひとつひとつアミノ酸をつないで合成する。こんな精巧な仕組みがどうやって出来上がったのか素人考えでも不思議だし、プロの生物学者たちはもっと不思議に思ってきたらしい。だから、リボソームの起源は、長年の謎とされる。

「僕がおもしろいと思うのは、このリボソームというのは、実はそれ自体、RNAとタンパク質の両方からできている分子だということです。タンパク質をつくるときに、mRNA(伝令RNA)がリボソームに結合して、そこにtRNA(転移RNA)がアミノ酸をつれてきてタンパク質を合成するわけですけど、実はその舞台となるリボソーム自体、RNAとタンパク質の複合体なんですよ」

リボソームは数十種類以上のタンパク質と、数種類のRNA分子(リボソームRNAと呼ばれる)からできている。立体的な構造は代表的なものをネットでいくつも見ることができるのだが、それらは本当に「絡まり合っている」というのがふさわしい。 2種類の「紐」が、解きほぐし難く一つの構造物を作り上げ、そこで、紐1(核酸)の情報から紐2(タンパク質)の合成が行われる。リボソームそのものが、二重の意味で、2つの「紐」が交わるところになっている。

生命の起源の議論では、RNAが先か、タンパク質が先かという議論があって、それぞれ、RNAワールド仮説、プロテインワールド仮説、などと呼ばれている。リボソームは、セントラルドグマの中で重要な役割を果たすものだから地球生命の進化のきわめて早い段階からないと困るのに、いきなり両方が絡まり合って存在しているから謎が深まる。

「そこで、僕の立場は、RNAが先かタンパク質が先かという話ではなく、恐らく同時に進んできたのではないか、というものです。原始地球の頃からRNAとタンパク質の紐が共存していて、両方の紐が同時にあることがお互いにそれぞれ有利に働くような共進化が働いて、そのおかげで徐々に大きいリボソームのようなものができてきたんじゃないかというふうに考えています」

RNAが先でも、タンパク質が先でも、両方が絡まり合ってできているリボソームの起源は説明しにくいのだとしたら、両方が共存してともに進化しきた可能性があるのではないか、というのが藤島さんの見立てだ。

「RNA、つまり核酸の紐と、ペプチド、つまりアミノ酸の紐、2種類の紐が共存している世界があったと仮定して、2つが同時に存在することがそれぞれの進化にとって有利だったということを証明したいんです。それがもし証明できれば、タンパク質とRNAからなるリボソームができた過程も分かるでしょうし、そもそも、地球の生命が核酸とタンパク質の2つの紐をかくも見事に協調させて使っていることの説明もできるはずです」

具体的には、藤島さんは徹底的、網羅的な手法を取る。あたかもコンピュータの中でシミュレーションのプログラムを走らせるかのように総当たり的な組み合わせを実際に試す。

「今、合成生物学の世界では、ランダムな配列のDNAをデザインして注文することができて、それだと10の13乗ぐらいの異なる配列のDNAが手元に届きます。そこから転写して、10の13乗種類のRNAを作り、さらにそれを翻訳してタンパク質を作るものも市販されているので、試験管の中でまぜまぜしてRNAとタンパク質のカクテルを作ることができます。その時に、できたタンパク質が逃げてしまわずにそのままRNAとくっついているような化学物質を加えておくと、RNAタンパク質複合体ができます。そして、その中から、何か特定の機能を持っているものをスクリーニングしていきます」

藤島さんが考える原始の「RNA・ペプチド共存ワールド」では、RNAとそこから翻訳されたペプチドが一緒にいることで有利になったと想定されるので、それが実際に起きるかを見ていく。

「これまでの過去の実験事例から、RNA自体が折りたたまって、それ自体、触媒活性を持ったり(リボザイム)、特定の分子に結合能があるもの(アプタマー)が見つかっています。つまり、それらは、原始地球でRNAワールドがあったという時に引き合いに出されるものです。でも、RNAだけよりも、タンパク質も一緒にあると、より適応度が高くなるような状態を示したいわけです。これもう、黒板に書いてしまいますね──」

藤島さんはさっと立ち上がって、黒板になにやら図表を描き始めた。

3次元の座標がまずあって、その「底面」から山がいくつも立ち上がる。

「こういうのを適応度地形と言います。縦の軸は『適応度』といって、どれくらい分子が環境に適応しているか、この場合は、RNAの機能の高さを測った尺度だと解釈してください。そして、横軸といいますか底面は、配列空間です。たとえば、RNAの配列に応じて、この底面に点を打てるわけです。そして、それぞれのRNAについて『適応度』を見ていきます。『適応度』の尺度には、ここでは、RNAがエネルギーの共通通貨といわれるATPという物質と結合する能力を考えましょうか。最初のスクリーニングをすると、結合能が高いものが小さな山として立ち上がって見えてくるので、今度はそういった能力が高いものを集めてまたスクリーニングするというサイクルを繰り返します。すると、最終的にある程度高い山がいくつかできていきます。こうやってRNAの機能が高いものの配列がとれます」

ここまではRNA単独での話で、既存の研究がある。RNAワールドでも、たとえばATPとの結合能が高い方が分子の生存に有利であるならば、そういった「適応度」が高いものが選ばれて残っていくことが観察できる。藤島さんが試みるのは、ここに同時にペプチドの紐があったらどうなるか、ということだ。

「結局、環境中を考えると、RNAのような複雑な分子がそれ単独で存在しているなんてことはあり得ないですし、RNAがある世界では、それよりも出来やすいペプチドはもうあったはずなんです。RNA・プロテインワールド、つまり両方の紐が共在していた世界ですね。そういう前提で考えると、RNA単独では見られなかったようなところにも山が立ち上がってくるはずです。そうなると山の裾野同士がオーバーラップする場所がでてくるかもしれない。そうすると一つの機能に対して、より高い山に登りやすくなる、つまり進化が連続的に起きやすいということでもあります。RNA単独、ペプチド単独よりも、両方存在する時により連続的な高分子の進化が成り立ちやすいんだということを示せれば、ながらく謎だったリボソームの起源にも近づけると思っています」

以上、藤島さんが実験室で、自ら手を動かし、原始地球で起きたかもしれない進化を再現しようとしている一連の実験を紹介した。

合成生物学的な方法で、生命の起源を問う学術領域の熱い雰囲気が伝わればなによりだ。

もう一点だけ、ずっと気になっていたことを確認したい。

これまでの議論は、「紐」ができたり、それらが共進化したりという、生命のシステムに必要なことばかりだけれど、何かが足りない。

いったい何だろうか、と考えていて、ふと気づいた。足りないのは「形」だ。

これは生き物である、生命である、という時には、シロナガスクジラみたいに大きなものにせよ、大腸菌のように小さなものにせよ、すべて「形」がある。形がないと境界がなくなって、「これは生命だ」といえなくなるのではないだろうか。

「それって、たしかにその通りで、例えば膜がないと生命じゃないという立場もあります。それは理にかなっていて、つまり自己と他己を分ける境界線が膜なので、それがないと、大きなスライムみたいなかたまりの中でいろんな分子のやりとりをして……エヴァンゲリオンでいうあれですね、人類補完計画の補完後の状態みたいなものです。でも生命は補完前に戻ろうとするという(笑)。つまり個で自立できた系を生命と名付けたにすぎません」

この点は本当に奥深く、自己と他者の区別がつかない状態でも生命のシステムが動いている状態というのは想定できるということだ。でも、そんな中から、くっきりとした「個」が登場するというのはどう考えればいいのだろう。

「その議論はある意味おもしろくて、偶然か必然かという話もあります。かりに必然じゃなくて偶然だったとしても、たまたまちぎれた一つの個体が、周囲の環境に適応した場合、そのまま増えていく可能性があります。適者生存のダーウィン的進化に突入していくと。その前はダーウィン的進化ではなくて、水平伝搬の嵐ですね。自己と他者の区別が曖昧な状況でお互いがお互いに必要なものを作って交換していくという。もちろん僕たち今の生命は、ダーウィン的進化の結果できたものです」

ダーウィン的進化というのは、端的に言えばダーウィンが考えた生存競争による「適者生存」によって起きる進化のことだ。これは、生命が「個体」であることを前提にしている。言われてみればそのとおりだ。

「ダーウィン的進化が起きるための必要条件というのは、遺伝情報物質を持っているということと、それが膜に包まれているということですね。つまり自分と他が分かたれているような状態であること。そうじゃないと、ヨーイドンである環境にさらしたときに、適応しているもの、してないものの差がつかない以上、ダーウィン的進化が起こっていきません。逆にそれが観察できるということは、遺伝情報物質を持っていて、他己と自己が分かれている、ちゃんとセパレートしているような系であるということです。そこにあとはエネルギーを自分自身がつくれるような仕組みもあれば、限りなく今の生命に近いものになってくると思います」

今のぼくたちは生命の歴史に思いを馳せて系統樹を描き、古細菌と真核生物はいつ分かれたなどと議論するわけだが、それはこういったダーウィン的進化があってのことだ。藤島さんが今、研究のリソースを集中させている2つの「紐」の共進化の問題と隣接してこんな議論もあって、またスリリングであることをお伝えしておきたい。

=文 川端裕人、写真 内海裕之

(ナショナル ジオグラフィック日本版サイトで2019年3月に公開された記事を転載)

1982年、東京都生まれ。東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)「ファーストロジック・アストロバイオロジー寄付プログラム」特任准教授、慶應義塾大学 政策・メディア研究科特任准教授を兼任。2005年、慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、2009年、同大学大学院政策・メディア研究科博士課程早期修了。日本学術振興会海外特別研究員、NASA エイムズ研究センター研究員、ELSI EONポスドク、ELSI研究員などを経て、2019年4月より現職。

1964年、兵庫県明石市生まれ。千葉県千葉市育ち。文筆家。小説作品に、『川の名前』(ハヤカワ文庫JA)、『青い海の宇宙港 春夏篇』『青い海の宇宙港 秋冬篇』(ハヤカワ文庫JA)、NHKでアニメ化された「銀河へキックオフ」の原作『銀河のワールドカップ』(集英社文庫)とその"サイドB"としてブラインドサッカーの世界を描いた『太陽ときみの声』(朝日学生新聞社)など。

本連載からのスピンアウトである、ホモ・サピエンス以前のアジアの人類史に関する最新の知見をまとめた近著『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』(講談社ブルーバックス)で、第34回講談社科学出版賞と科学ジャーナリスト賞2018を受賞。ほかに「睡眠学」の回に書き下ろしと修正を加えてまとめた『8時間睡眠のウソ。 日本人の眠り、8つの新常識』(集英社文庫)、宇宙論研究の最前線で活躍する天文学者小松英一郎氏との共著『宇宙の始まり、そして終わり』(日経プレミアシリーズ)もある。近著は、世界の動物園のお手本と評されるニューヨーク、ブロンクス動物園の展示部門をけん引する日本人デザイナー、本田公夫との共著『動物園から未来を変える』(亜紀書房)。

ブログ「カワバタヒロトのブログ」。ツイッターアカウント@Rsider。有料メルマガ「秘密基地からハッシン!」を配信中。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。