立ちそばは科学でうまくなる 「ゆで太郎」のカイゼン

ゆで太郎システム 池田智昭社長(下)

「ゆで太郎」はそば職人がそばの味にこだわった立ちそば店として始まった。これを、弁当店のチェーン展開に長く携わってきた池田智昭社長が200店超をうかがうチェーンに育てた。その根底には、そばの品質を守ることと、日常食としての価格を守ることの、2つのこだわりがある。それを両立させたのが、「科学的職人」の仕事としてそば作りを再構成することだった。(前回の記事は、「女性もはまる「ゆで太郎」 そばとつゆの秘密教えます」)

――「ゆで太郎」は信越食品の水信春夫(みずしなはるお)社長のアイデアで創業したお店ということですね。そして、池田社長のゆで太郎システムがフランチャイズ展開を担当している。

そもそもは、水信社長も私も「ほっかほっか亭」のお弁当屋さんだったんです。水信社長はそば職人でしたが、独立して自分のそば店を持ちたいという夢を抱いていた。その足がかりの一つとして、「ほっかほっか亭」のフランチャイジーとなって弁当店を経営していました。

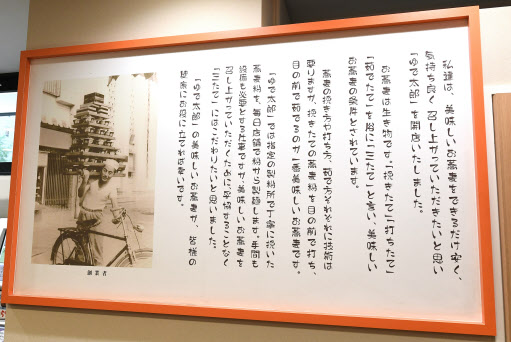

その後、水信社長は晴れてそば店開業にこぎ着けて、弁当店は閉めることにしました。そのとき、自身の本格的なそば店とは別に、空いた物件を立ちそば店に転換したのです。立ちそばとはいえ、そばは自身の店の打ち立てのそばを持ち込む専門店品質のそばです。当然のように、安くてうまいと大評判になった。これが「ゆで太郎」の発祥です。

――池田社長も「ほっかほっか亭」のフランチャイジーだったのですか。

そうです。私は大学の先輩と一緒に学生起業で「ほっかほっか亭」のフランチャイジーになって、5店を共同経営していました。

私は学生時代は中学校の先生になりたくて、教員免許も取ったのですが、教育実習に行ったとき、何か自分が考えていたことと違うなと思ってやめたのです。それで、漠然と食関係の仕事が面白そうだなと思っていたとき、たまたま先輩が「ほっかほっか亭」というのがあるから見に行こうと誘ってくれて。当時260円の「のり弁当」と70円の「みそ汁」に感動しました。この値段でこんなにおいしいものが食べられるのかと。それで2人の共同経営でフランチャイジーになった。

しかし、5年たった頃に先輩と経営についての意見が分かれて、一人立ちすることになった。それで新店を出す相談をしにフランチャイズの本部に出かけたら、本部の社員になってはどうだとスカウトされちゃった。それでスーパーバイザーとして働き始めて、役員にまでなりました。

その後、本部が会社売却ということになったとき、私はこれが潮時かなと思って退社しましたが、一緒にやっていきたいと集まってくれた仲間と新しいビジネスを考えていた。そのとき、たまたま舞い込んだ誘いが3つほどあったんですが、どれもそば関係だったんです。

それで、そばなら水信社長の「ゆで太郎」がいいなとずっと注目していたので、会いに行ってみることにしたんです。水信社長とは、「ほっかほっか亭」のスーパーバイザー時代に一度だけ、お手伝いする用事があってお会いしたことがあり、十数年ぶりの再会でした。

びっくりしましたね。もちろん、「ゆで太郎」がお客さんに支持されているよい店だとはわかっていましたが、損益計算書も見せてもらって、ものすごくよいビジネスだとわかったんです。

ちょうど水信社長の「ゆで太郎」も30店を超えて、この先のマネジメントを考えているところでした。それで、水信社長は信越食品で直営店を続けながら、私のほうでゆで太郎システムを作ってフランチャイズ展開をするという提案をし、OKをいただいたというわけです。

それにしても、どの会社でも、創業した方は面白い人が多いですね。水信社長も、「ほっかほっか亭」創業者の田渕道行さんもそうです。考え方がユニークで、話していて面白く、こだわりなく新しいことができる。

――水信社長は伝統的なそば店開業を夢見て実現しただけでなく、全く新しいそば店を作ってしまったわけですね。

そうです。でも、私も変えたところ、新しくやり直したところがあります。実際に店舗展開に着手してみると、そばは、まだまだ合理的に仕事を組み立て直す余地が残っていたとわかったんです。それでマニュアル化し、教育システムを作ることができた。

たとえば、粉や水の計量ですが、以前は1升ますを使っていた。しかし、いつもきちんとすり切りで量っていないもの。職人は「これぐらい」なんて加減したりします。そういうやり方をやめて、重量で計量することにしました。単位もそば屋さん式の尺貫法からメートル法に統一しています。

――よく、その日の気温や湿度に合わせて加水量を変えるのが職人の技だなどとも言いますが、「これぐらい」も大事なのではないですか。

店にエアコンがなかった時代はそうだったでしょう。でも今は製麺室の環境を一定に保てます。加える水の温度もそろえられる。であれば、粉に対する加水量をむしろしっかり決めてしまったほうが失敗がない。

職人ならではの鮮やかな手際などもありますが、そこも合理的にカイゼンできました。たとえば、そばの出来不出来は8割方、加水の良しあしで決まります。そこで、誰でも手際よく上手に水を加えられるために、器にじょうろのように穴をあけた専用の道具を考えて作りました。

コンパクトな店内で、誰もが働きやすくということも考えています。以前はそば粉と小麦粉を狭い製麺室で計量して配合していましたが、今は工場でミックス粉にしてもらっています。その粉の袋も、1袋が40キログラムだったのを、今は10キログラムにしてもらいました。40キログラムなんてパートさんが抱えられませんから。

――仕事を、マニュアル化して、機械化してと進めていくと、無味乾燥な店になったり、模倣店が出て来たりする心配はないでしょうか。

それが、ここまでマニュアル化を進めても、やはり人によって日によって微妙に出来は違うのです。その手作りの人間的な部分は大事にしたい。ただし、科学的に解決できるところはできるだけ解決する。いわば科学的職人の仕事として追求していきたい。

模倣店はこれまでにもいくつか出ています。店名までそっくりな店もありました。しかし、どこも撤退しています。仕入れと、仕組みの中にも、まねできない部分があるのでしょう。

うちにはうちの企業文化がある。そうした文化を残す会社にしていきたいものです。具体的には、「日常食としてのおいしいもの」というのにこだわっています。いつでも、価格の心配なく、たっぷりおいしいものが食べられるようにしておきたい。

――商品開発はそこから発想するのですね。

「もり」「かけ」は今340円という価格ですが、ほかに500円でミニ丼が付く「得セット」などをそろえているのは、その考え方からです。

――おいしく、たっぷり、安く。それは「ほっかほっか亭」の「のり弁当」に感動したときから続いている考え方なのでしょうね。価格設定のほか、味などにも、お客さんに合わせた部分というのはありますか。

たとえば、今、返しを少し甘く、少し薄くしてみています。なぜそうしたかというと、今のお客さんはそばをそばつゆにどっぷりつけちゃうんですね。江戸っ子なら下のところだけちょっとつけて食べるわけですが、そうして食べるとおいしいんですよと言っても、お客さんはそうしてくれない。なかには、どっぷりつけた上でぐるぐる回しちゃうお客さんもいる。

それならば、そうして食べても濃すぎないほうがいいだろうというわけです。ただし、まだ試験的にで、お客さんの反応をみているところです。

――ところで、千葉県にもお店が多いですが、先日の台風の際も店を閉めなかったとうかがっています。

今年の台風のときも、去年の北海道胆振東部地震のときも、東日本大震災のときも、水と電気さえあって、従業員の安全さえ確保できれば店は開けておくというのが基本です。そば粉は3、4日分は店にあるからできるのですが。

いや、経営的に見れば、そういうときは本当は閉めちゃった方が損が少ないんです。でも、店は存在自体が社会貢献だというのが私たちの考え方です。

いつでも店が開いていて、お客さんにおいしいものを食べて元気になってもらうのが私たちの仕事なんです。そして後日、「あのときありがとう」と言ってもらえた店があります。冥利に尽きることです。

1957年東京生まれ。80年明治大学文学部史学地理学科卒業。同年、持ち帰り弁当店「ほっかほっか亭」に友人と共同でフランチャイズ加盟して独立。84年「ほっかほっか亭」のFC本部であるほっかほっか亭に、東京事業部第一営業部スーパーバイザーとして入社。92年取締役営業本部長を皮切りに、取締役開発本部長、取締役FC本部長を歴任し、03年にほっかほっか亭を退社、同年トモス(後にゆで太郎システムに吸収合併)を設立し、代表取締役に就任。04年にゆで太郎システムを設立し、代表取締役に就任。94年に「ゆで太郎」1号店を出店した信越食品とマスターフランチャイズ契約を締結。以来、「ゆで太郎」のチェーン展開を手掛け、現在に至る

(香雪社 齋藤訓之)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。